【來場漫畫巡禮】認識台灣漫畫演進史

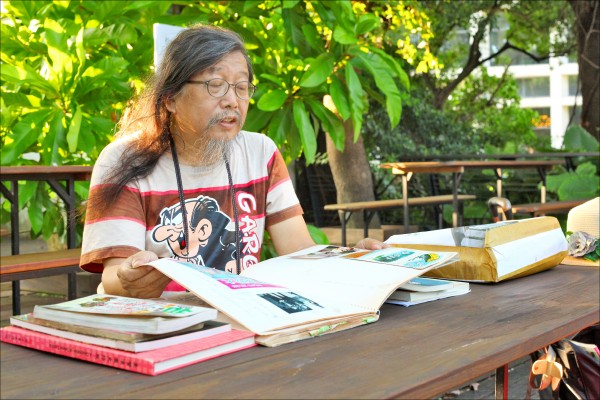

洪德麟/台灣漫畫史家(記者蔡瑞宇/攝影)

記者蔡瑞宇/報導

走過60年代審查機制的刁難及90年代著作權法成立而受到保障,本土漫畫發展至今,逐步成熟;本週除了帶你認識台灣的漫畫演進史,更邀請劉興欽等台灣知名漫畫家,帶領讀者走逛筆下畫作中的真實場景,分享這片土地與靈感來源故事。

達人出列

洪德麟/台灣漫畫史家

曾任《自由時報》漫畫主筆、《漫畫秀》總編輯、《漫畫族》總編輯、《兒童日報》漫畫版企畫主編、國立臺南藝術學院(今國立臺南藝術大學)音像動畫研究所兼任副教授、台灣漫畫博物館籌備處負責人。

台灣在60至80年代,本土的漫畫作品少,國內出版社多盜印國外漫畫,一度被稱為漫畫的盜版王國。台灣漫畫史家洪德麟回憶起這一段台灣漫畫演進史表示,本土漫畫家的創作力驚人,光是在60年代,每年有4,000本以上台灣本土的漫畫要出版,這般榮景卻隨著1962年漫畫審查機制的開始,每年能通過審查順利出版的漫畫銳減至不到1/10,漫畫市場相當窘困;漫畫家難以維生,而國外漫畫不需審查,遂給了盜版日本漫畫崛起的機會。

從漫畫審查制度到新著作權法成立

洪德麟說,國立編譯館於1966年起開啟漫畫審查制度,人工審查漫畫內容,漫畫審查制度是戒嚴時期的產物,依法規來說,是建築在戒嚴法上的行政法規,與禁歌的邏輯相同,也稱為輔導辦法;嚴格的審查機制,用意在於箝制言論自由,阻止漫畫裡天馬行空的創意,控制人民自由思考的權利。比如說人物造型像政治人物,或是被認為在影射時局,就可能被禁止出版;以國寶級漫畫家劉興欽舉例,作品裡機器人的情節也曾一度被禁止,原因是機器人必須有「遙控器」,沒有遙控器的機器人被認為是背離現實,因而被禁。

洪德麟表示,解嚴後,1987年漫畫審查制度廢止,直至1992年台灣的新著作權法成立,新著作權法讓出版業者能取得漫畫授權,在此之前漫畫並無授權,盜版也無法可追究,出版業者多將國外漫畫進口後,直接拆開翻印,嵌上自行翻譯的中文對白,這也是藤子不二雄的漫畫《哆啦A夢》,在台灣叫《小叮噹》、在香港叫《叮噹》、在日本本土叫「哆啦A夢」等有不同稱呼的由來。

後期漫畫名與人名的改名運動

關於自行翻譯的現象,洪德麟補充,90年代初期台灣對著作權的觀念才剛崛起時,曾經發生過盜版書商已將自行翻譯的書名與角色名先行註冊,取得國外作者正式授權的書商反而不能直接使用耳熟能詳的書名與角色名的窘況。以《哆啦A夢》為例,國人熟悉的「小叮噹」就因為先被註冊而不能用(但作者後期也屬意使用原名哆啦A夢),進而產生漫畫書名與人名的改名運動,國人兒時熟知的漫畫《小叮噹》變《哆啦A夢》、《怪醫秦博士》變成《怪醫黑傑克》,皆肇因於此,讀者在不習慣改名的同時,其實背後隱藏著一段保護著作權意識與法規逐步成熟的漫漫歷程。

陪伴台灣讀者走過兒時歲月的小叮噹,其實都是盜版作品,直到1992年後才正式獲得授權,改名為哆啦A夢。(林冠宏提供)