生多所開發漁電共生光電板監測技術 準確率達96%

魚塭曬池時會吸引許多候鳥前來覓食。(圖由生多所提供)

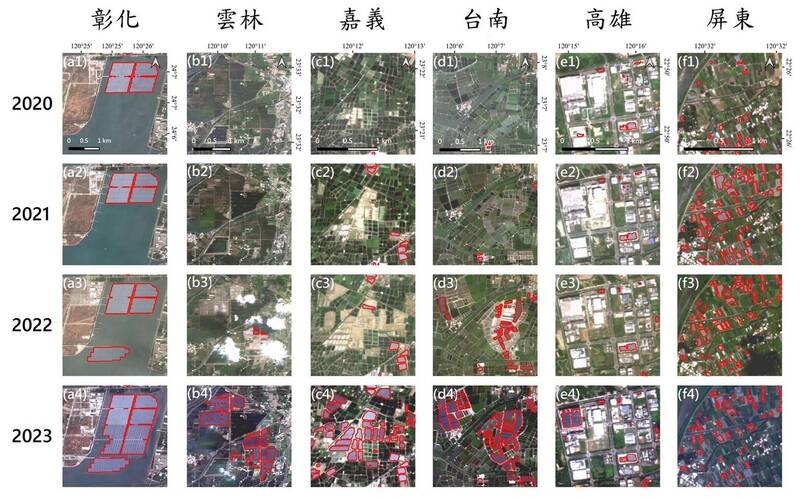

〔記者楊媛婷/台北報導〕我國沿海的養殖魚塭過去因營造類濕地環境,每年秋冬侯鳥過境時都會停留在正在曬池的魚塭,隨近年推動能源轉型、經營漁電共生,為更掌握光電場分布資訊與變化與對生態影響,農業部生物多樣性研究所運用開放衛星影像,開發遙測影像判釋技術,研判光電分布準確率可達96%。

我國近年推動光電,但光電案場分布資訊不明也難以取得,雖然可用衛星影像監測,但這些影像都是高解析度,或需要昂貴硬體支援,成本高昂又難即時掌握,生多所以歐洲太空總署(ESA)開放免費使用的Sentinel-2衛星影像,選擇人體肉眼可見光以外的Band 8、Band 11和Band 12三個波段光譜,組合而出的假色影像,結合地理資訊系統ArcGIS,並運用機器學習架構U-Net進行深度學習,建立起一套偵測架構,可有效辨識魚塭水面反光與光電板的遙測影像差異,進而判釋光電案場分布。

生多七股研究中心主任洪夢祺指出,該判釋架構的準確率可達96%,因使用免費的衛星影像,硬體也只需要較高階的個人電腦,成本大為降低,另該所目的是在建立技術的方法論,因此無償提供外界使用,相關民間公司只要參考建立判釋模型,就可以提供監測服務。

為更了解光電設施對濕地生態功能的影響,因魚塭收成後,漁民通常會抽走大部分池水,讓魚塭充分曝曬以有效消毒,魚塭底部會留下不少未收成的魚蝦,這些魚蝦都會吸引候鳥前來覓食,因此曬池的魚塭也會變成類濕地的環境,生多所表示,目前正在開發曬池監測技術,是希望協助台灣在能源轉型與生態衝擊找到平衡點,未來相關技術若開發成功,也同樣會無償供外界運用。

運用開放衛星影像,開發遙測影像判釋技術,研判光電分布準確率可達96%。(圖由生多所提供)