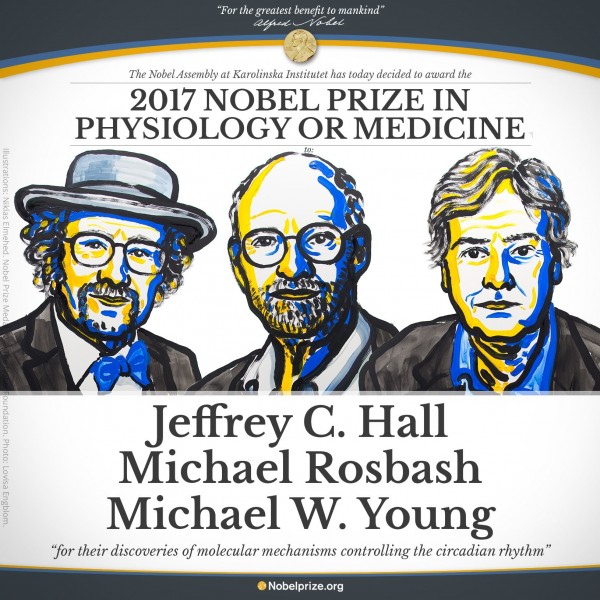

諾貝爾生理醫學獎出爐 美國3學者摘下桂冠

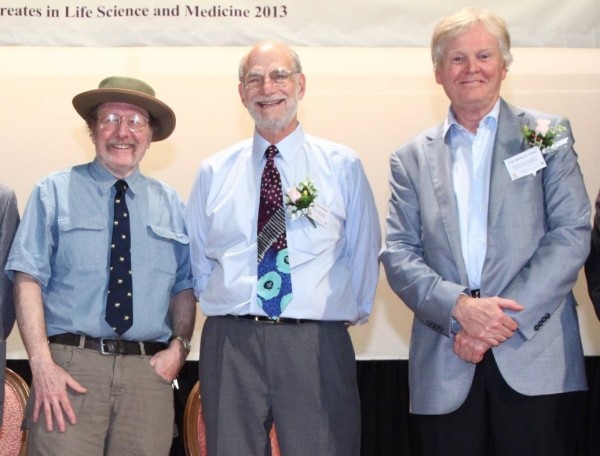

今年諾貝爾生理醫學獎由(由左至右)美國學者傑弗里·霍爾(Jeffrey C. Hall)、麥可·羅斯巴什(Michael Rosbash)和麥可·揚(Michael W. Young)獲得。圖為2013年3人在香港中大演講。(歐新社)

〔即時新聞/綜合報導〕2017諾貝爾獎今起陸續揭曉,台灣時間下午5時30分,瑞典卡洛林斯卡研究所(Karolinska Institute)的諾貝爾醫學獎委員會宣布,今年生理醫學獎桂冠由美國學者傑弗里·霍爾(Jeffrey C. Hall)、麥可·羅斯巴什(Michael Rosbash)和麥可·揚(Michael W. Young)獲得。

發現控制生理時鐘的分子機制

委員會指出,上述3人獲獎原因為「發現控制晝夜節律的分子機制」。他們用果蠅進行實驗,成功分離出「period gene」,由此基因所轉譯出的蛋白質PER,在夜晚累積,在白天降解,最終發現了控制生理時鐘的基因與其蛋白質。

霍爾、巴斯羅什和揚曾在2013年以同樣原因獲得邵逸夫生命科學與醫學獎。

3人研究也曾獲邵逸夫生命科學與醫學獎

麥可·羅斯巴什1945年於美國紐約布魯克林出生,1971年於西雅圖華盛頓大學獲取遺傳學博士學位,之後於加州理工學院從事博士後研究,現為美國沃爾瑟姆布蘭戴斯大學榮休教授。他是美國國家科學院院士及美國人文與科學學院院士。

麥可·羅斯巴什於1944年在美國密蘇里州堪薩斯市出生,1970年於麻省理工學院取得生物物理學博士學位,1972年至1974年於英國愛丁堡大學動物遺傳研究所從事博士後研究工作,現為美國布蘭戴斯大學生物學教授暨霍華德休斯醫學研究所研究員。他也是美國國家科學院院士。

麥可·揚則於1949年在美國佛羅里達州邁阿密出生,1975年於德克薩斯大學奧斯汀分校獲遺傳學博士學位,1975年至1977年於史丹福大學醫學院接受博士後培訓,現為美國洛克菲勒大學學術事務副校長及教授。他也是美國國家科學院院士。

今年獎金提高 3人共享900萬瑞典克朗

諾貝爾基金會上週宣布,由於財務狀況改善,2017年諾貝爾獎的每個獎項,獎金從原本的800萬瑞典克朗(約3088萬新台幣),增至900萬瑞典克朗(約3474萬新台幣)。

生理醫學獎自1901年至2016年,已頒發107次,僅39次由1人獲得,歷屆得主僅12名女性,最年輕得主為發現胰島素的班廷(Frederick G. Banting),當時才32歲;最年長得主為發現腫瘤誘發病毒的勞斯(Peyton Rous),獲獎時已高齡87歲。

去年諾貝爾生理醫學獎得主為日本東京工業大學榮譽教授大隅良典,因發現自體吞噬(autophagy)的機制而獲得此獎。

諾貝爾獎由醫學獎揭開序幕後,明天將頒發物理學獎,週三是化學獎,週四文學獎,週五和平獎,諾貝爾經濟學獎則會在9日揭曉。