自由追新聞》幼體、懷孕、1.8米通通抓!「綠鬣蜥」成最夯暗黑料理?

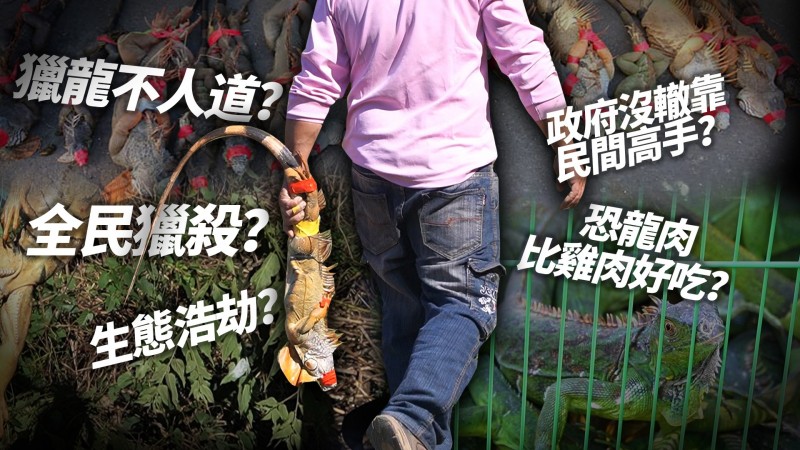

〔記者呂月琪、陳怡君/嘉義報導〕「樹上有一隻足大隻!我來抓!」十幾位大哥圍在大樹旁商討「抓龍」對策,原來攀附在樹頂的正是在南台灣「蜥滿為患」的外來入侵種──綠鬣蜥。牠們的外型神似「酷斯拉」,有著尖牙利爪,以及最長兩公尺的驚人身型,捕捉移除危險性高,卻讓民間「獵龍高手」們躍躍欲試,每到周末就踩著雨鞋、手持彈弓箭鏢,前往人跡罕至的河畔、農林地尋找綠鬣蜥蹤影。

20年前被當作寵物引進台灣的綠鬣蜥,為何淪為人人喊打的「通緝犯」,甚至讓政府獎勵「全民獵殺」?吃野味消滅「恐龍大軍」也是一招?透過鏡頭直擊,《自由追新聞》揭開這群神秘獵人出動的驚險時刻,深入追蹤綠鬣蜥野外氾濫的真相。

一份數據揭開綠鬣蜥野外氾濫的生態危機。據林務局統計,2018年全國綠鬣蜥捕捉移除量有3657隻,2019年高達8068隻,去年(2020年)更首度破萬,飆破一萬五千隻,近三年來,野外綠鬣蜥捕捉量暴增四倍。綠鬣蜥快速繁衍,打壓台灣本土種生存空間,再加上在台灣沒有天敵,恐怕會引發生態危機,政府祭出獵捕移除獎勵計畫勢在必行。現在更有民間人士透過網路號召,自發性組成「彈弓射捕綠鬣蜥團」,掀起全民壓制外來入侵種的熱潮。

鏡頭前,採訪小組跟著獵龍達人簡志忠領軍的隊伍,和嘉義在地大哥彭富財、王國安等人,深入嘉義八掌溪畔。一行人小心翼翼走在寸步難行的河床地,尋找綠鬣蜥的蹤影,直擊驚險萬分的獵捕過程。

獵龍大隊抓蜥效率高,被捕的綠鬣蜥們一字排開,非常驚人,當中有一整籠小綠鬣蜥,也有些成體長達一公尺,更不乏懷孕的母蜥。來自中南美洲的綠鬣蜥,是純素主義者,壽命約為十年,每次可產下20到70顆卵,喜歡棲息在河岸池塘邊。

綠鬣蜥野外族群移除作法為何引爆殘忍虐殺、移除有功兩種極端聲浪?我們繼續前往台南,尋找綠鬣蜥的愛好者。飼主Mandy養了一隻八歲的綠鬣蜥「抹茶」,穿著傑尼龜背心的「抹茶」走起路來可愛呆萌的模樣,吸引路人圍觀,個性溫馴的牠,遇到小朋友好奇靠近,也很淡定。面對各地獵捕綠鬣蜥的聲浪湧現,Mandy語重心長表示,鬣友們都贊成移除,但希望能以人道方式處理,直言「拿BB槍去射,根本就是把牠們當玩具。」

事實上,面對綠鬣蜥野外數量氾濫造成生態危害,政府已下令全面列管,要求綠鬣蜥飼主應於去年(2020年)9月1日至11月30日依規定申請登記,查獲違法最高將面臨五萬罰款或沒收。

被捕的野外綠鬣蜥除了面臨安樂死,還有其他選擇?Mandy表示,鬣友們盼未來能在有配套措施的前提下,開放領養機制,「像貓狗都有嘛,(流浪)貓狗也是造成生態很大的問題,但牠們都還可以領養。」

隨著飼養綠鬣蜥的熱潮褪去,在爬蟲寵物市場,綠鬣蜥身價已經從一隻上萬,慘跌至每隻一百元,甚至淪為「用送的都不見得有人要」。究竟綠鬣蜥在野外氾濫的源頭從何而來?兩棲爬蟲協會秘書長謝東穎強調:「百分之90以上,或是更高比例一定是脫逃」,表示飼主棄養的可能性「非常非常的少」。謝東穎直言,過去媒體報導常見「棄養造成綠鬣蜥野外擴散」一說,但爬蟲圈的一大特殊現象就是動物越大越值錢,大隻個體到了市場還交易,他不諱言:「你可以拿來店裡賣,一隻蜥蜴可以賣一兩千塊,甚至五六百塊,你怎麼不拿去賣」,認為外界隨意冠上「野外氾濫源頭是棄養」的標籤,對爬蟲族群並不恰當。

面對綠鬣蜥野外族群衍生的生態危機,謝東穎補充,綠鬣蜥確實會危害到台灣本土種,但造成農損的機率並不高,因為綠鬣蜥的棲息範圍通常是瀕臨排水溝或水圳,在雜草叢生的地方,基本上沒什麼農作物。

「已經到了這一步,我們沒有更好的措施去防堵的話,也只有獵捕這套。」兩棲爬蟲協會秘書長謝東穎說明,現階段捕捉移除已是必要之惡,也呼籲要思考人道處理方式。

近年來,綠鬣蜥獵捕爭議浮上檯面,如何兼顧移除效率和人道,成了亟待解決的問題。嘉大生物資源系助理教授陳宣汶從2018年起,推動綠鬣蜥野外移除與研究計畫,使用繩索、套索等非侵入式的工具獵捕,部分捕捉個體會帶到實驗室進行病原體、寄生蟲、生殖發育狀況研究。他表示,在坊間過度捕捉的干擾下,很有可能會造成綠鬣蜥棲地擴散,也坦言「目前我們採用的捕捉方式,效率上可能沒有這些民間、坊間在用的魚槍、BB彈這些效率上面來的好」,但若考量動物福利、想盡量減少動物的痛苦,是較為人道的做法。另一方面,陳宣汶提及綠鬣蜥野外泛濫源頭很難回溯釐清,但可以看到綠鬣蜥在整個中南部的分佈並不是連續的,「應該就是人為的丟棄,至於是飼主自己本身,或者是業者,這個其實就不容易去釐清。」

綠鬣蜥的氾濫也讓坊間出現「吃龍肉」現象,網路上標榜賣「恐龍肉」的賣家越來越多,更打出「肉質鮮甜、低脂、高蛋白」的口號,但學者提醒,吃野味恐怕會讓疾病找上門。嘉大生物資源系助理教授陳宣汶表示,實驗室研究發現大部分綠鬣蜥身上都有寄生蟲、大腸桿菌、沙門氏菌等,可能會引起人畜共通的疾病,不建議民眾食用。

至於外界質疑綠鬣蜥移除成效不彰,林務局保育組科長石芝菁解釋,綠鬣蜥引發的生態危機主要有危害本土物種、造成農損、破壞土堤等狀況,坦言目前捕捉效率「一直沒有辦法提升」,已與縣市政府溝通要求強化技術面。

如何兼顧外來種移除效率與人道考量,政府有望跟民間團隊合作,朝人道移除方向努力。林務局保育組科長石芝菁透露,希望縣市政府主動跟民間的抓綠鬣蜥達人聯絡,將他們納編,一起討論交流如何分區、有系統地進行移除。石芝菁也表示,目前綠鬣蜥安樂死的做法分為兩種,一是直接注射安樂死藥劑,二是讓動物進入急速冷凍使牠昏迷,再注射藥劑,強調盡量讓動物不要有痛苦。

人類的錯,卻讓牠們揹上遭獵殺的後果?究竟是殘忍獵殺,還是藉民間高手之力協助移除?綠鬣蜥造成的問題只是台灣生態浩劫的冰山一角?影片中,《自由追新聞》帶您直擊綠鬣蜥野外氾濫的人為悲劇。

【更多內容 請見影片】

訂閱【自由追新聞】

全新的視界!新聞話題不漏接,快訂閱YouTube 【自由追新聞】,記得開啟小鈴鐺哦!