好鬥者短命? 科博館從蘭嶼蛇生態找到驗證

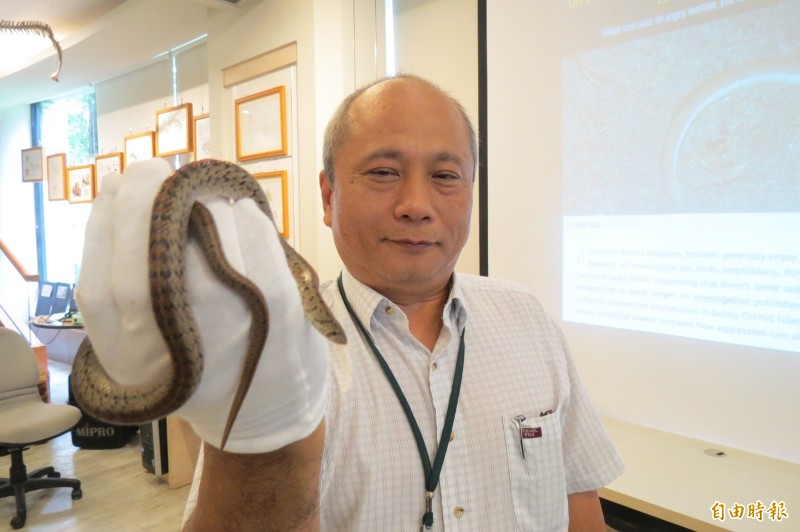

好鬥者短命?!黃文山研究蘭嶼赤背松根蛇生態找到驗證。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟/台中報導〕好鬥者短命?!自然界中的脊椎動物,向來是雄性動物壽命比雌性短,不少研究嘗試解釋現象;國立自然科學博物館生物學組主任黃文山研究蘭嶼原生種赤背松柏根蛇的生態,母蛇為食物會打敗公蛇獨佔地盤「稱后」,但壽命遠比公蛇短,甚至僅公蛇的1/3;但在不須爭食、攻佔領域下的雌雄蛇壽命長短卻沒有顯著差異;黃文山驗證好鬥可能是短命的原因之一;研究結果獲刊登於國際著名期刊「科學前緣」 (Science Advances)。

黃文山研究赤背蛇逾20年,他說,一般脊椎動物如獅子等,均以雄性具領域行為,由雄性稱王,赤背蛇卻是由雌蛇稱后,若發現海龜巢中有龜蛋時,母蛇為繁殖會佔據領域以利獨享龜蛋,即使龜巢中已有先到的公蛇照樣攻擊後把公蛇「踢」出去,獨霸一方;若有雌蛇入侵也一樣打鬥一番,由勝出的一方「稱后」。

他自1997年起研究蘭嶼島的小八代灣與東清灣的赤背蛇生存情況,兩處的蛇群到2000年因均有龜蛋,母蛇的負傷率高,生存率及壽命均低於公蛇,其中小八代灣雌蛇平均壽命2至3歲,雄蛇可達6到7歲,東清灣的雌蛇平均壽命2至3歲,雄蛇壽命甚至可達14歲,平均雌蛇壽命約僅雄蛇的1/3。

但到2001年時,東清灣受颱風影響海砂大量減少,海龜漸不上岸產卵後,當地的赤背蛇雌蛇不再出現領域行為,雌雄蛇壽命差異竟不顯著,均是平均2到3歲;同一時期小八代灣的雌雄蛇壽命維持原有母蛇比公蛇短命情況。

黃文山另在實驗室飼養雄雌蛇觀察,結果不需攻佔領域的母蛇與公蛇的壽命也沒有差異,皆為5到6歲。

黃文山說,龜蛋對蛇有極高吸引力,陸續都有其他蛇想進入蛋巢,企圖獨佔的雌蛇往往要「以一打多」,受傷機率約是雄蛇2倍多,因傷口容易被真菌等病菌入侵,以致母蛇生存率及壽命均比同一族群公蛇低,即「好鬥者短命」。

黃文山說,大自然動物中常是雄性比雌性短命,因多數雄性有領域行為,也是打鬥多,赤背蛇的研究結論正好可提供反證,在性別之外驗證雌雄壽命長短不同的原因。