農業廢棄物成新綠金 農業部技轉金逾6千萬

水試所將蚵殼製為加熱包,短時間內可達80度高溫,並持續8分鐘。(記者楊媛婷攝)

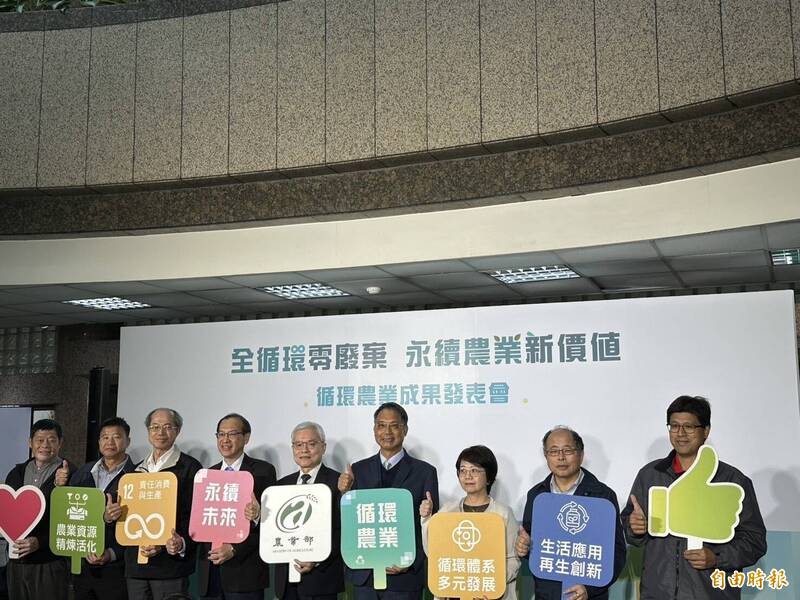

〔記者楊媛婷/台北報導〕為促農業循環資源再利用,農業部近年推動相關資源再利用,近10年相關技轉案超過2百案,授權金額也超過6千萬元,農業部永續司今(10日)表示,目前已開發更多新技術,希望可往農業0廢棄的目標邁進。

依政院統計,國內去年產生的農業剩餘資源約1千萬噸,其中以畜禽糞尿與稻稈為大宗,農業部近年發展畜牧糞尿循環設備,可用來發電,沼液還能澆灌農作物,或開發田間分解菌等加速分解稻稈,另生產菇類所需要的太空包等,也將其中的木屑經過栽培介質調配後,可替代進口泥炭土栽培哈密瓜、草莓,鳳梨的果皮、莖葉等則可分別製為青貯飼料、紡織纖維等,榨汁後的檸檬皮、柳丁皮等也可製為青貯飼料,還有牡蠣殼等應用作為紡織紗線或建材等。

良牧牧場負責人陳建良就採用這些水果剩餘資材所製作的青貯飼料替代部分進口飼料,他表示不僅可以降低碳排量,1頭肉牛1天可減少最少10元的飼料成本,也因採用相關飼料,也吸引到支持環境永續的消費者,認為是雙贏局面。

永續循環司永續循環科長楊槐駒表示,近10年相關技術授權民間已超過200案,技術授權金額約6150萬元,這次新開發尚未技轉的有水試所開發將牡蠣殼調製為發熱包,水試所組長蔡慧君進一步說明,不同於傳統的發熱包通常都是進口並是化學合成的材質,牡蠣殼發熱包材質天然外,發熱時間可高達8分鐘,並且維持80度的溫度,未來團隊還會開發文蛤殼與蜆殼作為發熱材料原料,希望可用於露營登山調理食品或防災食品等應用。

農試所則是開發稻稈處理技術,減少傳統製漿高能源耗損、高製程時間,並讓稻稈取代木漿或塑料,來製作更環保的可分解包材,農試所副研究員張明暉表示,相較傳統的化學製漿製法,能源消耗可減少至少5成,製漿時間可縮短7成以上;虎尾科大則研發烏殼綠竹省工農機夾具,虎尾科大教授戴守谷表示,讓怪手搭配該夾具,可降低採伐後竹子的竹頭高度,還能保留竹林完整度,也能即時破碎粉碎竹木,降低6成的原料體積。

農業部今舉行農業全循環零廢棄成果發表會。(記者楊媛婷攝)

鳳梨採收後可以快速去莖葉,之後莖葉可製為紡織纖維等。(記者楊媛婷攝)

每年我國產生的廢棄牡蠣殼約10萬噸,水試所已將蚵殼開發制作為建築材料或紡織纖維等。(記者楊媛婷攝)