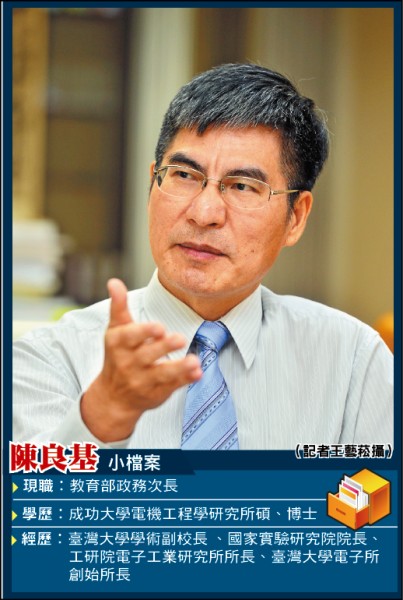

星期專訪─教育部政務次長陳良基︰高教大限年 跨領域學習才有競爭力

陳良基小檔案

記者黃以敬、林曉雲/專訪

前言:

少子化對大專衝擊自今年起始,台灣高教要化危機為轉機,汰劣存優、轉型創新成為各界期盼。教育部政次陳良基提出大學應回歸人才教育的基本精神,重新檢視辦學理念才能真正解決問題。

他認為,大學教育是以培育對社會有用、能解決問題、具有跨領域綜整能力人才的高教理念藍圖,呼籲大學激發學生學習動機、創造高教價值,並打破系所藩籬、廣開跨領域學程,台灣的學習制度都須隨時代改變。

Q:一○五學年曾被說是高教大限年,政府除要協助大學退場,更大問題是高教要往那裡走?

A:少子化問題雖嚴重,但很多大學生進大學卻還不知「為何而學」、學習動機不佳、無法讓社會資源發揮人才培育功效等問題,其實更嚴重。

比如,現在大學生的學習動機是低落的。台灣小孩到大學像在享受遲來的童年,不知為何而學,上課出席率低、不發問,沒有學習動機。大學每年更有近五萬學生延畢,最後一哩路走不出去。因此高教更要思考如何善用人才、資源、提升競爭力。

大學教育是要教出「對社會有用的人」。我有個「農耕教育觀」:老天爺把學生種子送來,每顆種子有不同的潛力,教師要給予不同栽種,大學教育要提升學生學習動機,激發潛能、對社會有貢獻;教師應像耕種教育田地的園丁,不該像雕刻木框的木匠。

採取目標導向 學有所用

Q:高教目標要教育大學生對社會有用,大學階段要學習那些具體能力?

A:首先,大學要做改變,以提升學生學習動機為首要。社會提供許多資源建立大學,教育就要讓師生用知識、技術與能力去解決社會問題,讓學生學有所用、感受「被社會需要」,會更願鑽研學問、樂於學習。

學校的「教與學」也要改變。以前是學生到校學知識,但現在知識都在網路雲端,學校要教的是如何綜整知識,找出解決問題的方法及能力。世界許多知名大學的教學都在轉變,採取「project-based learning」,目標導向為主的學習,且著重Problem solving、先思考要解決問題,再決定學習內容。

例如史丹佛大學,以往要學生先學微積分,再學流體力學、工程數學,但現在許多課程不再按傳統安排,甚至會倒過來,例如讓學生操控無人機在四方格軌跡運行做專案課程,先面對如何在方格運行、就涉及流體力學,學生學流體力學發現不足,會再去學基礎微積分。

又如芬蘭剛擬定一○七課綱,要學生從小學起每年至少修一堂以目標導向的課程。台灣教育幾乎落後卅年,須引導學校和老師勇敢開創新的教學方式。

此外,現今很多企業抱怨學用落差,部分是要一個「T型人」、要專業也要跨領域,大學學習制度也應提供更多跨領域學習。

校園也應提供學生學習失敗的經驗,越早失敗,就能越早學習到因失敗而獲得的智慧。畢竟,連世界一流大學史丹佛的學生都有九成會創新創業失敗,台灣的學校也需讓學生練習創新創業,提供面對失敗不斷再創新的機會。

提升英文、數位、前瞻力

Q:台灣高教要如何改善?提升競爭力?

A:學生要在世界地球村生存及貢獻,須具備國際競爭能力,英文溝通能力、數位力以及前瞻力,可做為學習的標竿參考。

英文是與世界溝通的能力。其次是數位能力,因為數位是趨動現代社會轉動的原力。此外,一個健康社會應有一到五%有前瞻力的人才,高教責任之一應是培養年輕人具備前瞻力、洞燭未來。

Q:把學生視為未來領導社會的種子,很多制度就需鬆綁。蔡英文總統提出十八歲高中畢業未必要馬上進大學,以Gap Year做為人生歷練方向?

A:台灣每年有超過二十五萬高中職畢業生,未來都要進社會各行各業成有用之人,其中估計八成想進大學,有些是出國,有些則是直接就業創業,但估計仍有少數、不到一萬人,可能還不清楚志趣。

每個小孩都是國家的寶貝,對這些一時找不出為何而戰的高中畢業生,需要「Gap Year」、給點思考空間,國家也須給一條路可走。因此政府推「青年教育與就業儲蓄帳戶」新制,希望高中職生有機會透過職場體驗等了解興趣及可能發展方向,再決定繼續求學、就業或創業。估計每年協助約五千名學生、每月補助一萬元。

打破系所界限 自由選課

Q:大學也都說要培養跨領域人才,但院系分際很清楚,且各種學制限制太多,如何改?

A:大學系所藩籬是應該打開,大學學分可視為更像自助餐式的組合,學生應可更自由選課,以學院為基礎,打破系所界限。

例如澳洲大學學制前幾年大改,以理學院為例,不再細分化學系、物理系、數學系等,學生改成理學院入學,自己去選學分讀,不見得只能念化學系、物理系必修課,因此學生出校時可能變成多種主修畢業,打破系和系的僵化限制。哈佛大學近年也開出物理化學生物學程,打破學系藩籬,強調跨領域學習。

Q:大學也常強調學生應有國際觀,但以往偏向招攬中國學生、僑生,基於語言及生活文化接近的便利,似乎圖的是填充少子化缺口的短利。這次高教要推新南向,大學能面對多元語言與文化挑戰?

A:新南向是很好的檢驗。今年大學教務長會議就曾討論這問題,並不是把學生送出去就是國際化,大學英文教學及國際化多元文化環境確實還不友善。但這其實是比例原則,以前大學一班只有一、兩位國際生,就不需英語授課。一些頂大開設全英語授課課程估計不到一成六,一般大學更少。

但如果班上有廿%學生需要英文講課,英文環境就被迫需建設出來。目前新南向國家就讀我國大專學生有兩萬八千人,明年目標先增招六千名,每年以廿%成長,到一○八學年估計五萬八千多人。

鼓勵廣招國際生,學校和老師需有經營環境動機,教育部提供補助資源,讓學校可增聘英文人才做為輔助英語教學的助教,更順勢推動大學國際化。教育部明年將編十億預算,全力推動新南向教育政策。

此外,十二年國教課綱預定一○七年上路,本土語課程也將增加新住民語,鼓勵新住民二代可學東南亞母語。台灣要走向真正國際化與文化多元的大環境,學生可更提升國際競爭力。