通識教育打破刻板印象!5教師獲表揚 張曉風現身肯定女兒林質心

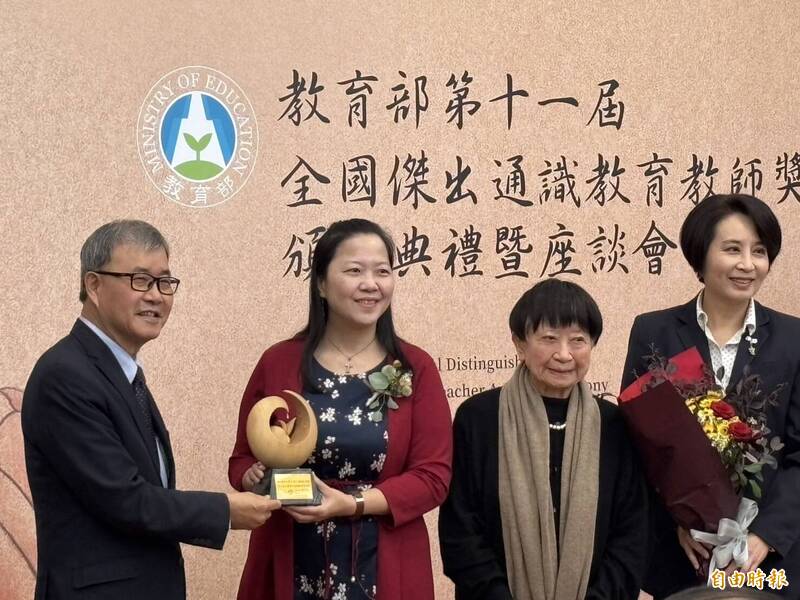

政大副教授林質心(左二)今獲得教育部長鄭英耀(左一)頒發傑出通識教育教師獎,她的母親、作家張曉風(右二)特地出席支持和肯定。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲/台北報導〕大學通識教育是大補帖?教育部今日表揚5位傑出通識教師獎得主,包括國立政治大學副教授林質心、國立勤益科技大學副教授施盈佑、逢甲大學副教授謝銘峯、東南科技大學教授王玫及南華大學教授林俊宏,他們推動跨域創新教學,強調通識教育是向真實社會學習,打破學生對通識教育的刻板印象,各獲30萬元獎金。

教育部長鄭英耀親自頒獎表揚,他表示,台灣高等教育為國家培育人才,他在大學服務40年,通識教育就是每個大學的心臟、是大學的DNA,AI時代已非單科知識可因應,跨域培育人才益顯重要,獲獎老師用音樂和建築跨域創新教學,或是透過桌遊以發現文學之美,不只是教知識,而是教生命,令人感動。

政大副教授林質心表示,她重視培養學生的跨域思考能力,透過高標準的文學課程,培養學生的批判思維,親編教學手冊,帶學生容納不同的視角,人生才會更開闊。林質心的母親是作家張曉風,她特地出席頒獎典禮,給予女兒最大的支持和肯定。

勤益科大副教授施盈佑運用「活動教學法」,他表示,在課程中融入桌遊等創新多元活動,刺激學生的文學想像,以培養思考、分析及表達能力,並將教學場域延伸至課外競賽。

逢甲大學副教授謝銘峯則讓音樂遇上建築,打造跨域創新課程,他表示,他帶學生進入部落,跟著他一起執行計畫,與真實世界接觸,透過所學專業協助解決問題,形容是具有通識精神的專業教育,數位時代帶來知識平權,老師並非傳遞知識的唯一途逕,通識是為了及向真實社會學習,

東南科大教授王玫表示,她將美感形式的引導法用於課程中,激發學生的潛能,透過靈活作業設計,讓學生在生活中調合5感及動覺,融通成為具知識性的審美節奏,讓學生深刻理解在地文化,並實地制定行動方案解決問題,改變學生對通識教育的刻板印象,轉而積極學習。

南華大學教授林俊宏的課程重點是實踐,他將教室改造為「生活實驗室」,帶著學生在真實環境中體驗,例如用創意的方式消滅「布袋蓮」,學生也去觀察社區埤塘,或參加國際志工比賽,他表示,已連續9年帶學生去泰國移地教學,學生要提出反思報告,不是手心向下去做志工,而是手心向左、一起握握手,做社會實踐。

教育部長鄭英耀(左三)今日表揚5位傑出通識教師獎得主,包括政大副教授林質心(右二)、勤益科大副教授施盈佑(左一)、逢甲大學副教授謝銘峯(右三)、東南科大教授王玫(左二)及南華大學教授林俊宏(右一)。(記者林曉雲攝)