蘇大成:得了COVID-19新冠病毒輕症或無症狀該怎麼辦?

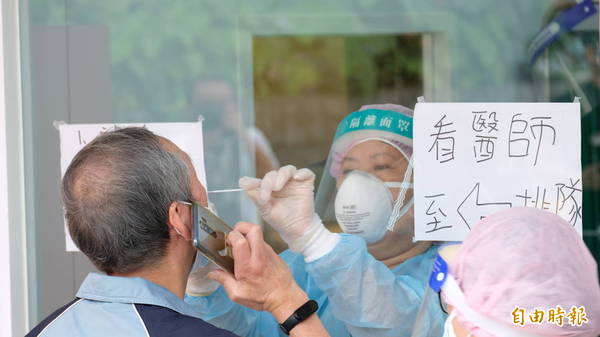

除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離,所謂的避免病毒傳染的三大原則,都是防疫裡面的公共衛生的手段。這次全世界會防疫失敗,主要就是認為疫苗就是唯一最好的防疫手段,而忽略了空氣(生物氣膠)及環境傳播,絕大多數的室內環境未做好通風換氣,也沒有獨立的空氣及汙水排放系統。(資料照)

蘇大成

(台大醫學院環境職業醫學科教授兼主任,台大醫學院內科、台大公衞學院環職所合聘教授)

台灣從四月底到現在疫情如洪水潰堤,一發不可收拾,5/7~5/8連續兩天皆4萬多,現在這星期已經衝到每天85,000人以上,全國醫療系統面臨崩潰之虞。從一個月前的可控,到現在的病毒全面肆虐完全無法抵擋。中央疫情指揮中心過去兩年非常努力,皆能全面掌控疫情,然而現在我們只能選擇與病毒共存,也是台灣目前的窘境。

主動防疫的兩劑以上COVID-19疫苗注射,到目前的三劑或是第四劑,是國家中央疫情中心的防疫方針的重點。而主動防護的重點,除了戴口罩、勤洗手、保持社交距離,所謂的避免病毒傳染的三大原則,都是防疫裡面的公共衛生的手段,也是所謂的個人的健康行為,這些都是公共衛生的最基本又重要的防疫方法。

然而值得我們深思的問題,主要是目前的感染以及死亡,未打滿疫苗三劑被歸為主因,但是仍然有兩三成以上死亡個案是打滿三劑的。顯然打滿三劑並無法完全防制病毒,這個事實指出Omicron 病毒有很強的免疫逃脫能力,我們仍然必須做其他的努力來防制病毒。下列幾件事項,也是大傳播時的防疫重點。

一、「一動不如一靜」:

最近面對病毒大傳播的原則,就是安排個人活動時,控制減少社交活動,減少群聚,「儘量不要去密閉空間的公共場所」。哪些地方是室內中央循環空調,缺乏足夠通風換氣之處,就是會引起大傳染的地方。

二、注意公共場所的固體表面:

公共場所的手把、門把、以及電梯扶手及按鈕,包括公共交通車輛上,目前國內大部分的公共及私人機關,或是學校,大部分皆是必須動手開關。尤其是廁所及進出辦公室或教室時,這些固體表面皆是接觸傳染的重要媒介,我們皆須特別留意,要求嚴格頻繁消毒,且每個人皆須自備酒精消毒液噴劑隨時可用。另外,在接觸後尤其如廁後,勤洗手也必須要正確落實。

三、減少使用現金錢幣:

因為病毒可以在紙鈔及錢幣上存活數天到數星期,市場上現金的流動也是傳染根源,必須要非常謹慎小心。購物或傳統市場上買賣,應盡速改成行動支付或電子支付。

四、盡量不要使用公共健康測量儀器:

因為共同使用儀器會有風險經由接觸傳播病毒,主要是測量工具大部分是塑膠製品,病毒會在其表面存留。最好在家裡測量好,到醫院告訴醫師就可以。

五、減少室內病毒的存留以及活性:

因為病毒可以透過呼吸液滴,化成非常小的生物氣膠微粒,甚至小於PM1.0或PM2.5的懸浮微粒,經由空氣擴散而傳播,尤其是室內的通風換氣不足之環境,很容易就被傳染。

(1) 維持室內良好的通風換氣。減少人流聚集,嚴格分倉分流,開啟全時間(或較頻繁的)的通風換氣設備,以維持室內CO2濃度小於800 ppm,最好小於600 ppm。不通風的室內環境會讓病毒停留時間增加10倍以上,所以密閉空間一定要設法打開門窗,讓空氣可以流通。或者是諮詢專家加裝適當的排氣扇,將室內的空氣強迫排出去,就可以達到通風換氣的效果,讓病毒在室內減量。因為中央空調的迴風循環會讓病毒經由管道造成傳播,室內中央空調的迴風口不得已要關閉,只留出風口。

(2) 使用各種抑制病毒的方法,包括:

有負離子的空氣清淨機:包括Panasonic,Sharp,以及Daikin 等,有高效空氣微粒過濾(HEPA)再加上產生負離子功能的空氣清淨機,皆有實驗證明,可以顯著減少室內空氣中的細菌和病毒量。

建構可以散發抗病毒芬多精的環境:例如可以散發木頭芬多精的原木建材或是家俱,或是能夠散發芬多精的室內植栽,例如台灣的蝴蝶蘭,再加上室外有散發芬多精能力的庭園樹木(例如榕樹樟樹)或芳香植物(菊花、薄荷、迷迭香等),因為室外的芬多精也會飄進室內,所以由室內外的庭園植栽,也可營造室內環境成為抗病毒的主要場域。「室內可以擺蝴蝶蘭,陽台及窗台可以種薄荷或菊花。」

薄荷植栽及準備一些薄荷醇結晶:

①中研院研究證實,薄荷及紫蘇皆可以明顯抑制病毒。

②台大醫院研究發現短時間的室內薄荷植栽體驗,即可以降低心跳、減少心臟負荷、提升心律變異性、降低體溫及提升血氧。

居家種植薄荷美觀又可以改善空氣品質,也可泡茶喝協助抗病毒。

六、 夏天攝食瓜果類降溫食物:

降溫解熱解渴又利尿的食物可抗發炎。

中研院洪明奇院士研究證明

含單寧酸的蔬菜水果,例如葡萄、芭樂、香蕉、梅、李、蘋果等,皆有潛在抗病毒的效用。

①甜瓜:西瓜、哈密瓜、甜瓜

②不甜的瓜:小黃瓜、大黃瓜、蒲瓜、絲瓜、冬瓜、苦瓜

③台灣的清冠一號及中國的蓮花清瘟丸皆含有薄荷腦,兩者皆有許多論文證明其使用在輕中症病人之療效。

④薄荷醇不但可以提神醒腦,清涼解熱抗發炎

2022年元月一日塔塔加高山旅遊的風險研究,發現薄荷醇可以明顯提升血氧。建議大家可以把薄荷醇結晶 (薄荷腦)放在家中床邊或客廳,自然散發吸入或是隨身攜帶嗅吸,勿泡茶。

注意有過敏、蠶豆症,小嬰兒或孕婦請不要使用。

如果確診無症狀或輕症怎麼辦?

面對排山倒海而來的病毒大傳播,新冠確診病人,絕大部分是輕症或是無症狀,如果家人、朋友、或自己,不幸確診了,該如何自救呢? 感染新冠病毒肺炎,最常見的是喉嚨痛、發燒、頭痛、疲勞倦怠、咳嗽,沒有食慾等。感染病毒基本上是會引起發炎,也就是會引起細胞組織的發炎反應,甚至會引起發燒,造成器官進一步損傷及影響。所以得了新冠肺炎輕症病患,在生活飲食習慣上的原則,就是清涼解熱抗發炎,有哪些方法可以來降溫散熱呢? 飲食生活習慣上,要注意哪些重要事項?

● 嚴密監控自己的生命徵象,準備必要的藥物

家裡必須準備血壓機、血氧機、耳溫槍、溫濕度計。每天早中晚三次以上,測量血壓、心跳、血壓、以及耳溫,以知道自己的生理狀況是不是穩定,是否有發燒情形,心血管狀況是否穩定。如果心跳在沒有發燒之下超過每分鐘100下,如果呼吸速率每分鐘超過30下,或是血氧濃度低於95%,呼吸困難,表示你缺氧的情形持續在進行,有可能會轉為重症,必須趕快聯絡家人以及朋友,需要時緊急送醫。

如果耳溫持續超過38度C,我們就必須設法降溫,比如退燒藥(Panadol等),冰枕。如果心跳持續增加超過每分鐘100下,血壓持續升高或下降20~30毫米汞柱以上,持續心律不整,或是胸痛、胸悶等情形,則必須趕快諮詢,如何處理或緊急送醫。

把慢性病藥物準備好:必須多準備足夠多1個月的藥物,以備不時之需。另外必須備好退燒藥、胃腸藥,過敏及感冒藥等。

● 喝足夠量的水

進入立夏節氣,除了喝足夠的水量,約每公斤約30~35毫升外,例如50~80 Kg的成年人一天的喝水量約1500毫升到2800毫升左右。當然得看您的活動量多寡及是在室內或室外,若是在室外劇烈運動,可能須補充更多水分。所以在進入夏天之際,身體過熱就是發炎,每天更需要補充足夠的水分,記得並不是以茶或咖啡來取代。要對抗病毒需要足夠的水分進行新陳代謝,也較不會讓身體過熱。盡量不要喝熱水或冰水,而是溫水或是涼水。

● 適當的室內溫濕度

適當的空調冷暖氣調整室內溫濕度,溫度約23-27℃而濕度約50~65%左右。身體對溫溼度非常敏感,尤其是心血管系統。可以藉由有除濕功能之空調降低室內濕度,讓身體體溫不要過熱。我們2019年在台大醫院的研究發現,室內的溫溼度對於病患的體溫有重要的影響。而在溪頭及台北的春夏秋冬系列研究,以及另一在某企業室內辦公室一整年的的研究,皆發現環境溫度是心血管功能最重要的決定因子之一。而濕度又是影響體感溫度的決定因子。所以控制室內溫濕度可以協助讓病人降溫,以利病情恢復。

● 注意室內要有足夠的通風換氣

維持室內持續通風換氣,除了可以降低濕度,也可以把讓室內保持乾燥,減少細菌黴菌及病毒存留,也可以降低室內的揮發性有機器汙染物,減少空氣汙染帶來的疾病風險。病毒本身是奈米微粒大小的生物氣膠,病毒會懸浮在居家或辦公環境當中,就像大家所熟知的空氣懸浮微粒PM2.5一樣,當環境的通風換氣愈差,就會累積愈多,這在疫情以來許多研究皆已證實。目前研究發現氣膠中的新冠病毒,可以持續存活而且保有感染力一段時間,達數十分鐘甚至數小時以上,一定要注意小心公共空間裡的傳染。

●飲食上營養一定要到位,減少高熱量及油炸烹調,也要降溫散熱抗發炎

飲食生活習慣上,要注意哪些重要事項? 面對病毒感染,我們身體的反應就是要產生抗體來對抗病毒,所以身體的營養一定要到位,就是要均衡的營養,尤其是熱量及蛋白質一定要夠。所謂的均衡營養,原則上是蛋白質10~20%及脂肪20~30%,碳水化合物 (主要是五穀雜糧,米飯或麵食、麵包糕餅等)約佔50-60%左右。魚蛋豆肉類,對於較低或一般活動量的男性每天約需5-8兩 (理想體重60-80公斤),女性約需4-6兩 (理想體重50-70公斤)。在台灣以斤兩計算大家較易懂,一兩約37.5克。每天最好有一個蛋,要有3-5份以上的蔬菜及2-3份水果,每天要有一杯360毫升牛奶及一份堅果,而且蛋白質的來源要多樣化。

藉由夏天的食療,來協助病人降低過熱的身體,所以吃了高熱量的食物、屬熱性的食物(例如紅肉或雞肉),一定要能夠吃到瓜藤類綠色的蔬菜以及水果,以協助降低體溫協助解熱。這段時間,瓜果類都可以吃,甜瓜包括西瓜、哈密瓜等;及不甜的瓜,包括小黃瓜、大黃瓜、蒲瓜、絲瓜、冬瓜、苦瓜等,都是清涼解熱解渴又利尿的食物,主要是要降溫散熱抗發炎。中研院與中國醫藥大學研究也證明,含有單寧酸的蔬菜水果,例如葡萄、芭樂、香蕉、梅、李、蘋果等,皆有潛在抗病毒的效用。當食物熱量過剩或吃屬性熱的肉類例如牛、羊、豬、或雞等,一定要有涼性食物搭配不讓身體過熱。建議這個季節,牛羊肉盡量少。

額外添加的糖(Added sugar) 例如果糖蔗糖盡量少,最好少於總熱量的5%,因為過多添加的糖會降低免疫力,許多研究已經證實。

增加降溫散熱的蔬果: 以生長季節言,在夏季生長的作物接收的雨水較多故性寒,炎炎日陽、汗如雨下、暑溫難耐、熱極生風。梨、西瓜、黃瓜、澆熄暑熱。所謂的「夏吃葉」,夏天流汗多,電解質易流失,鹽分要補充,要吃深綠色蔬菜,葉綠素含量高的蔬菜補充鎂離子鉀離子及維生素,在身體健康及抗病毒上皆很重要。高冷蔬菜冬寒水冷故性偏寒,大白菜、芹菜、菠菜、白蘿蔔、冬瓜,夏季皆宜。

* 梅雨季節濕度特別高:然而需要特別注意的重點,台灣是一個浮島,四面環海,是一個濕度非常高的島嶼,終年濕度都是70到80%之間,古來就是一個疫癘之地。雖然目前是進入春末夏初的節氣,從穀雨到小滿節氣,都是稻米作物生長的需求。所以目前的梅雨季節,整個環境濕氣非常的重,許多家具和食物很容易會長黴。所以除了居家環境的除濕外,食物當中也必須要有排濕的食物來幫忙,例如薏仁(可以與排骨、雞肉一起煮),或是四神湯(薏仁、芡實、山藥、蓮子),都是很重要的排濕的食物,薏仁也可以跟綠豆、蓮子一起煮甜湯喝。這個季節可以吃梅子及李子,它們是又酸又收歛的食物,可以幫助消化也可協助排除濕氣。薑也是夏天可以健脾益胃,保護內臟,也協助祛濕氣的烹調佐料。所以這段時間蔬菜水果也不宜過量,以免濕氣排不掉。

輕症患者一定要設法降溫解熱: 可以借助綠豆水或綠豆湯,冬瓜及青草茶,皆是解熱聖品,白木耳、綠豆、薏仁、蓮子如何搭配皆可,記得糖要少一點,加一小塊冬瓜糖也可。

盡量減少油炸的食物: 台灣人在午餐裡面最常見的,就是炸雞排炸雞腿炸豬排等等,一定要減少它的份量,而且能夠改成別的烹調方式。以減少過熱的肉品以及其他衍生的有害物質,例如丙烯醯胺(Acrylamide)以及梅拉反應所產生的副產品,對於心血管都是相當不利的。我們在年輕人的研究也發現,丙烯醯胺代謝物會引起核酸的氧化壓力增加,也會降低甲狀腺素。國外的研究也發現其是致癌物質,而且這些副產品也會對身體產生額外的熱量。丙烯醯胺是一種化學物質,食物中的還原醣與游離胺基酸-天門冬醯胺(Asparginine),經高溫烹調,例如油炸、煎、烘培、烘烤等,就會產生。

l 充分的身體休息

日出而作,日落而息,就是健康的密碼。所謂的「順四時而適寒暑,和喜怒而安居處」,即智者順應春夏秋冬四季的變化來養生,根據氣候節氣來安排食衣住行育樂及運動。一日有四時,所以遵循春耕夏耘秋收冬藏的方式,晚上9點以後,就要準備收心睡覺了,在11點子時之前睡著,讓自己的心血管、內分泌及神經系統,皆得到充分休息。所以盡量不要8點以後吃晚餐,晚餐利尿的蔬菜水果及飲料一定要少,晚餐要有溫補的食物,而且不要吃宵夜。不要在9點以後運動,就是不要干擾睡眠。

l 補充足夠的維生素D3

以色列的大型研究發現,Vit D3缺乏者得COVID-19重症風險高。我們身體70~80%的Vit D3是由接受陽光照射之後,皮膚下的膽固醇轉化而來。所以每周三次以上,夏天是早上5~7點,冬天早上11點到下午1點,手、臉和手臂不受保護地曬太陽,5~30分鐘即可獲得足夠的Vit D3。多攝食含有維生素D的食物,飲食也是補充維生素D的重要手段,植物來源包括黑木耳以及菇類(香菇、洋菇或蘑菇等),動物來源包括肥魚及海鮮,例如鮭魚、鱒魚、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉、蛋黃、牛及豬肝等。如果不足或需要,也可口服補充適量的Vit D3 ,建議加上氧化鎂一起服用,幫助Vit D3的生理效用,使用前建議要諮詢醫師或藥師。

● 對外的求救及諮詢方法

準備好手機電話或電腦,最好有影像傳輸的,以利傳遞訊息。安排好您的

家庭醫師或慢性病的門診醫師、家人及親朋好友的聯絡方式,包括電話,電子郵件,以及Line 或Facebook等。若有明顯的症狀,例如血氧下降,呼吸困難,或是發燒不退,甚至昏迷的趨勢,盡速送醫治療。

有符合慢性病條件的病人得重症機會高,風險因子包括以下14種:懷孕、65歲以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病(不含高血壓)、慢性肺疾(間質性肺病、肺栓塞、肺高壓、氣管擴張、慢性阻塞性肺病)、結核病、慢性肝病(肝硬化、非酒精性脂肪性肝炎、酒精性肝病與免疫性肝炎)、失能、精神疾病(情緒障礙、精神分裂症)、失智症、吸菸(或已戒菸者)、BMI 大於30、影響免疫功能之疾病(例如HIV感染等或使用類固醇或其他免疫抑制劑)等),盡速諮詢是否可以取得Paxloid等特效藥,於發病5天內服用。

至於如果可以取得清冠一號,可以服用幫助緩和病情。另外薄荷(或加紫蘇)茶、以及紫錐花(根)茶,可能也有幫助緩和病情之效。

總之,這段時間,有足夠的營養,水分及身體休息,充分的蔬菜水果,清涼解熱抗發炎。控制環境溫濕度及良好的通風換氣,也必須注意攝取排濕的食物,減少病毒的傳播,萬一不幸被病毒傳染,身體才有抵抗力對抗。這次全世界會防疫失敗,主要就是太過相信尖端科學,認為疫苗就是唯一最好的防疫手段,而忽略了空氣(生物氣膠)及環境傳播,絕大多數的室內環境未做好通風換氣,也沒有獨立的空氣及汙水排放系統。打完疫苗仍然必須做好公共衛生,才有辦法面對病毒大傳播,減少環境污染並嚴格執行環境防疫,才有辦法減少病毒傳染,圍堵病毒才能與病毒共存。

如何不被新冠病毒傳染 (環境防疫的重點)

| 一、「一動不如一靜」 | 減少社交活動,減少群聚,「儘量不要去密閉空間的公共場所」。 |

| 二、注意公共場所的固體表面 | 公共場所嚴格頻繁消毒 ①門把 ②電梯扶手及按鈕 ③廁所 個人 ①勤洗手 ②自備酒精消毒液 |

| 三、減少使用現金錢幣 | 病毒可以在紙鈔及錢幣上存活多日 買賣應用行動支付 |

| 四、盡量不要使用公共健康測量儀器 | 共用儀器經由接觸傳播病毒 ①測量工具大部分是塑膠製品 病毒會在其表面存留。 ②血壓心跳資料最好在家測量好。 |

| 五、減少室內病毒的存留以及活性 | ①病毒可以透過呼吸液滴,化成小於PM1.0或PM2.5的懸浮微粒,經由空氣擴散而傳播 ②室內的通風換氣不足之處,易傳染。 |

| (1) 維持室內良好的通風換氣 | ①室內減少人流聚集,嚴格分倉分流,②開啟全時間(或較頻繁的)的通風換氣設備,以維持室內CO2濃度小於800 ppm,最好小於600 ppm。 |

| (2) 使用各種抑制病毒的方法 | [1] 有高效空氣微粒過濾+負離子的空氣清淨機 |

| [2] 建構可以散發抗病毒芬多精的環境 | |

| [3] 薄荷植栽及準備一些薄荷醇結晶 | |

| 六、攝食含有抗病毒成分之食物 | ①含單寧酸的蔬菜水果 例如葡萄、芭樂、香蕉、梅、李、蘋果等,皆有潛在抗病毒的效用。 ②可降溫解熱的飲品每天一杯 薄荷紫蘇茶梅子水青草茶冬瓜茶 |

確診無症狀或輕症怎麼辦?

| 一、嚴密監控自己的生命徵象 | ①備好血壓機、血氧機、耳溫槍、及室內溫濕度計。 ②每天早中晚三次以上,測量血壓、心跳、血壓、以及耳溫。 ③心跳在沒有發燒之下超過每分鐘100下 ④呼吸速率每分鐘超過30下 ⑤血氧濃度持續低於95%。 如果有3~5情形者,或併有呼吸困難,意識改變等,有可能會轉重症,必須盡速求醫。 |

| 二、準備必要的藥物 | 慢性病藥物準備好,必須備好 ①退燒藥②胃腸藥 ③ 過敏及感冒藥④退熱貼 |

| 三、喝足夠量的水 | 喝足夠的水量,每天每公斤體重約30~35毫升,每天1500~2800毫升。 |

| 四、適當的室內溫濕度 | 借助空調及除濕機調整室內溫濕度,輔助散熱降溫 ① 溫度約23-27℃ ② 濕度約50~65%左右,。 |

| 五、注意室內要有足夠的通風換氣 | 呼吸新鮮的空氣及降低室內的空氣污染 |

| 六、飲食習慣上 1. 營養一定要到位 | 均衡營養 熱量及蛋白質一定要夠且多樣化。 |

| 2. 減少高熱量及油炸烹調 | 減少炸物1/3份量 ①炸雞排②炸雞腿③炸豬排 油炸食物除了熱量高以外,會增加變性的油脂以及丙烯醯胺致癌物質,提高體溫。 |

| 3. 抗病毒的效用的蔬果 降溫散熱抗發炎 | 增加降溫散熱的蔬果 ①熱性的食物高熱量的食物 紅肉或雞肉要配搭降溫瓜藤類及綠色的蔬菜以及水果,以解食物熱性降低體溫 |

| 4. 要有排濕的食物 | 台灣終年濕度都是70~80%以上,現在梅雨季節濕度特別高,要注意多食去濕的食物 ① 薏仁(可以與排骨、雞肉一起煮),或是四神湯(薏仁、芡實、山藥、蓮子),都是很重要的排濕的食物 ②薏仁也可以跟綠豆、蓮子一起煮甜湯喝 ③現在當季的梅子及李子酸性水果,具收歛功效,可以幫助消化,也可以協助排除濕氣。這段時間蔬菜水果也不宜過量,以免濕氣排不掉。 |

| 5. 輕症患者一定要設法降溫解熱 | 綠豆水或綠豆湯,冬瓜及青草茶等皆可 |

| 七、充分的身體休息 | 健康密碼 ①日出而作,日落而息就 晚上9點以後,就睡覺 11點之前睡著,心血管、內分泌及神經系統,皆能充分休息。 ②盡量不要8點以後吃晚餐 ② 9點以後運動增加興奮會干擾睡眠。 |

| 八、補充足夠的維生素D3 | ①曬太陽5~30分鐘 冬日每天11:00-13:00 夏日5:00-7:00 ②多攝食含有維生素D的食物 黑木耳以及菇類、鮭魚、秋刀魚、吳郭魚、鴨肉、蛋黃、牛及豬肝等。 ③ 食用不足或需要,也可口服補充適量的Vit D3和加上氧化鎂,使用前建議要諮詢醫師或藥師。 |

九、備好對外的求救及諮詢方法 | ①準備好手機電話或電腦,最好有影像傳輸的,以利傳遞訊息。 ②安排好您的家庭醫師或慢性病的門診醫師、家人及親朋好友的聯絡方式,包括電話,電子郵件,以及Line或Facebook等。 |