《客家貢獻獎》得主黃榮洛去世 享壽92歲

客家貢獻獎得主黃榮洛(左)生前接受楊瑞金教授(右)訪談時合影。(靜宜大學台灣研究中心提供)

〔記者李忠憲/台中報導〕2008年《客家貢獻獎》得主,新竹縣文史工作者黃榮洛,1926年出生,今年4月病重住進桃園的護理之家,家屬日前出售他先前收藏的奇石、文物,除讓這些文物能夠繼續收藏流傳,也藉此籌措養護費。但黃仍不敵病魔,8月11日去世,享壽92歲。據了解,黃在18日已舉辦告別式出殯,家屬態度低調,連他好友都不知情,消息一出,各界無不深感惋惜。

新竹縣文化局表示,已主動與家屬聯繫,有任何需求將全力協助。

靜宜大學台灣研究中心執行長溫宗翰今天在臉書表示,黃榮洛本身是一位白色恐怖受害者,是自學苦學的文史學家,更是台灣客家研究的先驅。他59歲才開始書寫關於歷史、民俗、文化方面的文字。他在1984年閱讀日本民俗研究者鈴木清一郎的《台灣舊冠婚葬祭和年中行事》,發現客家人與福佬人間民俗生活差距,開始研究並記錄客家民俗。

溫宗翰說,黃榮洛筆下的客家民俗內容十分廣泛,有他苦讀耕耘,也有田野所獲。因為父親親歷南庄事件,讓他也對歷史充滿興趣,探討客家移民史,挖掘客家人在抗清、抗日革命事件中的身分矛盾,橫跨歷史與民俗,執筆守護客家人的在地精神。

他也說,黃榮洛還紀錄無數鄉野奇譚,他寫過的鬼故事與地方傳說數量龐雜多樣,每則都出奇精彩,有別於一般所見福佬故事。幾年前他就想要為他出版,但可惜人事已非,哲人其萎,他真誠感謝曾有這樣一位為台灣客家人努力的前輩,在民俗領域貢獻不斐,也期待台灣民俗新苗成長茁壯,接替生命。

黃榮洛在文化界被尊稱為「阿洛伯」,生活樸實,除做文史研究外,唯一娛樂就是撿拾奇石。農校畢業的他,當過老師、林務局技士、農會總幹事,更開過碾米廠。作品包括《台灣客家民俗文集》、《台灣客家傳統山歌詞》、《渡台悲歌:台灣的開拓與抗爭史話》等,頗獲文壇肯定。

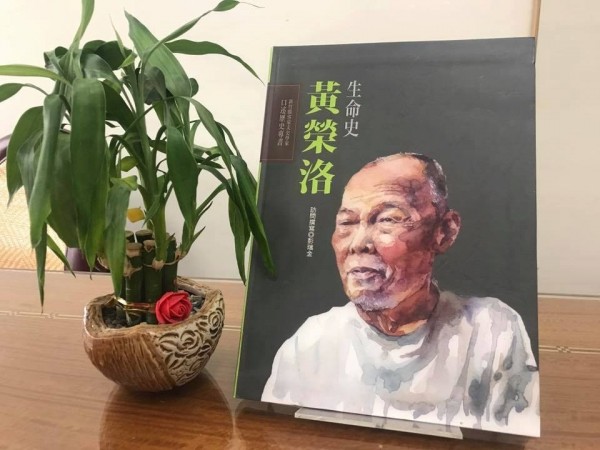

楊瑞金教授日前為客家貢獻獎得主黃榮洛撰寫的《黃榮洛生命史》。(靜宜大學台灣研究中心提供)

客家貢獻獎得主黃榮洛59歲才開始撰寫歷史民俗文化的文字。(靜宜大學台灣研究中心提供)