突破性3D血管模型揭示蛇毒攻擊真相 革新醫學研究

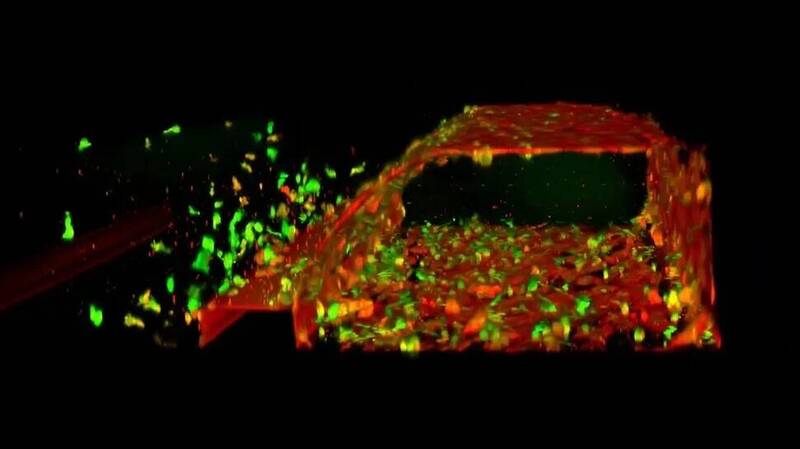

〔編譯陳成良/綜合報導〕來自荷蘭阿姆斯特丹自由大學(Vrije Universiteit Amsterdam)、MIMETAS和自然生物多樣性中心(Naturalis Biodiversity Center)的研究團隊開發了一種名為「器官晶片」(organ-on-a-chip)的3D仿生血管模型,能夠精確觀察蛇毒如何攻擊血管,而無需使用實驗動物。這項近日研究發表於《自然》期刊。

美國科技網站物理學家組織網(PhysOrg)3日報導,每年約有10萬人因蛇咬而死亡,4倍於此的人群因蛇咬而受傷。研究蛇毒的機制是找到解決方法的關鍵,但一直難以實施。該團隊首次證明可以在3D仿生血管上研究蛇毒。

這種新方法改進了傳統的動物實驗和細胞培養技術,模擬了人類血管的特徵。首席研究員比滕賓德(Mátyás Bittenbinder)表示,這種血管模型考慮了血液流動和血管結構等重要因素,有助於進一步理解蛇毒對血管和身體的損害。

研究團隊使用了多種毒蛇的毒液來測試該模型,包括印度眼鏡蛇(Naja naja)、西非地毯蝰蛇(Echis ocellatus)、多帶銀環蛇(Bungarus multicinctus)和莫桑比克吐蛇(Naja mossambica)。這些毒液會攻擊血管,引發嚴重的內出血和血栓,對人體造成致命威脅。研究結果證實了該模型在模擬蛇毒對血管攻擊方面的有效性。

該研究的創新之處在於,它利用3D仿生血管模型取代了傳統的動物實驗和細胞培養方法,這不僅提高了研究的精確性,還減少了對實驗動物的依賴。傳統的動物實驗常常面臨倫理問題,而細胞培養方法則難以完全模擬人體的複雜環境。3D仿生血管模型成功地解決了這些問題,為未來的毒液研究提供了新的方向。

研究團隊表示,他們將繼續完善這一技術,並希望能夠應用於其他毒液研究中,如蜘蛛和蠍子的毒液。這項技術不僅在毒液研究中具有廣泛應用前景,還可能在其他醫學研究領域中發揮重要作用。