金孟華:更審同法官免迴避 被告怎服?

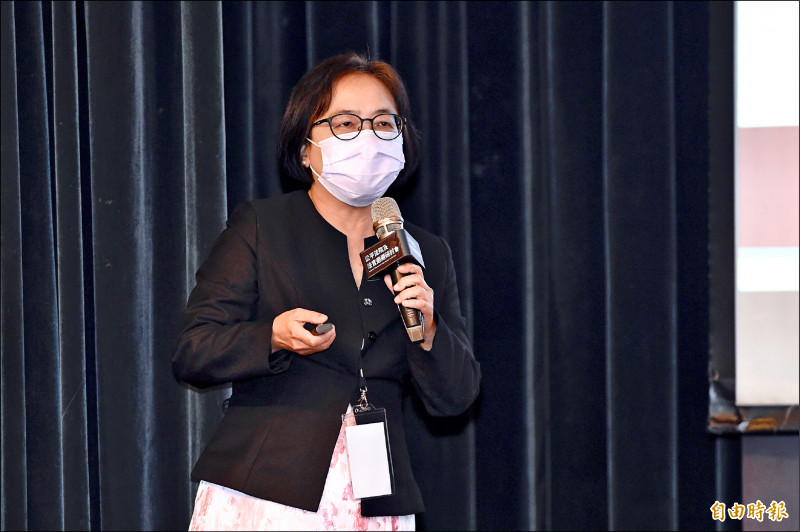

「公平法院及法官迴避研討會」22日在集思台大會議中心舉行,圖為陽明交通大學科技法律學院副教授金孟華。(記者叢昌瑾攝)

〔記者吳政峰/台北報導〕七法公司廿二日在集思台大會議中心舉辦「公平法院及法官迴避研討會」,第二場「『足認法官執行職務有偏頗之虞』的實質判準」邀請中正大學法律系教授盧映潔、陽明交通大學科技法律學院副教授金孟華擔任與談人。盧映潔認為,我國法官迴避很難成立的原因,在於內部人情壓力;金孟華指出,法官對於迴避議題,應該採取更開放的度。

盧映潔表示,刑事訴訟法第十八條第二款以「偏頗之虞」做為法官迴避的事由,其實是非常弔詭的規定,因為受理聲請迴避案件的合議庭,必須要認定另外一庭有偏頗疑慮,等於是在指責同儕不公正,會有很大的人情壓力;此外,合議庭也會擔心,這次裁定對方迴避,下次對方審到自己的迴避案時,也會反過來指責不公正,因此,該規定運用在實務上幾乎不會成功。

盧映潔:法官有預斷可能

仍無須迴避 有討論空間

盧映潔指出,刑訴法第十七條第八款的迴避事由「法官曾參與前審之裁判者」,實務上只限於同一案件與不同審級,但對於不同程序或案件,即使法官之前已表達立場,有預斷可能性,仍無須迴避,這部分亦有討論空間。

金孟華從美國法角度出發,直指美國要求法官不只內心公正,外觀上也有維持公正的義務,也就是司法信賴的關鍵不是事實上法官是否公正,而是法官是否「被」認為是公正的。

但金也提到,美國認定法官在司法程序進行的事項不是迴避事由,包括不耐煩、不滿意、生氣,因為這是人常遇到的事情,不代表有偏見,這點許多人有不同看法。

金孟華說明,我國對於迴避制度採審級利益說,即不同審級遇到同一位法官才須迴避,若是相同審級、同一法官則無須迴避,屬於非常保守的作法。金舉例,一名被告二審被判死刑,案經最高法院撤銷發更審,又分給同一位法官審理,實務上竟不構成迴避事由,這樣被告會信服嗎?

金孟華認為,台灣應該利用公平法院制度獲取人民的司法信賴,若是擔心當事人選擇法官,可透過禁止當事人濫用制度即可。他強調,民眾對法官的想法一直在變,法官對迴避的觀念也應與時俱進,從神壇走下來,採取更開放的態度。

「公平法院及法官迴避研討會」22日在集思台大會議中心舉行,圖為中正大學法律學系教授盧映潔。(記者叢昌瑾攝)