50億旅鴿半世紀滅絕 台師大解密

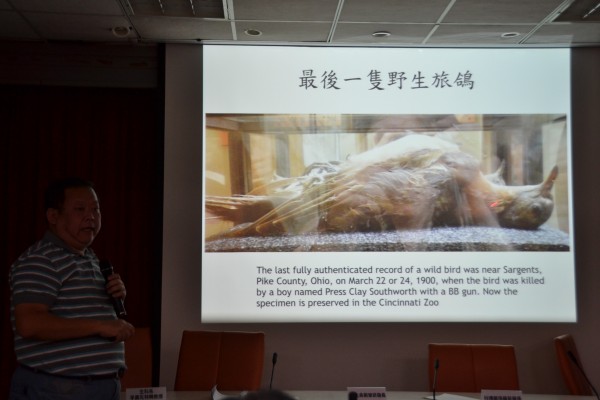

由台師大、科博館等自然學者組成的研究團隊,關注百年前曾有50億隻的野生旅鴿族群,竟在19世紀內短短50年內滅絕,以標本DNA進行定序,推估其歷史數量變動的波動,加以人類破壞行為,推估其滅絕之因。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒/台北報導〕50億隻旅鴿為何會在短短50年間滅絕? 台灣學者與美國組成的跨國研究團隊,透過DNA、生態分析曾是全球最大數量的北美洲旅鴿,發現即使數量龐大、多可蔽天的鳥類,也可能因人類過度捕獵及棲地破壞下,走上滅絕之路,讓人類對生態保育的概念需重新思考。

由台灣師範大學及國立自然科學博物館、中央研究院及美國明尼蘇達大學所組成的跨國研究團隊,發現在19世紀前期,美國天空常見成群的北美洲旅鴿(passenger pigeon)遷移,整個族群光是移動到另一個區域就需花3天時間,初估整個物種數量恐達30到50億隻,但卻在19世紀後期的短短50年內,數量快速下降,在1914年最後一隻雌性旅鴿死亡後,宣告族群滅絕。

研究團隊之一的台師大生命科學系特聘教授李壽先認為,根據美國提供的標本,進行DNA分析與文獻研究,透過生態分析認為,旅鴿族群的數量在過去是屬於波動形式,而且就像蝗蟲一樣,會將一個地區的食物一次掠奪一空,導致生態上對本身族群的負荷量下降,而19世紀正好是其族群膨脹過大,準備下修的時刻,卻碰上人類獵捕、破壞棲地的干擾:「就像坐雲霄飛車下坡時,塔柱被拆卸,就這樣一去不回了!」

自然科學博物館長孫維新說,不到50年就完全消失,是人類另外一個「神奇表現」,可見破壞能力不容小覷,李壽先也解釋,透過旅鴿案例,可重新思考生態破壞,雖然像台灣黑熊這般數量稀少,容易面臨滅絕危機,但即使像旅鴿一般數量高達50億隻,還是有可能在短時間內遭遇滅絕命運,提醒人類不可不慎。