台師大中研院攜國際團隊 建資料庫擴大分析黑洞躍國際期刊

中研院天文所博士後研究員紀柏特(右一)、台師大物理系助理教授卜宏毅、中研院天文所研究員松下聰樹都是參與EHT計畫的我國學者。(記者楊媛婷攝)

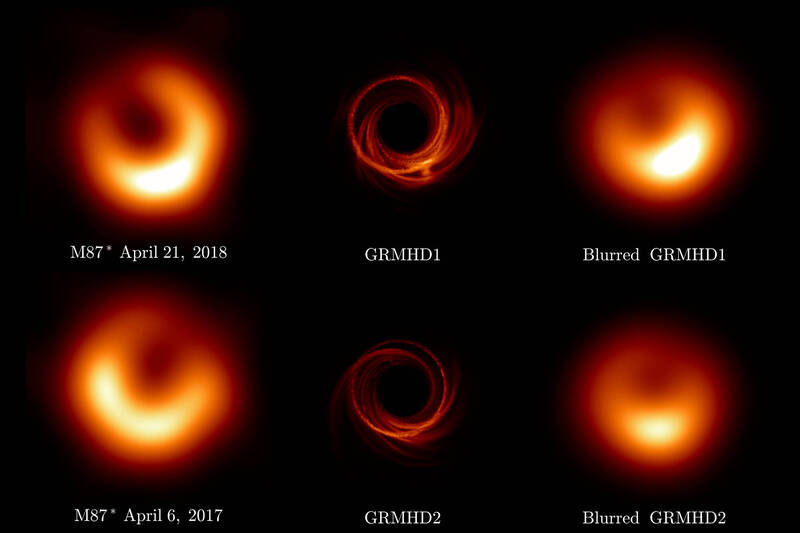

〔記者楊媛婷/台北報導〕台師大與中研院天文所加入國際團隊參與事件視界望遠鏡(EHT)計畫,2017年時首度拍攝到人類史上首張黑洞M87照片,團隊持續拍攝影像擴大資料庫,將2017年、2018年拍攝影像深入分析,證實黑洞旋轉方向遠離地球,吸積盤(環繞黑洞旋轉氣體)的湍流造成黑洞影像環狀結構亮點偏移。

我國多名學者參與的EHT國際合作計畫,在多地布置陣列望遠鏡,於2017年拍攝到首張黑洞照片,於2019年4月對外發表,拍攝到的照片是在室女座M87星系的M87黑洞,團隊持續累積資料,其中環狀結構亮點處隨拍攝時間不同有差異,確認M87黑洞旋轉方向是朝遠離地球視線方向,也證明吸積盤中的湍流可解釋2年觀測到的黑洞影像類甜甜圈環狀結構最亮部分的偏移原因。

負責協調完成這次團隊成果的教育部玉山學者、台師大物理系助理教授卜宏毅指出,若只有單一年影像資料,就無法得到科學上有意義的統計數據,隨年度影像資料的累積,擴大黑洞影像資料庫,這些數據未來可應證更多關於黑洞的理論,如混沌系統等,可協助理解黑洞周遭的環境,對黑洞的時空特性等都會有更多的了解。

團隊成員之一的中研院天文所博士後研究員紀柏特表示,觀測黑洞需要高解析度的天文望遠鏡,團隊結合2年的觀測資料充實吸積模型,這個全新開發的大型超級電腦生成影像庫,是初始影像庫3倍,可更順利將變數分離後分析理論,透過實際影像回推理論對錯,若未來更了解黑洞時空特性,回到未來也並非不可能。

中研院天文所研究員松下聰樹表示,EHT使用的天文望遠鏡包含由中研院團隊在夏威夷、智利、格陵蘭等建立的望遠鏡,為讓望遠鏡可達到更高的解析度,在格陵蘭海邊建立的格陵蘭望遠鏡預計將搬往格陵蘭中部約3千多公尺的冰原。

卜宏毅表示,團隊會持續分析近年攝得的黑洞影像,取得更多資料後,將有望更了解圍繞M87黑洞湍流流動的成因,研究成果已發表在國際期刊《天文與天文物理》。

我國學者在黑洞觀測再度取得重要成果,但中研院的出差旅費、添購儀器等事務費都被立院大幅度刪減,中研院天文所研究員陳明堂表示,經費遭砍確實對團隊士氣造成影響,研究團隊非營利機構,需要政府經費支持,教育科研都是對國家未來的投資,很多研究都倚賴國際合作,建立國際關係需長期經營,科學也是最好的外交,現面臨經費短缺,憂心未來台灣國際科學合作可能面臨斷崖式崩跌。

EHT拍攝到的M87黑洞影像。(中研院提供)