立體綠化、連續遮蔭免計建蔽容積 台北市都委會通過

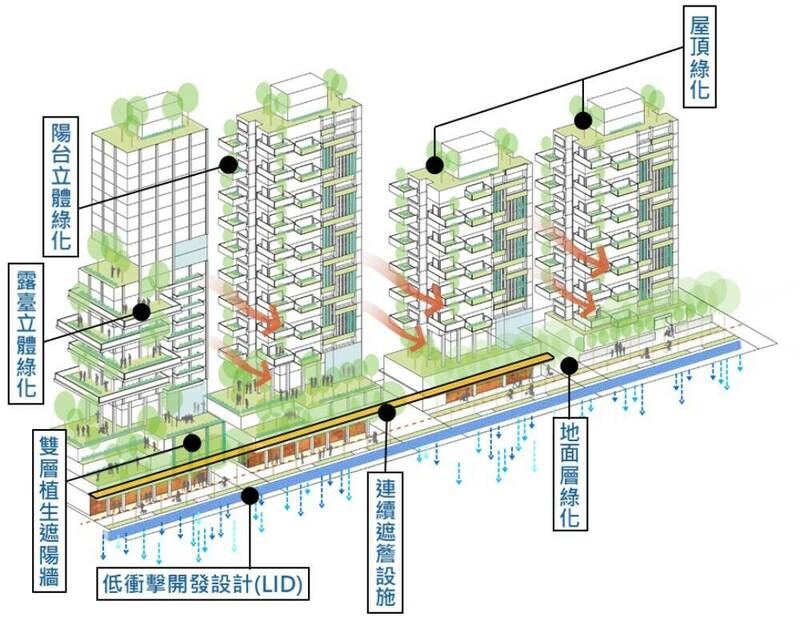

台北市都發局提出體感降溫減碳策略,以「水綠降溫」、「通風散熱」、「遮蔭涼適」手法,營造建築基地內戶外舒適體感環境。(台北市都市發展局提供)

〔記者林承鴻/台北報導〕台北市都市發展局提出「降溫城市計畫」,「開發基地體感降溫專案」細部計劃明定,立體綠化和連續遮蔭設施,得免計建蔽和容積,增加設計彈性並鼓勵設置。都委會主席李四川今(12日)宣布細部計劃納入委員意見修正後通過。都發局預計年底前公告實施。

台北市近年屢創夏季最高溫紀錄,市府都市發展局提出「開發基地體感降溫專案」,希望以「水綠降溫」、「遮蔭涼適」及「通風散熱」3大策略,創造戶外舒適環境。

都發局說明,「水綠降溫」透過屋頂及陽台綠化、露臺立體綠化,達到降溫效果;「遮蔭涼適」增加沿街綠化遮蔭或遮簷設施,讓行人走在戶外能有感降溫;「通風散熱」則透過留設都市風廊,打造舒適微氣候,台北市以體感降溫2°C為目標。

都發局指出,因氣候變遷加劇、熱島強度及範圍擴大、都會區建物密集與地形等因素,導致高溫更難散去,降低城市實質物理溫度有困難,因此提出「降溫城市計畫」。

都發局都市設計科科長謝佩珊談及計劃緣由,她說在都審審議的時候,他們常會建議1樓店面前面可以設置遮簷設施,讓民眾逛街或進出店面時,有一個地方可以躲雨,但申請人都會說,雖然他們也想設,但設了就要計容積,地主或其他人一定不會同意之類的。新的都市計畫讓申請人若符合規定就可以設置遮簷,不用計容積,對環境是好的。

立體綠化設施可不計建築面積、總樓地板面積及容積,並不得登記產權;連續遮簷設施同樣可不計建蔽及容積,視為法定騎樓,長度應達沿街面80%,可設置於帶狀式開放空間、無遮簷人行道,或自建築線進深6公尺範圍內,並可和太陽能板及綠化設施結合。

有委員提問在建築線退縮規定下,會不會變成都做遮簷,結果植栽的部分變很少?都發局回應,當退縮的尺度有到3.64公尺以上的開放空間,一定要沿著建築線增植開展型的遮蔭喬木,確保遮蔭的空間不會因為人工遮簷而排擠掉綠化遮蔭的可能性。

至於既有建物能否適用此項計畫,謝佩珊說,如果既有建物的建管法令適用日,可以適用新的法令的話,那它當然就可以用新的都市計畫檢討。

不過此項體感降溫專案能發揮多大的效果?謝佩珊坦言,最有效的方式當然是公部門以系統性方式執行,例如將一條道路的行道樹做好、補植,效益會比一個一個的建築基地更可觀。她透露,新工處也有評估在公有土地上面做連續遮簷設施,體感降溫得靠公私協力一起成就,不太可能靠獨立的開發案達成。

李四川說,他前陣子回小琉球,雖然大家都說南部很熱,但他覺得台北比南部還要熱。他說一般陽台可以登記產權,但怕適用修訂後綠化實施規則加大的陽台有圖利問題,因此新增不得登記產權規範。李四川說各委員原則上都支持此案,因此細部計劃納入委員意見修正後通過。都發局預計年底前公告實施。

台北市都發局提出體感降溫減碳策略,以「水綠降溫」、「通風散熱」、「遮蔭涼適」手法,營造建築基地內戶外舒適體感環境。(台北市都市發展局提供)