中藥搭針灸調理 跟經痛說掰掰

文/邱汶珊

18歲的李小姐從初經開始,每次月經來時下腹都會痛到冒冷汗或反胃,最痛的那一、兩天必須依賴止痛藥才能緩解,因不想再吃止痛藥而求診中醫,經中藥持續調理後已順利跟經痛說掰掰。

經痛長期不理 易生慢性疼痛疾病

研究報告指出,中、重度原發性經痛若長期不予理會,進入中年後有較高機率出現偏頭痛、腸躁症或不明原因下背痛等慢性功能性疼痛疾病,建議經痛女性年輕時就要做治療。

中醫的角度認為,經痛大致可分為實證與虛證:實證通常是氣血運行的路徑受到阻礙,血流不暢,不通則痛;虛證則常見體內氣血不足,筋脈失養,身體得不到足夠的能量與營養,而影響經絡氣血的流暢度,不榮則痛。

◎臨床上常見經痛證型如下:

●肝氣鬱滯:多因情緒壓力較大,肝氣不舒,氣機阻滯不暢而引起經痛,病人易出現經前症候群,如:乳房脹痛、煩躁感或脅肋疼痛等症狀,這些症狀在月經來潮後會逐漸消失,治療時以疏肝理氣為主。

●寒濕凝滯:這類病人喜吃生冷食物或喝冷飲,如長時間待在冷氣房,造成寒濕而引起經痛,經前較易下肢水腫,經行時小腹冷痛、怕冷手足不溫、腹瀉等,經量通常不多,經色偏淡,治療時以溫經散寒為主。

●濕熱蘊結:子宮腺肌症病人的子宮常處於發炎狀態,這類病人多有濕熱蘊於胞宮的體質,以致經血滯於胞中而作痛。

經行時小腹有刺痛和灼熱感,經色偏暗味道重,經血質地黏稠,治療時以清熱利濕為方向。這類病人不宜用四物湯作為保健食品。

●氣血兩虛:常見於體虛型病人(久病或大病初癒),脾胃虛弱,氣血生化不足。經行時下腹隱隱作痛,伴隨小腹下墜感,倦怠無力,頭暈心悸和腰痠等症狀。治療時以補氣養血為主。

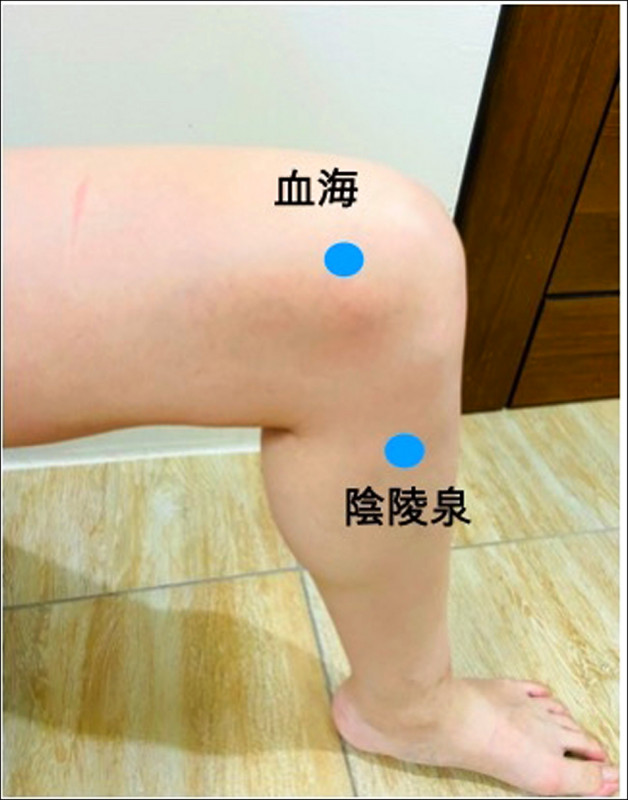

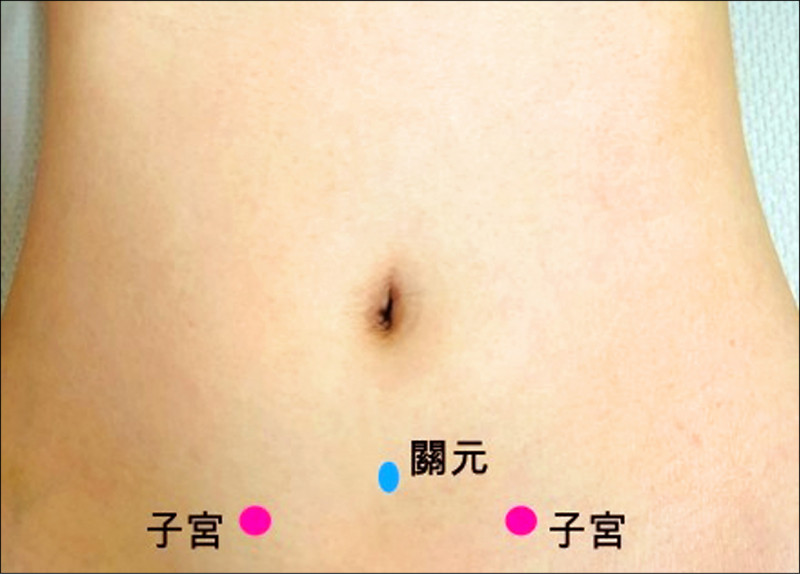

除了中藥治療外,也可以搭配針灸加強療效,經痛病人建議多按壓:1.三陰交(圖1)、2.血海(圖2)、3.關元(圖3)、4.子宮等穴位,減緩經痛不適感。

日常保健勿熬夜 少吃冷食多運動

日常保健建議:紓壓保持好心情、勿熬夜、少吃冰冷食物、冷氣房內加件外套、規律運動促進體內氣血循環,讓骨盆腔維持在健康的狀態。

(作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師)

發燒新聞

網友回應