您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說.長篇精摘】黑水 - 下

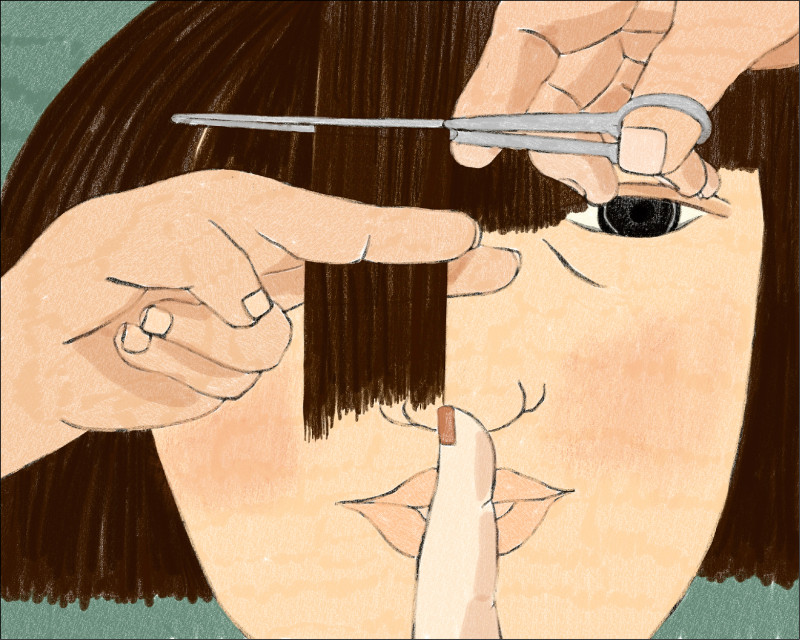

圖◎王孟婷

圖◎王孟婷

◎平路 圖◎王孟婷

鹹淡水流域

「進到看守所,悔悟了嗎?你平常都想什麼?」

站在法庭上,面對法官的問題,佳珍低下頭,不知道怎麼回答。

可以照實說嗎?看守所裡,她想起的是一些小事。佳珍記得站在洗碗槽前,手握著杯緣,沖洗發出暗光的金屬量杯。手指鑽進去,繞著圈子觸摸一遍,感覺有沒有奶漬。洗完杯子,佳珍拔起水喉管,水經過手背,清涼的感覺。她喜歡重複這類單調的動作。

●

佳珍想著,咖啡店的採光好,臨河一面有片窗玻璃,光線透過玻璃,窗外樹影搖曳,中島的桌面有亮暗的變化。

中島周圍,高一層是裝冰茶的高杯,低一層才是冰水杯。閒下來,佳珍用一支長柄調羹,輕輕觸碰,聽著玻璃杯發出聲音。在心裡,她把架上的杯子當做是從小無緣的樂器。

下午,客人少的時間,斜倚著那台咖啡機,佳珍會想一些將來開店的事。

想一想她抬起頭來,映在玻璃上的光影,午前與午後有很大的差別。

夏日有些水鳥飛舞,冬天, 河裡飄起白霧……

●

「怎麼對得起你的家人?」法官問佳珍。

這是佳珍的痛腳。觸及這個敏感話題,佳珍擦擦眼角,努力不讓眼淚掉下來。

佳珍想起阿母每次送她搭客運,站牌前一定會講的那句話:「住袂慣習,返來吧。」

第一次離家,佳珍就告訴自己,出門在外,闖出一片天,為的是阿母以後不必擔心生活。佳珍的計畫中,婚後等經濟條件穩定,一間屋留給阿母,即使阿母沒那麼快搬過來,上台北看他們的時候可以住。

佳珍在規畫未來時想著,租的可以是上下兩層的老舊店面。一樓開店,二樓住家用。她想著店裡坐滿顧客的午後,抽個空檔悄悄走上樓梯,自己腳步很輕,確定沒有驚擾到電腦前的憲明。

空下來的時刻,會替憲明送上一杯浮著葉子的卡布奇諾。

這些年,站在方哥旁邊,佳珍學會了簡單的拉花。方哥右手輕輕晃動,左手把杯子裡的奶泡倒下。佳珍定睛看著,輕重控制得剛剛好,杯子晃出一片葉子的形狀。

有時候方哥興致好,露一手難度很高的造型。佳珍一面偷眼在看,一面心裡悄悄在學。特製的招牌拿鐵上,方哥拉出的是天鵝圖案。方哥的手一路在搖晃,天鵝漸漸顯出輪廓,奶泡在熱咖啡上輕得像羽毛,而羽毛正朝周邊無限擴散……

除了天鵝是招牌,方哥若察覺顧客是一對情侶,兩人的模樣十分甜蜜,方哥會拉出一個漂浮在咖啡上的心形圖案。

端去兩杯拿鐵,佳珍偷眼望著坐在角落的情侶。男生說了什麼,女生嬌嗔一聲。佳珍放下咖啡杯,移過來砂糖罐,已經聽出兩人爭執的皆是無關緊要的事。向鄰桌帥哥多看一眼,算不算故意放電?說是幫人修電腦,明明為了討好學妹你還敢賴?女生嘴裡碎碎念,上身卻靠向男生的胸膛。

拿著托盤立在一旁,佳珍記得自己當時的心情,人生若像是這個女生多麼好,只要撒撒嬌,就可以願望成真,雙方承諾永久有效。

●

佳珍回過神,法庭上已經攻防一陣,拉鋸點在於犯案的動機。

佳珍的辯護律師主張被告與被害人之間有感情糾葛。「被害人邀她、給她開門,被告才會出現在被害人家裡。」律師指著一張手繪的圖,上面是洪伯臥室家具的擺放位置。

警局偵訊時,佳珍用鉛筆勾出屋內大致的樣子。下床怎樣彎轉,彎過床頭的防潮櫃,浴室的位置在左邊,佳珍閉起眼睛都能夠重走一回。

被告席上,佳珍望著那張圖在法官面前,成為證物。

愈問愈多、愈答愈露餡,佳珍猜不到法官還會問出什麼。每次開庭前與律師會面,律師都會鼓勵說,別怕,法庭上我們就照實說。然而律師不明白,佳珍怕的正是自己的話出現在第二天報紙上。佳珍在意的是憲明,有這樣的女朋友,別人會怎麼看?準備跟這樣的女人結婚,必定被人訕笑。

佳珍想著或許應該慶幸,自己這一方很難做出完整陳述。每逢重要的問題,對方律師就會制止自己的律師說下去。

回到那個關鍵的晚上,佳珍第一次進到洪伯屋裡,自己的律師才提個頭,對方律師立即打斷說,被害人死了,不能替自己辯護。死無對證的事,聽單方面說法,等於在「鞭屍」、在「二度傷害」。

有利自己這方的證據,包括佳珍筆錄中敘述的身體特徵,洪伯腿上的疤痕、胸前的小撮白毛等,對方的律師說,老人身上都有這類的東西,被告胡亂講講,命中的機率很高,並不能證明有不倫關係。

●

「殺了兩條人命的當下,你內心在想什麼?」

佳珍簡短地說:「阻止他做出影響我們的事。」

「影響你?還是影響你們?」法官又問。

「擔心洪伯不放過我,被他要脅,做出影響我們未來的事。」佳珍解釋。

那一日,洪伯來咖啡店撞到,「來接你的?他是誰?」望著門外提了兩把雨傘的憲明,洪伯皺著眉頭問。

佳珍簡單說一遍,包括憲明來店裡喝咖啡認識等等。聽完,洪伯臉上沒有顯出任何情緒。後來到櫃檯結帳,洪伯提高聲音朝向方哥說:「等你們店長有好消息,我一定包份大禮。」

後來佳珍才想清楚,始終低估了洪伯的深沉心機。佳珍以為很有把握,解釋一下,表明態度,對憲明是認真的,不該再跟洪伯單獨見面。還有,最重要的,洪伯一定要對先前發生的事保守祕密。

屬於佳珍經驗以外的範疇,對洪伯這樣的老先生其實她並不了解。表明態度之後,佳珍下班就關機,不再接洪伯的電話。過了一天,到晚上,洪伯卻突然出現在她的租屋。

「我想過了,什麼都給你、什麼都屬於你,只要答應,跟我繼續在一起。」洪伯急切地說。

洪伯要佳珍聽仔細,遇上的是生命中最寶貴的東西。放棄什麼都可以,絕不會放棄佳珍。

「就算你結婚,不妨礙我們在一起。」

「你先生會去上班,我們可以在你家見面。」

「有些祕密,別人知道了並不好。」洪伯換了一副聲調繼續說。

●

「你要把我們怎麼辦?」跪在佳珍前面,洪伯閃著淚光在懇求。

跪著,幫佳珍輕輕褪下衣服。洪伯兩隻手在佳珍身上摸索,一邊殷切地問,你高興了沒有?怎麼做,可以讓你更高興?

換一種姿勢,臉上是試探的表情。「你跟男朋友,有沒有像這樣?」洪伯介意地問。

「愛你,小愛,我真的愛你。」洪伯一連迭說著。

這個分秒,迷惑的小女孩回來了,縮在床單裡,抱緊自己的枕頭,佳珍不知道什麼叫做「愛」?吸吮著枕頭一角,一瞬間,她確實想要把這個叫做「愛」的東西吸吮到嘴裡。

就是這一晚,躺在佳珍身旁,洪伯第一次說起除去妻子的計畫。

聽著,佳珍意識到,老男人瘋了,不知道還有什麼可怕的主意、將會做出什麼瘋狂的舉動。

躺在床上,望著鐵皮屋頂,佳珍想,不採取行動,一定難逃洪伯的手掌。洪伯會把自己變成共犯,共犯只是一樁,給洪伯抓住把柄,婚後憲明不在家,洪伯就會出現,無法擺脫這個老男人,自己再沒有幸福的機會。

●

多數時候,佳珍怔怔坐著,聽法官以教訓人的口吻,問些不知道怎麼回答的問題。

「為什麼還沒說出你要怎麼『贖罪』?」

佳珍不語。

「每個問題你想那麼久,我怎麼判斷相不相信你說的。」法官語氣顯出不耐煩。

佳珍頭垂得更低。

「說,大家都在等你說出來!」等不到佳珍的答案,法官動了氣。

從警局到法院,從準備程序庭到審理庭,每一場針對被告的訊問,目的都是要她說出來。挖出佳珍腦袋裡的念頭,解開她心防,剖開一顆充滿新鮮汁液、活生生的生蠔!

對佳珍而言,童年不只是童年,過去也不只是過去,一把剖刀穿進去,刀鋒觸到她的童年,穿入她以為遺忘的過去。經過最深層的血肉肌膚,其中有無法言說的傷害。

佳珍怎麼細細說?怎麼描述突然襲來的迷失感覺?或者,她只是想要掩蓋一些羞恥的事;或者,阻擋一些可怕的事;她像是激流裡一根枯枝,在漩渦裡打轉,不知道怎麼停下來。

法庭上需要的是簡單的答案。「泯滅天良」、「罪無可赦」,「人神共憤」、「十惡不赦」,檢察官不住地斥罵,沒有人認真聽被告想要表達的意思。

如果近距離靠近佳珍,輕手輕腳靠近她,如果潛入佳珍的內心世界,或者她想說的是,我從來不知道什麼叫做愛,用毛巾幫我搓身體是不是愛?碰觸我的腋窩,撫弄我的小腹,摸那些從來沒有人摸過的地方,是不是叫做愛?世界上沒人愛過我,阿母不愛我,阿爸一早就離開我。油漬漬的腦袋靠近我,骯髒的手指觸摸我,恥辱的氣味跟隨我。如果知道祕密的人都不在世界上,我是不是就可以自由?如果沒有人會發覺過去的事,我是不是就可以有愛的機會?

21世紀我們法庭裡,還有多少青天大老爺問案的遺痕?驚堂木一拍,說出「我錯了」,哭得嗚咽、嚎啕、呼天搶地,才叫做徹底悔悟。──法學教授

想做純潔的新娘,又不能跟老先生結束關係,深怕完美的形象在男友心中破滅,愈來愈清楚了,這是當事人最嚴重的內心衝突。──被告辯護律師/手記

我記得被逮捕時我說的話,還有律師先生說我該怎麼說……我記得審判時我所說的話,和我後來的話,它們都是不一樣的……還有,總是有些人會把他們講的話放進你嘴裡,說是你講的。

──《雙面葛蕾斯》,瑪格麗特.愛特伍筆下的主人翁

本案的判決書說多刀刺死是「顯見惡性重大」;看看其他一些案例的判決書,卻寫說一刀斃命是「足證惡性重大」。「顯見」什麼?「足證」什麼?充滿自由心證的痕跡,這樣的寫法焉能服人?──「民間司改會」成員

新北市 淡水河畔

3月16日 清晨4時15分

躺在泥水裡,意識在某些瞬間異常清楚,原本連不起的片段都貫串起來。

她記起那一次,坐在那間銀行分行,才知道有人冒她的名設定轉錢機制,一小筆一小筆,自動移入另一個帳戶。

臉上保持著鎮靜,她聽著銀行人員向自己解釋。先以印鑑資料把兩個帳戶連結在一起。之後,在ATM機器上隨時可以執行。ATM有個選項叫做「設定帳戶」,按一下,又有個選項叫做「自動轉帳」。她帳戶的錢,神不知鬼不覺,搬運進丈夫的帳戶。

她裝做是自己糊塗。夫妻之間,即使沒互相告知,款項轉來轉去也是常情。起身離開前,她笑笑地感謝專員的耐心解釋。

坐上計程車,她收起笑臉,舒了一口氣。她恨恨地想,被自己丈夫騙得好慘。

●

仰望天,遠方有一線魚肚白,她頭腦裡此刻也有一線光亮。一幅一幅畫面拼在一起,想清楚了許多事。她總以為事情沒有太糟,錯在自己過於自信,以為還可以操控情勢。

其實處處都是警訊,當年就有人不看好,勸她不要嫁給這個來歷不明的老男人。婚後一陣子,丈夫說日本的錢一時調不過來,家用要由她的帳戶支用。那時候她已經發現,丈夫資產不像媒人說的,說什麼做生意致富,還說是日本國一個島的島主,單說那小島,就是個騙局,男人有的只是不值錢的無人荒島,等著被無償徵收、或者被海水淹沒。一天一天,她拼湊出男人結這個婚的理由。

配偶欄有個名字,等於加上一層保護色。在某些場合,老鰥夫一個人,讓人懷疑另有居心。dirty old man,英文是這樣說的。娶個有經濟基礎的妻子擺在一邊,則是穩賺不賠。當時很快訂下婚期,丈夫必然是看準她對錢財非常迷糊。錢的事,她從不放在心上。帳戶有多少錢,丈夫一向比她清楚。

她在陽台摘掉枯枝,為軟枝黃蟬新長出的枝葉搭架子,男人卻在房間裡檢視財務。瞞著自己,男人早就在計畫下一步。

●

她疲累地閉上眼睛,做了這些年夫妻,到頭來男人還是別有所圖。她想著豈只她,困在婚姻裡的女人都是這樣。多數時候是自己騙自己,騙得久了,不知道該如何收場。

她想想多冤又多蠢,總在努力給丈夫做面子。不時在男人衣袋裡塞一疊千元鈔,怕丈夫在外面顯得寒傖,她要外人看見,自己沒嫁錯,嫁的是頗有身家的老紳士。

她始終顧面子,許多事連父母親都不說,家人都以為她婚姻非常美滿。「老姊強勢,幸好姊夫讓著我老姊,不跟她爭。」弟弟常這樣說。

只要她父母親在台北,全家人在餐館聚,她總是事先準備好現金,讓丈夫到櫃檯付帳。有時候約弟弟全家吃飯,不會忘記給幾個甥兒各一份禮物。眼見弟婦開心地拆包裝紙,她指著丈夫說,比我有心,挑選的禮物包準合心意。

她就是不肯認輸。像她小時候跟弟弟在游泳池畔玩的遊戲,一手捏住鼻子,一手抓住游泳池的扶梯,嘴裡鼓脹一口氣,把頭埋進池水,撐得愈長愈好。婚姻也是同樣的情境,她就是無法張開嘴對外人承認,我的選擇錯了。

●

憋不住,就輸了?或者她早就輸了。

她覺得疲累,水裡漂散著血絲,而血水正從她腹部的傷口往外溢流。或許她漸漸在放棄,正在放棄這憋氣的動作……

下一秒,河水湧進嘴裡,她嘗到嘴裡滿滿的鹹澀滋味。

這是鹹淡水交接的水域,河水似乎推著她正往出海口漂,她感覺下墜的力量。

以前沒這間小廟,出事後才建起來。裡面有播放器,不停地誦經,遠近都聽得見。──濕地賞鳥人士

黃昏後,靠近咖啡店,直覺就是快快飆過去。──單車騎士

他們夫婦是非常好的人,對咖啡館所有員工都同樣照顧。不是像有些人說的,針對特定的某個人。──咖啡店某員工

《山之音》書裡,川端康成寫到,「只有在阻止打鼾時才伸手觸摸妻子的身體,感覺到無邊的悲哀。」身為男人,想到自己快老了,我也會感到悲哀。

──文學系教授

《娜拉出走》多年後,女人為什麼對失敗的婚姻還是多所留戀?女性主義吵了一百年,至今,提供的仍是不完全的答案。──「女研社」同學

●

網友回應