您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說】 張亦絢/四十三層樓 - 下

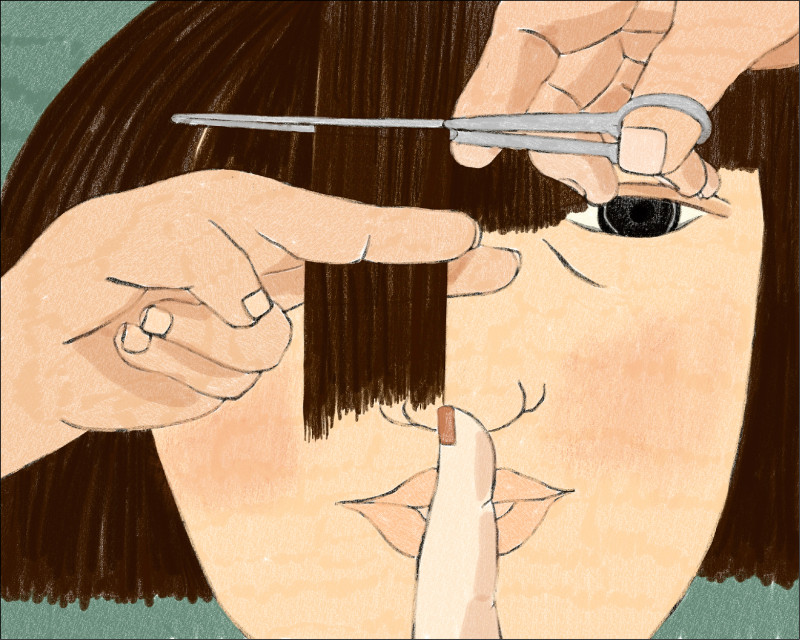

圖◎阿尼默

圖◎阿尼默

◎張亦絢 圖◎阿尼默

2

塔的存在,使這個社區成為跑酷迷的熱門場所。我替我最熟的四個跑酷者,拍了紀錄片,但他們不同意播放。原因是,他們覺得他們的技藝還不夠精湛,這讓我有點沮喪。我對他們解釋,我認為有意義的是,他們改變了都市空間的定義,使用來看的地方可以走,讓從不經過的地方可以助跳,就算身手不夠漂亮,清新的是,在互動之間轉換的風景。但一共只有一人肯買我的帳!不過他們很興奮,因為我說他們清新。十二月──因為那是十二月的一天──所以我都以十二月代稱他,十二月最初讓我想到的,就是他很可能是一個跑酷者,這是為什麼他跑酷到了我的四十三層樓。我在麵包店,碰到其中一個少年跑酷者在買牛角麵包,我問他,是否出現了新的跑酷規則,跑酷的人可以不穿鞋。但他說,沒聽說。

十二月有張年輕的臉,至於身體,我說不大上來。他有種我偏愛的雌雄同體美,這使我更加覺得,不能多留一刻他。問他什麼,都是點頭或搖頭。我其實也有點害怕,他真對我說出什麼來。如果他說了,我就會有責任。而責任,我未必扛得起。

身為一個合法居留的外國學生,不知為何,也常有犯罪感。我在路上碰到過一個中國女孩,她在路上拉了我就說:「我看姊姊,就覺得姊姊人好,所以我也不怕跟妳說,我在這是沒身分的,不怕妳告發我。」大概是沒人說話,太寂寞的關係吧。所有該告訴我,與不該告訴我的事,她都說了。她是服裝專業,在這裡也在成衣廠工作。我問她,不怕地鐵查身分嗎?她說都有人教的,不會去容易被查到的點。一星期倒有六天在做工,哪能學法文?但我擔心她不懂法文,萬一碰到事,不危險?幾次跟她約了,把我不用的法語教材送給她。有陣子她工作的廠給查到了,她沒了工作。不過她說非法的工廠挺多,換一家就是。有時我回家時,會發現她在我住處樓下徘徊。我不能做什麼,但是聊聊天,總不違反人性。不過她邀我去她住處,我就沒答應,一來課業壓力大沒時間,二來就是,也不知會捲進什麼事當中。

台灣留學生的圈子,我見識過一次,就不打算見識了。圈子小,焦慮多,只能憑著拚命八卦別人來平撫,還有許多詭異的多角關係,可寫社會小說百百本。然而就算不在圈子裡,還是聽說了挺嚇人的事。有個台灣男學生,不知為何收留了個奇怪的法國男人,最後那人離奇死了,而那學生在之後,經常鬧自殺。不過DD收留義大利人麥可的結果就挺好,DD去義大利辦公,麥可到處幫著他。以前我在巴黎看到麥可,總覺得他不太可信任。但是DD說,所有的義大利人,都長著一張不太可信任的臉。麥可第一天到巴黎,就沒找到住處,他覺得DD看起來不像壞人,所以找DD幫忙。DD就讓麥可在他家住了下來。我問DD,才認識,就讓他住你家呀?DD說麥可的法文沒人聽得懂,在巴黎多危險。我想也是。麥可回義大利成了大學裡的法文教師,看他樣子,我當初可想像不到。那時每次我在DD的辦公室碰到麥可,他和DD說話,倒有一半是靠比手畫腳。羨慕DD對人有那種信賴。與跑酷迷做朋友,或是留下十二月,我想,這都是我對DD的愛情。總覺得我對別人溫柔,就是DD對我溫柔。

3

十二月就在我住處,住了下來。回想起來,這應該很可怕。我每天都在想,可以怎樣合理地送走他。他不像麥可。DD就對我說過,麥可法文破,但他是個有辦法的人。十二月出現在我的四十三層樓窗外,那種地方,有辦法的人,會在那裡嗎?他像隻青蛙趴在水族箱玻璃那樣趴我窗子的影子,真是個惡夢。你的家人呢?你的朋友呢?你的愛人呢?這樣的話,能問一個出現在四十三層樓高的人?十二月沒有大衣,沒有鞋子,我問他,要不要跟我出門,要不要去給他買大衣和鞋子?他總頭快搖斷地搖頭。我有點猜到,有了大衣與鞋子,他就沒有藉口留下。

十二月每天除了看我書架上的書,不做什麼;因為我請他自便,他也會自己泡咖啡與下廚。如果我在,我們就做雙人份的;如果我不在,他就打理自己那份。我的住處有之前來借住的男同志朋友留下的貼身衣物,我就都拿出來給他用。這些王八蛋總是在我這裡忘東忘西,那些掉在我這,我又用不到的東西,總算派上點用場。要是有人在我這留下大衣就好了。因為買給十二月,總彷彿是買我的自由,很想這麼做,又覺得羞愧。我試著留幾張紙鈔在顯眼處,他要拿了就走,也是好的。但是除了動我的書和冰箱,十二月沒碰過其他東西。他缺的大概不是錢。他不說話,我為了表現和善,會對他說些無甚緊要的話。

有天夜裡,睡到一半,我發覺肩膀熱熱濕濕,原來是十二月伏在我身上。那大概是他住在這的第十天左右。不知何時,他已側身在我床緣,一手環著我,只是不停流淚。他可不可以這樣做呢?許多人曾在我面前哭,但是趴在我身上的,還沒碰過。

我把身體往牆邊靠了靠,但沒撥開他環著我的手,像哄小孩一樣我拍著他,從睡意朦朧中努力醒過來:「不嚴重的,不嚴重的,一切都會好轉。」我還在腦中尋找法文安慰金句,不知何時,他的手已經穿過我的睡衣,靈巧地撥弄,我發出的聲音,連我自己都不知道,是舒服?還是嚇阻?我腦中一片混亂,但我還是注意到,那是一種服務性的碰觸,在在要表現的,是他非常有技巧。我制止他:「你不能這樣,我不想要,我有男朋友,我們不能這麼做。」但是我發現,恰巧是我自己口中的每句話,超乎想像地激起了我洶湧的性欲。他那麼熟練,這一定不是第一次他那麼做。他覺得不能白吃白住,所以想以此交換?可以接受這種東西嗎?這跟人道組織到非洲,讓兒童用性交換食物有什麼差別?「停下來。」我說。但是他嘴對著我胸口的方式,正令我著迷。那是像用女性性器幹男人般我似曾相識的東西。他用嘴,但那是女人用陰道馳張揉搓男人性生殖器的玩法,即使對異常愛的男人,我也只這樣玩過兩次,但那兩次,就讓男人差點暈過去。──愛到某地步,才指揮得動性器深海那軟珊瑚般的抽進握法。他真是把我的金字塔尖當陽具在擦拭了。我是做個有人格的人好呢?還是做個有經驗的人好呢?繃緊緊像要被拔河兩端拔斷的粗繩。他的長髮柔嫩如肌膚,好摸得不得了。我想抓住他的髮,令他離開,但我指間傳來陣陣快感,快感卻是移不開的。髮海水草就是款擺怒張的生殖器,剎那就令我們相互手淫,爽到無力。

「你不是妓男,我不要你這麼做。」牙咬著唇,我硬說出了口。他聽到,聽懂。哭得像射精一般。我臉上也濕。趁他一不注意,我把我的枕頭抽出,朝他推擠。終於用枕頭,隔開尚未糾纏的下身。他於是就著枕頭一上一下地摩擦,我覺得這樣也好。開始時我一動也不動,但慢慢地,像終於承認什麼一般,我也用了那個枕頭。我們像兩隻海獅共玩一顆球,在黑暗中專心律動與鳴叫。我高潮後,他發出吹箭般的口哨聲,我不確定那是不是也是他的高潮。因為有可能,他並沒有男性生殖器。我不知道為何我會這麼想,但那的確是那一刻,我想到的東西。雖然他有男人的外觀,但他其實可能是任何一種人。任何性別。

4

十二月後來走了。他走時,拆走了我枕頭的枕頭套。這沒什麼大不了,我換了新的。

但他回來過。大約四年後,有天我回家時發現,家門口的門縫有一個不見郵戳的大信封。倒出來看,那是折疊如手帕的枕頭套。他終於可以還給我了。

我把枕頭套抖開,一隻手伸了進去,握拳藏著,久久。

而我始終不知道為什麼,在那一日,十二月能在四十三層樓那麼高的地方,沒有往下掉。那裡明明沒有,任何人類可以吊住,或是搆住的東西。●

網友回應