6旬伯長短腳 置換髖關節找回「長」人生

文/王大翊

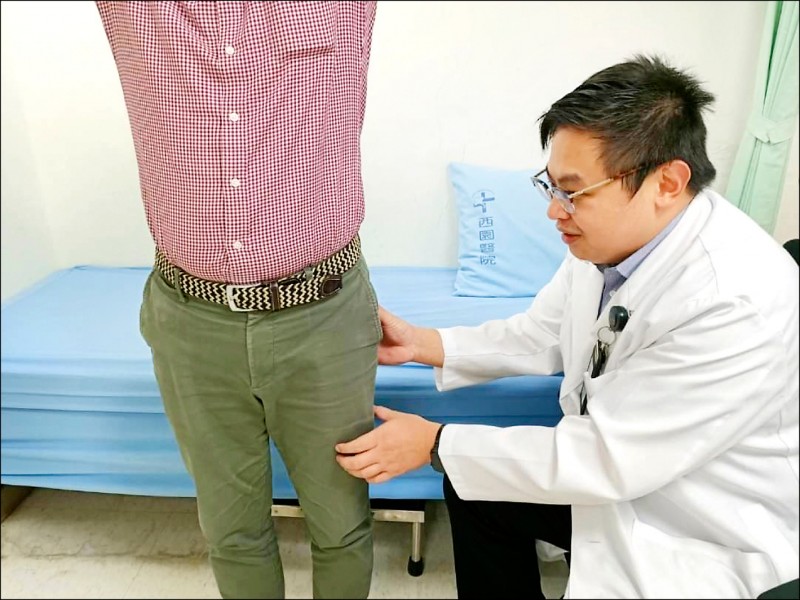

68歲徐伯伯最近活動時,總覺得髖關節疼痛、僵硬,走路也一跛一跛,甚至出現關節摩擦的聲響,以及長短腳的現象,導致他愈來愈常躺在床上休息,精氣神嚴重耗損,讓家人十分擔心。

赴醫院檢查發現,徐伯伯因退化性髖關節炎,髖臼長期磨損,已磨出一個大洞,透過全人工髖關節置換術治療後,徐伯伯終於恢復以往活動力。

末期退化性髖關節炎

髖關節是骨盆與大腿相接的關節,門診中,有不少患者隨著年紀增長,導致關節周圍的軟組織強度不足,影響髖關節穩定度,久而久之關節面軟骨磨損,進而引發疼痛。通常初期症狀不明顯,但當長時間活動後,會感到髖部疼痛,嚴重時,早晨起床會感到關節僵硬,甚至連休息或睡覺時也痛不欲生。

徐伯伯屬於末期退化性髖關節炎,此時因骨頭缺損、長期長短腳,會增加全人工髖關節置換術的困難度,術後可以恢復雙腿原本的長度,但因為軟組織長期攣縮,術後初期會感到較不舒服、雙腿緊繃,且有可能增加坐骨神經受傷的機會,所以建議及早治療能獲得較好的預後。

全人工髖關節置換術矯正

許多患者術前擔心使用健保給付的人工髖關節,是否效果較差?目前台灣針對65歲以上患者,提供健保給付的人工髖關節,品質已經相當優異,且使用年限約15-20年,幾乎可以終生使用。根據臨床觀察,老年人因活動度不如以往,使用健保給付的人工髖關節即可應付日常活動所需,並不一定需要使用自費醫材。

但若是年輕人因外傷或缺血性股骨頭壞死,需要置換人工髖關節,則可考慮使用陶瓷醫材。因為此族群仍屬於高活動度的年紀,陶瓷醫材使用年限相對較長,較符合經濟效益。

提醒民眾,當發現髖關節出現僵硬、疼痛、跛行等症狀時,也無法透過保守治療減輕症狀,就需要考慮接受全人工髖關節置換術治療,才能及時減緩疼痛、改善髖關節的運動範圍,以及矯正下肢長短差異,並提升術後的預後。

(作者為西園醫院骨科關節中心主任)

發燒新聞

網友回應