您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

吉力果喜/素夏(雨下過又停,總會停)

〔吉力果喜/自由副刊〕我時常會被他的作品驚魅。

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

理解他,通常會伴隨在閱讀他的一幅畫的同時或者之後進行。而結果是了解他多了一點,欣賞他多了一點,平衡準了點,情緒也好多了。

只要有空,隨機的反應,他會找來任何紙張,無論大小,就是黑色簽字筆一路畫下,在線條與線條的特性裡構築空間,概念或者不能解釋的詩意。而他全然不能敘述,不能預測。

那個突然暖了幾度又陽光放肆的冬天早晨影響了我。做好早餐,把他搖醒。這不太像我們的習慣,但默契上可說通。氣候讓久久一同吃早飯的事變得可能與容易。

共同生活其實相等於一個人的生活。怎麼說?雖然是兩個人居住在一塊,因尊重彼此個性的差異,所以日後發展出來的生活模式並非兩種,而是兩種以上。種種可能隨時在這屋子內上演,頂多只是一個擁有多重性格患者的日場寫照。

他應該會再累一點,因為昨夜除了晚睡之外,近日都在忙。但他反倒表現輕鬆地坐在餐桌旁與我閒聊一些工作,一些奇想,一些希冀還有一點點的抱怨。但那些負面的情緒實在上不了檯面,連土司屑都重要得多。

注意他右手小拇指第二關節有一個如雞眼大小的黑點。沒有介意,知道他又開始畫圖。而他有一個處理圖畫效果的方法,就是用手上髒汙的那個部分去推暈顏料,而畫面上就是會有如同指紋的條紋痕跡。那些被重複壓蓋的點變成一片,一塊,烘托可能是主題的線條或圖案,各司其職。該向讀畫的人表明就訴說吧!而安靜猶如自閉的背景,一點也不想去理會畫之外的任何動靜,不願被介入,打擾,麻煩。

我不會去叮嚀他把手洗淨,因為在創作的當下,洗手太跳躍了,完全無法融入整個創作過程的思考點,當然不包括他意識到的那個時刻。於是我早已習慣與他略顯粗糙、偶爾留有油彩的手相處。它們會上我的脖子,捏住我的後頸,在我的亂髮叢中窸窣,慢慢游移在我有些雀斑的胸前,直至那小巧也敏感的肚臍。它們會摩娑著皮膚伴隨著起伏或者溫度。而我無法處理那雙手,來不及感動又不願它們離開。

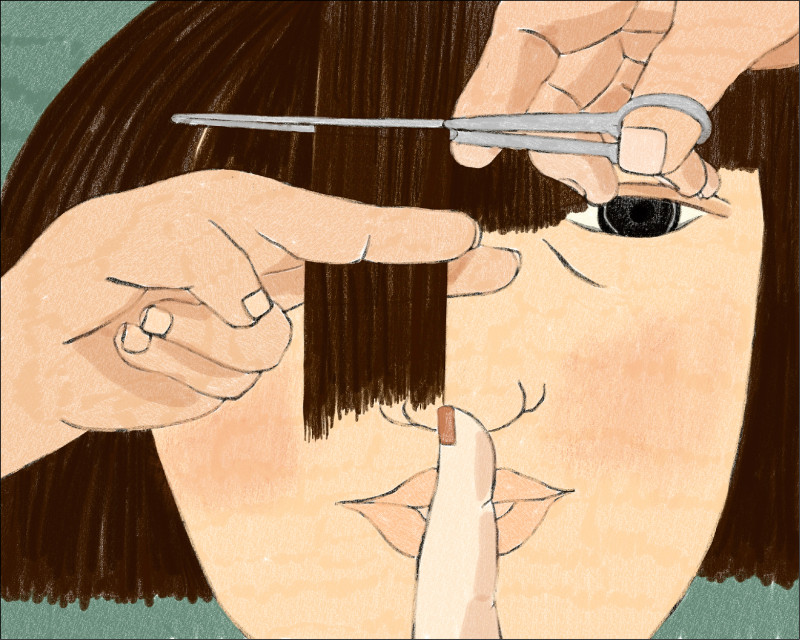

我十分倚賴頭髮讓他修剪的所有部分。

頭髮對我來說一直是很難交心的朋友。我不會冷落淡漠,但也找不到容易熱絡的交點。在過往的日子裡,它只是我隨時序或者外在的需求去變化長長短短,一頂沒有徹底脫去的黑帽如同無法踢開在身邊前後左右黏死的影子,時常忘記卻也掛念。

真不知該如何處理這頭亂髮。

「都長了。我喜歡你的髮尾會鬈起來的樣子。」

「幫我剪。」

「好。想剪成什麼樣子?」

「隨你。舒服就好。你知道我不喜歡整理它。」

經由頭髮的纏綿鬈曲,我們還是會小小的羞赧。他的態度在剪髮的過程裡透過說話和手抓起我每束髮絲的動作都有剪不斷的不好意思,而我的部分,簡直色情。我甚至害怕他發現我不知是否脹紅的耳垂及臉頰,尤其是他的手在撥動我耳朵以便修剪鬢毛或服貼我頭髮而有的撫摸。太容易暇想,全由自由心證。

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

●

回頭,他閱讀了早報,又睡覺去。

不多久,大約午後,他會起床。

我流暢地想起來,我們又可以坐在短時間內陽光還不會離開的下午共進一餐。這念頭是充滿愉快的。享樂要趁早,否則到了,也不會太痛快。張愛玲說過的話。

他又接續畫圖的作息,在那間工作室沒天沒夜地作畫,而我只是將食物或者飲用水放在進門處,偶爾會趴在窗檯上偷看他的世界,他還會不好意思地向我做鬼臉逗我發笑,我會不為難他的離開。

曾有一陣子非常短的時間我會吃醋。我介意他非得私人關閉起來作畫思考的排拒我――其實我應該把「排拒我」換掉,因為他把我的部分有點融解成液態或蒸發成氣體,盛滿在他生活最深層最內化最潛意識的反應裡。而我不需要去搶奪他外放情緒思維的孤獨享受。若兩人是親密的,是默契十足的,是容易被彼此所散放的氣息感染。

所幸,那是短暫的失去平衡。

而我希望他眼中的我是可愛的。我會經常困惑,但相對地覺醒也快速,也接近徹底。他會習慣性地沉默盯著我,無論我人在發呆或忙進忙出。我不會顯得局促,反倒迷戀那種眼光投射過來的溫柔。總之,我希望心裡想的是「這個傻子真是令人愉快」諸如此類的結論。

●

我遺失了有關夏天的文字,沒有存留底稿,而完稿出借是之前我不小心的習慣,因此搞丟了好幾份文字。它們像是流星,在我筆端成魔又一瞬間消失於無形,還是在哪個角落裡造壞,與我緣淺地令人神往,久久不能放心。

●

有個假期,我放心地離開城居前往海邊,當然要放下那習慣經常穿戴的失魂落魄。人的詩性起來,感觸到一些在作息裡每每擦肩而過的生活理則。我們未必與一大群友人同聚,因為對我來說陌生人太多了,反應不一地順著落山風而下的小雨,些許相同節奏的抬頭,但不盡相似的情趣。因為有順耳的音樂相伴,我沒有不耐,我只是揉慢地想著:雨真下了。會下多久呢?會下多大?下到哪兒?就想到你那兒去了。在說感覺的同時,我們會在同一場雨底下嗎?我們會互相念記著對方嗎?我希望是。而養成與你自言自語,說些傻氣真心話,會成為你日常生活的心悸嗎?希望是。睡不好的你會突然平心靜氣地一覺天明,因為我遠遠的祝福?希望是。而做著的惡夢,突然變調成了輕喜劇,在睡眠之前,嘴角上揚?希望是的。

另一個事實是這樣的。我每年一度來到這極亮極凶惡陽光的座南海邊,每次都帶著虛脫及黑了一層皮膚回去。但這趟的陽光不知是早夏的羞澀或者鬧氣的,全程灰濛濛的只讓紫外線在無形中傷害我們的外貌。而小雨就是一經午後,就點點地滴落,或者再大一點的飄灑。陰天是好的,雨天是好的,清涼也是好的。而不確定好壞的是那頓感快放的時間。其實,在這個人來人往的小鎮生活中,雨是一個固定的居民。我不會用訪客來稱呼它,也不會以情緒化來理解它的行徑。任何人都有遷徙的權利,何況是隨時前往一個地點,又輕走另一處。這是自由的,一個可能的形式,卻未必是自由的本身。雨在自然界的作用其實深奧多了,我們僅知其三態,或者被預見被目視的經驗,卻忽略了更廣泛且細微的流動狀況。那整個接觸及了解是面對一個人的歷史或族群的膚色。雨是如此。若果真有一天,不再下雨了,其實我們可以考慮同時集體終結生命,因為沒有必要了,生命。

●

我是有脾氣的。我不是要強調,也不是要讓人誤以為我平常不去表現,只是要對自己確定它是存在的。這是不是女性主義的思維的日常運作?如果是的話,我會小小地高興。如果是的話,我也會有小小的不悅。凡人嘛,總是處處折磨自己。想得太急躁,太粗糙,太過雜鬧,但卻有片刻的安然自在。他在完成畫作的那一刻,輕揚地跨出工作室,臉上並沒有過多的歡樂氣氛,只是說了一句:「走吧,我們去看看。」我的脾氣就起來了。我並沒有口出怨怒,只是微蹙著臉額地走開。他當然敏感地察覺。他很稀鬆平常地回去一貫的氣和。我放不下正在思考小說或者回憶錄的寫作,去了一角苦情的紛亂的矛盾的攻擊,兼又安撫自己,心裡的念頭不外是:怎麼會有人自私到這種地步?滿足了創作的樂趣之後,可以輕快地接上了所有的生活節奏;至少試圖,而被打斷的人是不是只能因為愚鈍的反應而附議。我只是深感不被顧及,不被尊重。而是否事關女性自我的覺悟,倒不見得。但我的情緒終究渲發了。

想這一時,還不能消退,我得撐著順便好好思考。這是一種自然且正確的反應,還是過於感情用事。無法解釋且不經打擊的舉止。我的文字,屬於創作部分,還在我心頭的一角繼續跑蕩,混和著他工作室大量娛樂的氣味,互相傾訴,自成一界領域。但兩個再度會面的靈魂卻兩地自處,交媾出一朵頗難為的尷尬之花,無法言語的色彩。

所謂的:「走,我們去看看。」原意為何,我始終不明也不表好奇。而我們真正進行的是,沿著不遠處的河道一路走向下游,在水流緩急潑撞的響聲裡,讓樹影交錯著我們身影對話。我們下到不想走為止,才走回正路,手牽著手往市區裡隱身。

接下來的氣候彷彿被設定好,以便有一些未必看做是有創意卻再平凡不過,極富體貼的對話。哦!那些氣氛,那種默契,那些永遠成為過去的形式。

你的男子怎麼了?他走出陰霾了嗎?

若少了口氣的描述,很容易直接誤會為調侃的情緒。我在屋子裡走來走去,不是魂不守舍或坐立難安。我在思考,我在走路並企圖理出頭緒:他仍然羞赧,但沒有陰霾籠罩他。

我在走路,不似散步,形跡極像無頭蒼蠅,但卻強大地思考著。想著曾經寫過的一個段落:他非常優柔,在陽光底下,會讓人完全被誤導,因為他有些高巨卻不壯碩。他介於斯文的白皙及稍古銅膚色。他會私密地淺笑,躲著不與人分享。

我們共同討論創作的徵狀,雖然我們皆使用雙手,當做與世界,心靈的界面。卻非常顯出那創作之途的兩極。也無所謂。每條路都有其風貌,有其固定居民。氣味不同,連回音的速度及墜落都不盡相同。溫度不同,發音不同,連語言的煽動力也不同。我清寂時,他或許張揚;我呆若紙絮時,他可能正洩洪神祕的機巧;我沉思著迷惑,他輕快地背負;我笑,他悶;我躁,他更無神;我極度擔恐,他昏醉著;我遇見月光,他閃躲目光;羞怯會讓我心靜自然,卻會吃掉他的雙手雙腳;我喜戀著他,而他的回應卻讓我不能妄下斷語,因為他有稱呼那些情緒的權利。這段日子,他似乎完成了作品,是一件作品或一個主題或者階段性的完成,我沒有提問。我陷入自己的膠著,而他是會閃躲,隱藏。身上帶著對作品的鑰匙,不被旁人好奇也不侵犯他人在創作時不明顯的求助或提示。他是一個濃郁的人,卻輕巧如空氣。他有一絲秀美,但卻不是非常具體。共通的認知,大概只有親密如我,可以這麼特權地形容描述他,而讓旁人無從看出端倪。這是絕對的特權,不須分享。

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

photo:阿尼默。www.facebook.com/animo.chen

●

你是否迷戀上那個膠著?因為現實不能複製,於是有了一個對想像的投射。那一個男子,我並不想否定,或者強烈地質疑他的可能性,但他似乎只是在小說中才能被描述,甚至在夢中,他才能呼吸到空氣。有人說小說只有人名是假的,故事是真的。而現實生活中,只有人名是真的,而情節都是假的。你的男子,他是誰,或者他是什麼?

●

我和他是生活伴侶,我們各自創作。無庸置疑。但我卻不會去和他競爭,即使我們的創作主題接近。我通常會往更冷僻更深幽的路途探進,他則未必。真正會讓人有比賽的激動,只有在生命之前由時間喊倒數那刻才有的衝動。屆時,沒有什麼相似相異,全都在起跑點做出血淚史的拚命。生命力最後是第一個被見證的。而所謂的作品,只是附屬吧!我不太確定作品的對等性之於創作者,至少我一想到梵谷,我情感上是無法欣賞他的作品,因為生命的巨大陰影,巨大的齒輪傾軋。形式可能未必只有這一種,但生命力卻是只有強弱而已,這已足夠延伸出文明。

而將創作者一生當做一種作品的說法,我在很低限的要求下才會接受。一旦高度要求,我無法說服自己那些作品該掛在如何富麗堂皇的水晶燈閃爍下的室內;或者在一副道貌岸然嚴肅高不可攀的收集屋內,它成為一些難懂艱澀的文章,在彎曲的思維走道裡互道友善。會嗎?我不能接受。我似乎不能客觀,過於偏執,至少我的壓力不是擔懼遭人質疑。從來不是。我比較焦慮在世上的一切。

我看得見自己嗎?那種一致性會是如何被自我證明?而要說牽涉女性主義,某些層面,是的。而某些卻……我挺疲倦。

●

他回工作室拿起畫筆,看起來他似乎在玩玩,那些顏色,線條。他並不需要暖身以備下一個創作,他早有自己的創作習慣,不再只是為了創作。而創作的準備及表現也不只建立在這些看似必要的舉動。有時,他可能是為了更不想創作而作畫,有時生命中的反抗、放逐是必要的。還有什麼是必要的?順從是、默許是、編謊是、背離是、粉碎是、漫遊是、無知是、抵抗是、縱放是,一切的一切,只要活著吐著氣,那就一切都可能是。死亡似乎是經驗不來的。

我在一旁關注地記錄著它,並不以他為主旨,因為我不想通過他來完成某一階段的生命情觀視野,我只是在類似反射作用的筆記裡放了他的一部分。那是一種相遇,交集又疏離。我訓練自己的描述,在降低甚至冷凍情感的溫度至幾乎冷感,只是文字的堆砌、追逐,一察覺一絲一點的光亮,我的筆就急迫。例如,那味道的彌漾,我不是嗅覺記憶的人,我沒有培養那能力的習慣,也根本不太愛戀。我只是走進了味道的路徑,我似乎手抖了一下,手就可以運動。我追趕它的方向、速度、範圍、時代。味道可能具有時代意義,而我飛快地想擁抱那漸逐消退如劇場不可複製的精緻經驗。這時我才悲涼冷漠了起來,表面是無所徵兆,而內在的疾病卻嚴重惡化。

他最讓人無法理解的沉迷及喜樂是哪一部分?不因你一直在鋪陳有關他的故事,而是你怎麼在心中不斷地建構虛描他的存在。

他在冬日的暖陽裡,由經常偌大巨響的廠房鐵門中透露沉靜神祕的引人臉龐,手中一杯冒著熱氣的飲料,還有一口接一口吐出的白霧;他的微笑與情緒在白牙裡傾訴,但一個才高中的女生,直視堅定的眼神驚慌了他,逼他又退回暗陰,那巨大重複並不一定有相同節奏回音的房裡。那內頭的死沉是一股沒有流動的曲調。

他嘴角是張著,咧口而笑,為什麼不,因為他不是那種情緒的人。在我們漸漸熟稔的交談裡,他只是看似愉快地接待我,而愉快是他能做得到的表達,且有他神祕私人的註解。而背後的他是低調的本性,可以拿出來討論卻顯寧靜。

近距離與他相處是一種享受他的方法,另一種呢?就是不製造恐懼的遠遠追逐他。除了人本身自體的恐懼外,當然不要偷窺他,而我卻做了。於是我付了需要相當一輩子的罪愆的代價。果然,我們被迫只能遠遠地知覺那些有他的記憶,不能享受。在他離開後,想起來總像針扎一樣的刺痛,扎得身上發出求心安的嗚咽。

藉著回憶的特質,我可以拿筆寫下每一件事,以不同文字記錄著,豐富著每一件事可能存在的面向。而在寫作的工作裡,應該有許多是值得懷疑的想像吧。而我必須承認並且反省誰需要如此龐大的記錄與被描述?可能有,但不是〈他〉這個主題。

雨下過又停,總會停。說是雨季的最後一仗了。我在穿著寬大的罩衫裡,觀看,嗅聞,甚至聆聽身上的味道,樣子及微動。我搖擺,我身受顫動的美樣。於是芳音如草,我沒笑出來,甚至微笑都沒有,但我整個身體在緩休地上演一齣喜劇。關於時間。

網友回應