事業廢棄物84%再利用危害食安 立委要求積極查核

〔記者謝君臨/台北報導〕橋頭地檢署日前偵破偷埋事業廢棄物遍及南台灣的案子,收押不法集團3首腦;據調查,事業廢棄物高達84%以再利用方式處理,搖身一變成為產品,其中有不明數量「循環」到農地、魚塭,危及食安。時代力量立委陳椒華要求,針對事業廢棄物的流向、數量,相關部門應積極查核,並檢討及加強管理機制與稽查。

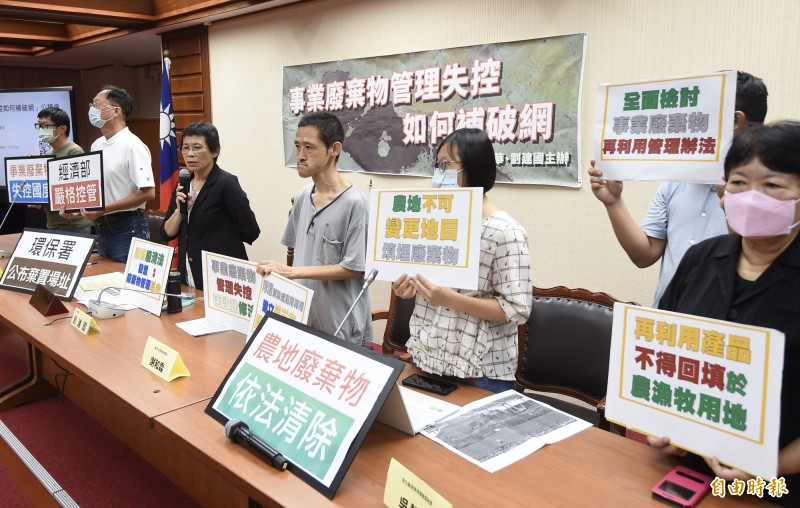

時力立委陳椒華、民進黨立委劉建國今與環保團體聯合召開記者會和公聽會,討論政府應如何補破網,避免我國事業廢棄物管理走向失控懸崖。

據調查,台灣2019年事業廢棄物申報產生量約1984萬公噸(不含剩餘土石方、污染土壤),其中88.5%來自工業。而這些事業廢棄物,有高達84%以再利用方式處理,廢棄物搖身一變成為產品,其中卻有不明數量「循環」到農地與魚塭,日積月累下,一步步蠶食我國乾淨土壤、糧食生產用地,危及食安。

陳椒華痛批,非法棄置事業廢棄物的違法案件層出不窮,廢棄物管理的流向、數量,到底還有多少黑數不在帳上?要求相關部門積極查核交代清楚,並檢討及加強管理機制與稽查。

陳椒華強調,環保署5年來查到869件非法棄置場址,平均每2.1天就有1件,事業廢棄物非法流竄情形嚴重,卻只有8%場址完成清除工作,其餘92%都還堆在原地,後續清理整治作為付之闕如,而這869件非法棄置行為是透過檢、警、環合作的案件,實際上的非法棄置案件應該更多,黑數不知道有多大。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出,非法流竄案件頻傳、非法棄置場址完成清理比例偏低,反映的是各級環保主管機關在事業廢棄物管理經費與機制的不足,須儘速修法補強,否則縣市政府在發現非法棄置場址時,如果遭棄置的屬一般事業廢棄物,又找不到污染行為人,也無法課責地主時,通常即任其棄置風吹雨打。

謝和霖表示,即使這些事業廢棄物找得到人負起清理責任,一開始也只能限期清理,屆期不清理時,才能扣押其財產並代為清理,但此時清理責任人早已脫產,於是經費窘迫的地方環保局也無力代為清理。

謝和霖說,事業廢棄物非法流竄嚴重,為何不能比照資源回收,建立「辦好事、再拿錢」的機制,同時讓其接受第三方稽核認證的機制?畢竟,這些非法棄置案件常以營建廢棄物或剩餘土石方為掩體,混入污泥或其他類土石砂泥廢棄物,對環境影響極大。