您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說.長篇精摘】 敵人的櫻花 - 上

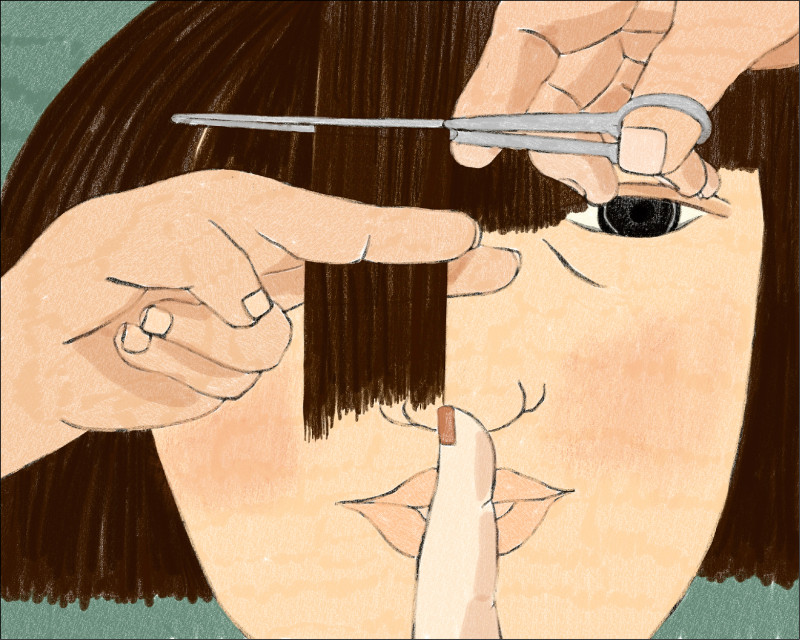

圖◎阿力金吉兒

圖◎阿力金吉兒

編輯室報告:

近年復出、接連兩冊短篇集,向讀者展現敘事魅力與小說美學的王定國(1955-),再有新作《敵人的櫻花》,以長篇體裁、多線敘述,羅織一則「失妻記」。「當一個人的愛被挾持、理想被熔燬、未來被剝奪」──敵人可能是浮華社會,也可能是難測的運命。今、明兩天,刊出精摘片段。

★★★

◎王定國 圖◎阿力金吉兒

白琇小姐,事情的源頭大約就是這麼微小,若要把它歸類為愛情的變故,應該也是普通小人物才會放在心裡的愛情。一切事物的變遷如此巨大,竟然只因為秋子買了一個水壺回家。

我們高高興興抱著那個小水壺回家後,當晚果真泡起茶來,蘋果綠的細壺口,像噘起小嘴看著我們喝茶,我們根本不知道它除了噴出水煙,原來已經暗暗啟動了人生某段開關。白琇小姐妳就稱它為命運吧,很多人碰到這種難解的巨變都是這麼定義的。然而對我來說,還有什麼是不能理解的,說穿了就是因為一個水壺罷了。

我忍不住想要告訴妳的,那個水壺附贈的摸彩券抽中了單眼相機。

開獎那天並沒有任何預感,純粹只是個非常普通的星期假日,秋子想要慶祝馬達老闆對我的器重,我們在一家原味小館享受著美好的午餐。

「好奇怪,我們是在慶祝嗎?吃完飯,你是要離開我的呀。」

我的憂心其實也沒有說出來。秋子偶爾還會想起地震,有時一點雜音也會引來幻聽,更別說以後每天清晨直到夜晚,她的生活都要獨自摸索,這些心事雖然沒有掛在她臉上,但說話的聲調已經沒有那種雀躍般的尾音。

飯後我們經過那家百貨公司時,門口的小廣場集結著歡呼聲,人潮甚至溢到了行道樹下的花圃,擴音器正在喧嚷著中彩者的編號。就在那一瞬間,原本不帶任何意義的那個瞬間,秋子的名字突然被那支麥克風叫了出來。她緊抓住我的手不敢相信,直到廣播又確認了一次,她才往前擠進人圈,麥克風這時彷彿也找到她了,更加熱烈地狂叫著那個高檔的獎項。

秋子轉身望著我,然後在那些人群中跳了起來。

多麼詭異,白琇小姐,一個悲劇竟然是從喜悅中醞釀出來的。就因為買了水壺,然後有了這台相機,半年後我們突然踏上了去你們羅家的途中。

1

台北縣境,初春的晴空下,新店溪沿著山巒下的峽谷湍流旅行。

馬達家族二十年前持有的祖產地,坐望三個不同面向的山谷,東邊對著潺潺流水,往南直通懸崖下的谷地,轉個彎就看到了密密麻麻的大台北。土地開發許可通過後,這片土地算是擁有了難以想像的雛形:學校,市場,停車場,滯洪池,兒童公園,公共社區中心,還不包括計畫中的溫泉和一條商店街。

施工便道四處可以穿通,六台黃色挖土機遍布在低坡、高坎上,每天一貫的動作就是挖方與填土,偶爾剷起地底下一塊嶙峋大石,便又是一陣黃沙揚起,在轟隆隆巨響中漫向看不見的天際。

臨時會館搭在視野絕佳的一塊觀景岩磐上,樓下充當工務指揮所,二樓配置辦公區和一間簡報室。第二代的馬達家族攜著家眷到齊後,樓上的窗戶滿滿地溢出人影,出簷的平台上滾跳著孩子們追逐嬉戲的笑鬧聲。

我戴著夏天的帽子,來回穿梭在掛網修築中的邊坡,春天的矮灌木又青又翠,一叢叢的山芙蓉、野鴨椿植滿了坡坎,沿路的洩水坡道旁已經開著紅白交映的杜鵑花。遠處正在進行台灣櫸木的全樹冠移植,吊車緩緩升空,高高懸起的鋼索稍稍震晃幾下,那些老樹便應聲抖下了落葉後的殘枝。

機具調度的聲響偶爾剛好停歇下來時,我才聽得見樓上拍桌咆哮的聲浪從窗口傳來。那些嬉戲的孩子被叫進去了,馬達家族有人關上了窗戶,那火爆的聲音便像一群人掩著嘴巴說話,所有的憤怒悶在裡面,直到吊車再度緩緩升空,挖土機砍起了另一坡的土塊,樓上那些聲音才被淹沒下來。

馬達第二代有八個兄弟,除了兩個醫生、一個科技業者,其他大都各自掌理過去以來的傳統本業。我的直屬老闆算是最年輕的輩分,大概因為來自三房的出身較為卑微,掌握集團裡的建築部門自然令人睡夢不安,難免在這龐大的開發案上處處成為眾家質詢的箭靶。

有一派人懷疑老八的能力,主張三十公頃的土地不如整批轉賣。

另有一派不忍祖產轉手他人,建議尋求上市的知名建商合作開發。

家族會議結束後,我的馬達老闆鐵青著臉走出來,他的身形高大黝黑,那張臉比實際年齡老樣,在八兄弟中像個命運多舛的敗將。他走上陡坡對著空谷撒了一泡尿,等著兄長們的車子陸續開走後,這才點起香菸深吸到肺裡,連著一股怨氣大口噴了出來。

他問我準備好了嗎,我說準備好了,球鞋已經換上了皮鞋。

司機開來了一部高輪的休旅車,我跟著他坐進了後廂,拖出椅子下的帆布袋讓他再瞧一眼,那些刺眼的東西都還乖乖躺在裡面,一張都沒少。馬達老闆幹這種事也許早就麻木了,對我來說卻是第一次,錢雖然那麼可愛,但太多錢放在一起反而讓我緊張,本來它是一切事物的通行證,這時候卻像一堆違禁品見不得光。

車子開到新店市區一間茶棧時,對方還沒來。我們分開兩桌,連各自點選的飲料都不同,我負責把帆布袋擠在自己的腳下,小口喝著滾燙的薑母茶,隨時注意著窗外的動靜,只要對方進來談妥了事情,馬達老闆會給我一個眼色,這時我就要跟著對方走出去,把整個袋子放進對方的行李箱。

那個人遲未出現的空檔,他望著空蕩蕩的門口,再也忍不住沉默,突然像個間諜用他寬厚的背部對我說:「他們光吵著要賣土地落袋為安,幹他娘,有想到我每天冒著風險幹這種事嗎?」

我還沒習慣說話時不看對方的臉,只好默默地又喝一口薑母茶。

「現在你總算明白了吧,我為什麼找你來台北?」

「真,誠。」我含著薑母茶告訴他。

十多分鐘後,那個人終於現身了,我盡量不看對方長相,只知道來人穿著風衣,像一片黑影竄了進來。真誠。我甚至特別仔細聽著店裡的江蕙唱歌,不希望他們一絲絲的竊竊私語飄進耳裡。江蕙唱完後,我開始想著秋子正在兒童公園曬太陽的樣子,或者她正在講電話,到處問朋友如何使用那一台忽然抽中了的單眼相機。

後來我總算把今天的任務完成了。我只聽說山坡地的水保出了問題,山陰面的擋土牆有些瑕疵,環境影響評估還在進行,雜項執照的取得還要拖上一段時間。其他的事我不想知道,譬如送錢,送給誰,哪一個關卡可以用錢打通,我不希望只是為了做這種事才來到台北。

但這時候的馬達老闆似乎樂壞了,顯然對方已經給了他滿意的答案。聯繫了兩通電話後,車子來到一家小型飯店門口,他把司機支開,帶著我搭電梯上樓。樓上的甬道旁有個小客廳,直接對著窗外正在降臨的黃昏,一個人都沒有,茶几上兩盞枱燈亮著分不出白天或夜晚的光。

「放輕鬆,我叫幾個來讓你選。」

我還沒聽懂他的意思,一個中年婦人已經走過來,後面跟著一排長長的大腿,每隻腿裸著白白的膝蓋,再溜上去簡直就是夢一樣的幻影,我的眼睛只好停在紅色地毯上,看著那幾隻紅紅白白的鞋子發呆。

婦人忙著和他搭訕,兩人熟稔得好似左右鄰居,她忽然湊上來咬耳朵,說完後哎呀一聲推開了他的肩膀。於是我的馬達老闆這時站起來了,他跨身摟住其中一個柳腰就往電梯走,回頭說:這幾個都不錯,你今天來對了。

後來我逃到樓下的大廳等他。我的心跳有點紊亂,可能是她們長得太過美豔,或只是因為我不曾這樣,急著想要適應的念頭大過了心裡的驚慌。但也可能是因為覺得這輩子不會做這種事,所以有點……有點不捨吧,我不明白這是什麼想法,但光是這樣就很刺激了。

我正在玩味著剛才那樣的夢幻時,沒想到那翹屁股的柳腰已經下樓了,她走到門口猶豫幾秒,突然朝我的沙發這邊走來,一屁股坐下,拿出袋子裡的東西塞進嘴裡。我瞧著電梯那邊的動靜,很訝異她突然坐在我旁邊,她把那包東西遞給我,「牛肉乾啦,我知道你在這裡等他,要不要吃幾塊,這樣才不會無聊。」

「他為什麼沒有和妳一起下來?」

「我不能說客人的壞話。」

「那……妳也要等他嗎?」

「為什麼要等?做太快了啦,我只好下來這裡等車。」

她的牛肉乾很辣,辣到了眼角,我嚼了兩下只好含在嘴裡。

2

秋子習慣把睡衣擱在伸手可及的床頭,方便自己隨時撩起一角掩在胸前,寧可褪盡她的一絲半縷,也不輕易露出左邊乳側的傷疤。如何想像一個女人成了妻子還這般堅持自身的潔淨,光看這微小的舉動大約就能明白。何況那個疤痕其實很小,不超過半個掌心,只是肌膚表層略有微凸的皺面,不像一般的胎記平整無缺。

不過就是心靈上的一塊縐褶罷了,每次看她這樣,就又想起這是她的愚蠢呢,或是因為愛我太深。於是抱著她的時候,總有著連她的傷痕也要緊緊抱住的想法,一直到她唔著悶聲喘不過氣來為止。對我而言,她的肉體並不只是女性的附屬,簡直就是我所對待的自己,兩者早就疊合為一,彼此不該還分彼此,中間已然沒有隱密的空間。

這種感覺也許她不能體會,或者她雖然知道,卻不願面對不完整的自己,才一直用她自認還算美好的部位和我交歡。

第一次從台北返家,那天晚上被她當成了初夜那樣地矜持著,果然那件睡衣更不能離身,加上房裡只亮著一盞暗暗的小燈,使得那小小的舊創更像一隻寂寞的眼睛被她蒙了起來。

但在偶然間,我還是看得見它的若有似無,無論她如何掩飾,總有翻身滾動的瞬間,那隻眼睛難免就會從睡衣下襬掙脫出來,帶著它多年來的憂愁,寂寞地對著我睜開。我尊重她卻又想要偷偷地看它,行進中便有著一心兩意的惆悵,一半對著秋子纏綿,一半對著它幽幽思念,宛如兩個秋子和我一起同歡,一個悄悄看著我,一個把我緊緊抱在懷中。

宛如痙攣起來的秋子,眼底飄著恍惚的霧白,再怎樣的矜持也有肉身迷離的時刻啊,當然就沒有什麼是她掩藏得住的了。薄細的衣縷下,久旱的小良田,多麼難得的春夜裡的秋子,她一直想要翻身起來把我馴服,卻被我不知何來的蠻勁完全覆蓋了。

半夜裡我們還起來泡茶,她細訴著七天以來的種種不安,除了上午可去的花店,午後她做了什麼,黃昏她做了什麼,漫長的夜晚她卻又什麼都不做地看著電視出神,假裝我在旁邊,直到終於在椅子裡慢慢睡著,半夜醒來後才回到房間等著天亮。

「那你呢,山上一定很好玩。」

「我看到竹子就想到妳說的孟宗筍,小心翻開葉子,仔細看著泥土上的紋路,說什麼筍子會在土壤裡面呼吸,我都聽不到,聽到的都是自己的。」

「笨蛋,我家那邊才有孟宗筍。」

「我看到很多尖尖的冒出頭,不知道那是筍子還是竹子。」

她又抬著手橫在臉上笑著了。除了竹子,還問起了山上碰到的新鮮事。

說到竹子她就笑了,整座山如何說得完。我把山坡地開發的繁瑣事務跳過不談,說的都是生氣蓬勃的綠化植栽,十年後那裡的楓樹就會伸展成林,滿山的杜鵑不分季節開花,而茄苳林很快就會掩蓋所有的山徑,走在夏天的樹下完全曬不到空中的烈陽。

「我睡在臨時會所裡面,前幾天又聽到他們為錢吵架。」

「原來他們也有煩惱。」

「還好啦,窮人還要吵架那才倒楣。」

「嗯,後來呢,他吵贏了嗎?」

後來,後來我說馬達老闆以前打過青棒,就算每次都是落後的一比七,但是要他徹底服輸也很難。至於後來的後來,就不能說了,一個女人坐在我旁邊,請我吃著黃昏的牛肉乾……

「換我說了。」她說。

「妳最好說到天亮,我可以在車上睡到台北。」

於是秋子彷彿開啟了那台相機的入門之旅。她問過幾個玩過相機的人,也買了一本攝影指南,後來朋友建議她聽課比較快,昨天已經上過第一堂。

「而且是免費教學,每個星期一次。」

她去把相機捧出來,呵護著孩子般,還跟它說起話來。

「妳拍出作品了嗎?」

「還沒啦,我不敢,第一張會很醜。不過上課的時候我舉手了,我問說像我這種初學者,先拍人物還是風景啊。可惡,大家都在看我。」

「不看妳才怪。」

「你知道嗎,老師沒有回答,他也一直看著我。我真的很笨嗎?以前我端盤子的時候,明明為客人說菜,他們偏偏就是歪著臉,看我露出牙齒才高興。」

「生手都會緊張,妳慢慢來,反正都有第一次。」

「啊,老師說的跟你一樣,要我學會慢慢走路,才拍得出好作品。說得是沒錯啦,好像很有哲學味,可是也有坐火車拍照的呀。慢慢走……嗯,我的缺點你都沒說,我是不是要改,走路要慢,說話也要慢……」

「妳看過麻雀突然慢半拍,飛得像老鷹嗎?」

可惡……她聳聳肩,白了我一眼,卻把自己的臉逗紅了。

一個月後,她參加了一趟攝影小旅行。海濱濕地,小鎮古宅,還有老師家聽說獨一無二的大櫻花。一群學員擠在櫻花盛開的照片裡,秋子穿得單薄,這天應該很冷,她瑟縮在第二排的中間,看起來是那麼寒酸的孤單。

看完照片後,我說我們去買幾件衣服吧。

她說冬衣都要收起來了,天氣一點都不冷。

「你怎麼都沒反應,不想看看我的處女作嗎?」

「哇,沒想到妳真的出手了,上次還說怕醜。」

她一定很想知道我的評價,主動去把藏在抽屜的照片拿來了。我第一次看到的櫻花畢竟是屬於秋子的,自然充滿著驚喜,看得非常仔細,應該是吉野櫻的稀有品種,花瓣粉紅,花心暈著紅胭脂,像一樹櫻又像一樹桃。

但是,坦白說,照片裡的櫻花未免開得太過肥腫,顯然秋子當時局促在人家的圍牆內,距離太近反而拍不到蒼勁的分枝,以致那些枝椏伸出了牆頭,明顯地消失在小小的邊界中。(待續)

網友回應