您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【閱讀小說】 有時需要曬月亮

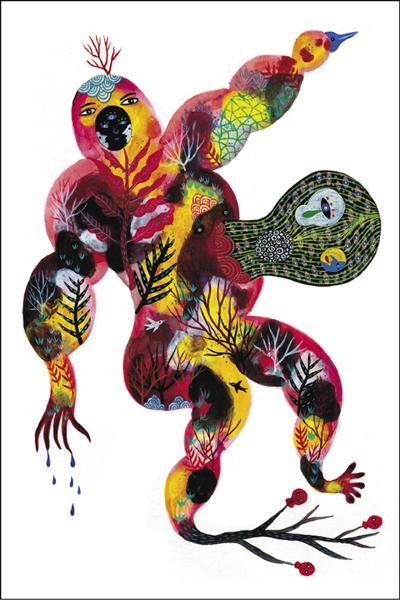

圖◎阿力金吉兒

圖◎阿力金吉兒

◎張耀仁 圖◎阿力金吉兒

一、熹微,或者霓虹

照例是雀榕篩落的光,照例是那座明明滅滅的鐘塔──冰綠轉著圈圈,銀亮碎灑一地──碎灑於手上那些彈珠,珠色分明,紅黃藍白交融,發瑩澈的光。再平常不過的日光。再平常不過一寸寸低下去斜下去的夕照,如夜裡靜靜斜躺的月光,有時青翠有時熒紅,那樣重新理解光的幻化,理解做夢原來也有不同的顏色。

我們需要曬太陽。

我們也需要曬月亮。

我們需要很多很多的愛,並且需要發現──發現日常那些被忽略的細節,發現自己──並非我們過於敏感,而是總有聲音細細地鑽進耳底,細細地察覺那些更瑣碎的表情,然而對於大多數人而言,我們所感知的那些無非再平常不過的事,也就是活著,活得更理直氣壯。

為什麼這麼不快樂?為什麼外面的世界看起來「好正常」?

「可是,你看起來明明就像個正常人啊。」他訕訕地,抓起我的病歷手環:「7月17……我怎麼記得你是獅子座的?」他歎口氣:「難怪啊。」陽光翩墜,好細緻的鐵窗切開了藍天白雲,宛若條理分明的生活,總有人愉快地工作、愛、大笑,而我們被排除在外,卡在現實與自我之間,卡在,無論如何說也說不清、不好解釋以及多說無益的糾結上。

「有什麼」困住了我們。我聽見有人這麼沮喪著。再三聆聽林志炫〈說不出的告別〉,但什麼都已離去,一如言說的同時,語彙旋即做出了區隔:你。你們。你們為什麼要想這麼多?你們為什麼不能好好活著?為什麼活得這麼痛苦?你們。你。我看望他,最最靠近的這個人,亟欲安慰我、理解我,卻愈發突顯年歲的不合時宜。所謂時移日往啊,從前的年輕之於我們如此陌生彷彿一場生命的宿疾,這是以暴烈手段自殺的小說家的句子我知道,但我們是否能在取消幸福的同時依然存活下去?一面聽歌一面回想還很年輕的他,在那株鳳凰樹下,南方的燥熱的夜底,似有若無的吻與不知所措。

然後,就是現在了。

「為什麼你就不能快樂點?」「為什麼別人壓力這麼大也沒有變成這樣?」「為什麼是你?」他似乎很苦惱,一直以來他就是為了此事而苦惱,也就是純粹的苦惱而已。事實上,我也很苦惱,因為我知道,面對生活我一點也不偷懶、我積極做好分內的每一件工作,卻有說不上來的力量牽引著我,使我對這個世界感到絕望。「真是不如走了好了。」坐在對面的阿姨輕輕地說。然而,這裡的每個人其實都忌諱談論生死,都擔心自己會拖累了誰,很努力地活著,卻還是忍不住發出這類低低的感慨──

死亡經常不由自主地侵擾著我們。

我們住在「非急性病房」裡,每個人都有自主能力,不若「急性病房」是針對藥癮、毒癮、無自主能力的精神性分裂患者,我們的外表與正常人無異,內心卻被牢牢禁錮,「像活在小小的房間那樣。」老奶奶感歎著:「好像住到哪裡都一樣,心裡打結啊。」那又為什麼要住院呢?他還是訕訕的,不怎麼耐煩的神氣。那一刻,我感到巨大的挫敗:沒有朋友,也害怕人群,我幾乎是被日常遺棄的影子。

二、那些正常的外表底下

「你看你,為什麼要這麼想呢?」他說:「住院對你究竟有什麼幫助?究竟有沒有幫助?」你你你你你。我帶著他不斷強調的「你」、「你們」行經一樓大廳,目睹急性病房的患者準備回房:流口水、重複同樣的動作、傻笑,或者有人走路一定要轉彎九十度……「你有沒有覺得自己很幸福?起碼我們可以決定前進或後退的方式。」老奶奶說,臉龐掠過不屬於那個年紀的不馴,她進來這裡的原因是:丈夫早期對她施暴,後來又娶了細姨……

所以,我們幸福嗎?會不會活得更辛苦些?畢竟外人能夠理解「急性病房」的潰敗,而我們卻如斯端正恭謹,活得像每分每秒必然行走的鐘錶──我目送他遠離的身影,心底冷不防浮現這樣的念頭:他不會再來了。誰願意面對無從理解的憂鬱呢?誰願意終日遇見悲傷、聆聽失落?鼠灰冰冷。這是我目前感知的世界,儘管療養院裡的鐘塔閃閃發光,但我的內心卻籠罩著無比沉重的黑暗──熹微可能到來嗎?雨後的虹霓將會降臨嗎?

有一片刻,我又想砸碎玻璃,或者把手捶到流血。

「為什麼要傷害自己?」醫生問。我答不上來,把玻璃打破有一種靜謐感,「你覺得溫暖?」醫生又問。我捂住耳朵,走下山,沿途盯著過於明亮的太陽透過樹梢篩落下來,四周是清脆的笑、一字排開耷拉著眼聆聽廣播的老人、鳥鳴般興奮交談的外籍看護──我不由加快腳步,把這一段下坡當做耐力運動,說服自己慢慢走、一切都會克服過去,就連這樣再簡單不過的動作,竟必須經過反覆的心理調適,因為時光何其悠緩:如慢動作鏡頭一格一格之解析;因為空間何其柔軟:如黏土之任憑捏塑,如封閉的寶特瓶被壓扁……我試著深呼吸,抬起頭,光很輕,沙沙摩娑著午后寧靜的眠夢;光也很重,層層迫近這個春日不知所措的情緒,腳尖踮起又放下,張開雙手保持平衡,走,走去哪?又該怎麼走?如果中途掉下來該怎麼辦?

「怎麼辦?汝啊,貓仔爬上樹!」母親推推老花眼鏡,顫抖地黏貼一顆顆水晶,閃亮亮的心形有著閃亮亮的紅豔,非常適合3C產品的情調。

我撇過頭,想起下午的團體治療,在醫師以及護理師的引導下,透過分享讓每一位病友了解彼此的困擾,一起腦力激盪如果發生在現實人際中,該如何對應?我們彼此打氣、彼此鼓勵,從來不批判對方的憂鬱和煩惱,「我們是彼此的鏡子。」村上春樹在《挪威的森林》裡這麼寫著。

「那你呢?你為什麼進來?」冷不防,有聲音闖入渡邊與直子的世界。

是啊,這裡的每個人都很有目標想要出院,「如何讓自己變好」,這大概是所有人的共通目標。那我呢?我站在鐘塔下方,看望那光忽明忽滅,我能夠好起來嗎?我將不再感到呼吸急促嗎?月光灑落下來,我突然想起,我忘了填外出單了,所以,明天我不能自由活動,也禁止有人來訪。

然而,誰將前來拯救我?我們。

三、還需要準備什麼?

早上7點半吃早餐,9點吃藥,10點上課,下午1點半再上課到3點半,9點就寢──其餘都是自由時間──日復一日,那些輕輕搖曳的雀榕以及沉默的午后,它們漸漸變成另一種影像:白綠相間的百憂解(Prozac)。淡黃的樂平片(Dupin)。肉色的美舒鬱錠(Mesyrel)。紅橘的思樂康(Seroquel)。圓扁的戀多眠(Lendormin)。長條形的史蒂諾斯(Stilnox)……似乎在這裡,事事物物都有了藥劑的衡量,儘管那不是唯一的倚賴,卻是我們生活中極為重要的一部分。

偶爾,我會想起班上那幾個孩子,揣想他們明澈圓潤的臉龐,會不會將來的哪一天哪一刻,唰地煞白,像被倏然抽換的魂靈那樣,變成「另外一個人」?變成「憂鬱的自己」?一如此時此刻住在家裡的姊姊,當她大二從街上被警方送回家裡時,沒有人願意相信:品學兼優的她,怎麼會變成遊魂似的角色?

「為什麼你就是不願放過自己呢?」他說。

流蕩的光影投在天花板上,藍的、綠的、白的──卅八歲的當下,仍舊對愛擁有渴望,渴望粉紅色的幸福,粉紅色的溫暖──昨日從海濱帶回來的鹹澀混雜著啤酒一口喝下,一夜的渾沌與胡鬧,最終醉倒在彼此的眼淚中,而他不斷說著:「對不起對不起對不起……」十六歲的另一個男孩和眼前的他重疊在一起,說:「我們不適合。」一聽就是謊話,卻還是被他童騃的眼神給說服:我們不是不愛,只是沒辦法在一起。然而,十六歲的不經意的遺棄,竟成了日後無可挽救的風暴:失眠,哭泣,不知所措──初始,以為是過渡的情緒,以為將獲得救贖,然而畫一的升學生活無從找到宣洩的出口,更何況是無從張揚的同性情愛?悲傷遂逐漸成為定時定量的習慣,從幽微到巨大、從間隔幾個月到幾週,最終如影隨形、如踮起腳尖在屋內行走的同時,整座大樓出現無以名狀的傾斜,而各式各樣的聲音侵擾著,像密封得不夠緊實的寶特瓶──真的是我太閒的緣故嗎?太少運動?或者,沖煞了鬼神?

我張著嘴,無法發聲,一如十七歲那年,當他轉身離去時,我忍不住全身抽搐、呼吸困難。

病友覺得不可思議,因為一般的程序是先急診後住院,而我什麼也沒準備就被送了進來。

但我們還需要準備什麼呢?

醫生說:「讓我們再試試另一種藥好不好?」

護士說:「放輕鬆,一切都會沒事的。」

母親說:「汝不要再給我裝病!」

他說:「我並不愛你。」

我開始跑了起來,在這個春日的早晨裡拚命跑著,任憑汗水往後掉,任憑那些壓抑遺落在凌擾的暗影裡──我試著不去在意亮晃晃的陽光、孩童的尖叫、那些外籍看護交談時偶爾流露的哀傷──但我終究無從忘懷:為什麼幸福如斯不可得?為什麼快樂總是這麼短暫?昨天下午的諮商主題是「選擇」,各自選擇三個優點、三個缺點,缺點很快就說出來了,但優點卻令我思索終日。我有什麼優點?如果有,為什麼我總是被遺棄的那一個?如果沒有,我又憑什麼感到悲傷?我愈發困惑起來,卻聽見隱隱約約的聲音,似乎是誰從身後圈住了我,像母親安慰孩子那樣溫柔地說:「乖,別怕,你很好,你真的很棒的。」所以,是我不夠了解自己嗎?還是那些殘酷的言語禁錮了我?如果可以的話,也許我該學習《挪威的森林》裡的女主角直子,把一切準備妥當,並且死去──但我並不是為了自殺而來啊,我和其他病友一樣,多麼希望明天醒來,能夠忘掉這場憂鬱,忘掉那些不斷往心裡去的追問──

「噓,別怕,我們都在你身旁。」她說。他說。

雖然我知道,這樣的人並不存在,但我多麼希望那就是母親。或者十七歲的他。

我一面往發光的鐘塔走去,一面思索著「住院」的意義,這樣的病歷紀錄,學校能接受嗎?打電話給人事室,當我說出症狀時,承辦人員支支吾吾:「團體保險好像沒有給付這一項耶……」果然,我,我們還是卡在現實與自己之間,這樣的疾病未必受歧視,卻也不一定被接受。於是,當我撫摸著鐘塔的磚牆時,我突然有些懂得:誰都有悲傷的時刻,只是我們的悲傷比較長而已;誰也都有困惑的當下,只是我們更習於面對慘黯的那一面……我仰望著那銀亮的鐘塔,手裡緊握著那些他當年送給我的彈珠,當我重返校園時,我想,也許該把它們分享給孩子,告訴他們:光也有許許多多的顏色,有時冰藍有時澄黃,有時流長有時蜚短,而彈珠也有許許多多的玩法,偶爾撞擊、偶爾變成鬼,一如他們之間多麼不同、多麼明澈光潔,一如一個人未必了解另外一個人。

一個人,總需要照見熹微與霓虹,或者曬太陽以及曬月亮。●

網友回應