您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】川貝母/【閱讀小說】3之1 - 跳舞之神

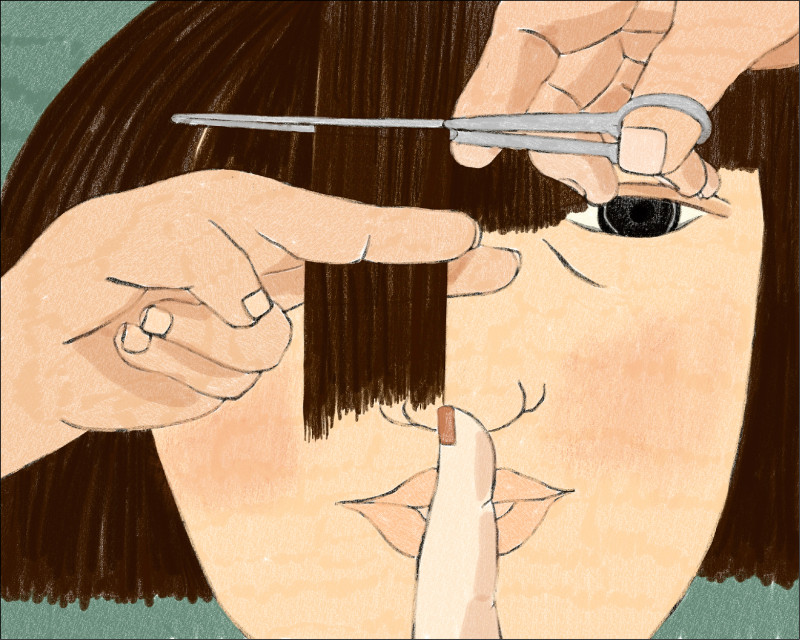

圖◎郭鑒予

圖◎郭鑒予

◎川貝母 圖◎郭鑒予

「或者說,每個人都有自己解憂的方法。」

郝姨在餐桌上去除豌豆筴的豆蒂時對著我說,空氣中彌漫著植物傷口的味道。「窩在二輪戲院看一整天的電影,沉入游泳池的底部,塗上滿滿巧克力醬的吐司,殺死一個蟻穴,把兩年沒用到的東西全部丟棄,或者拚命運動到力竭無法再走一步的狀態。只要是能忘記煩惱的事,就能夠從中得到能量,暫時形成一個穩固的核心,使自己的心不再受到動搖。」

「我當然也會難過,有段時間我害怕睡眠,只要一躺下許多事情就浮了上來,像走入廢墟一樣,隨便挪動身體就可能揚起沉積已久的灰塵,拾起掉落在四處的木板,裡面覆蓋的都是鮮明的記憶。深夜的腦中出現一個穿灰色袍子的放映師,在漆黑的教室裡按著幻燈片,播放著許多努力想遺忘的事,一幕一幕輪轉著不同時期清晰的影像。大聲地要求放映師不要再放了,但聲音卻無法傳達到他那裡,持續使用他的食指按著按鈕,教室裡迴盪著換片的啪搭聲,不停地輪播著。啪搭、啪搭,成了夜裡的魔鬼之聲。睡眠成為我的恐懼。每次看著即將進入深夜時間的指針,就好想趕快跳過黑夜直接到達黎明。白天的自己較勇敢,如陽光畫破雨日的烏雲,在漆黑的雨雲之中射下一道光芒。起先集中在一小塊草地,光隨著風逐漸擴散,漸漸地四周明亮了起來,露出了湛藍的天空。心中覺得疑惑,為何昨晚那麼害怕這些回憶?那是可以輕易消除的事,對白天的自己不會造成威脅。但只要夜幕再次降臨,穿灰袍的放映師又出現了,不知為何自己又開始慌張了起來,放不完的影像、不會停止的啪搭聲,我繼續害怕著黑夜,無數細小的螞蟻正在啃食自己。」

豆蒂捻好了,晚餐準備煮香菇炒碗豆莢。母親託我把多的一袋碗豆莢拿來給郝姨,我留下來幫忙準備食材,順便一起吃晚飯。碗豆莢去蒂,香菇洗淨切條狀,蒜頭切片,紅蘿蔔去皮後可切成任意的形狀。郝姨特地刻了三個人形,分別代表郝姨、她兒子與我,說要擺在最上面當裝飾。蒜片爆香後依序放入食材大火快炒,簡單調味就可以上桌了。樸樸實實的家常菜。

我感到驚訝,突然不知道說什麼,因為郝姨從未說過這樣的話。郝姨年輕時懷了工廠經理的孩子,但生下來後才發現是肢體殘缺,夫家反悔似地棄之不顧,郝姨便帶著孩子回到家鄉,獨自將他扶養長大。

我只能繼續側耳傾聽,把凌亂的流理台整理乾淨,撿起堵塞在排水口細小瑣碎的廚餘,把剩餘的食材包好放入冰箱。打開冰箱的時候我停了一會,冷冷的空氣扇進我的臉頰,冰箱裡黃橘色燈泡的光照耀著儲存在裡頭的各種食材。光斜斜的,感覺像是冰箱的黎明。打開是一天的開始,關起門的時候就成了黃昏,接著成了寒冷的永夜。這樣的意象,我好像明白了什麼,我必須接著問下去,否則往後也許就沒機會了。

「郝姨解憂的方法是什麼呢?」關起冰箱的門之後我轉頭問。

郝姨停了一會,眼睛看向某種很遠的地方,好像看見那裡有一個亮亮的東西,眼睛正在努力辨別的樣子。而我明白,那是祕密即將吐露出來的神情。走在漆黑漫長的祕密穴道不知道幾年了,突然感知出口就在遠方,祕密正衝刺般地奔向外界,以無法阻撓的速度。

「明天傍晚五點,我們約在南夜大舞廳。」

郝姨淡淡地說,眼睛的光芒消失,躁動的廚房恢復平靜,只剩下我身體裡的血液正急速流竄著。郝姨的兒子放學回來,背包沒放就直接來到廚房,說好餓喔等不及想吃了。餐桌上還有滷焢肉、白菜炒木耳、排骨湯和一盤煎蛋。兒子聊著學校即將舉辦運動會的話題,他將加入班級拔河的對抗賽。雖然他左手的中指、無名指與小指像蠟燭熔化般地萎縮著,但兒子說他會緊緊把繩子夾在腋下,不讓繩子從身體離開。

運動會熱鬧的氣息布滿廚房,彷彿剛剛的事從未發生。

●

「南夜」的出入口分別都用鐵皮圍繞起來了,少年們在上面用噴漆畫了許多意義不明的符號。這些符號是給誰看的,吸引了誰的注意,是何種溝通訊息,都不得而知。郝姨帶我走到側邊一個也是用鐵皮搭成的小門前,從外觀看似乎從裡面鎖住。郝姨從側背包拿出一個帶點鏽蝕的黃色鐵製盒子,大小像是某種粉餅盒,上面有繁複的雛菊雕花。打開之後,從裡頭取出一個銀製的爬行動物,仔細看原來是一隻壁虎。郝姨含住彎曲的尾巴末端,吹出宏亮的壁虎叫聲。

「啾──啾──啾、啾、啾、啾。」

聲音由大到小遞減,像顆彈跳的球一樣,扎實地畫破了寧靜的空氣。我想街上的人應該聽見了吧?然而轉頭望向街口,並沒有人注意這裡。據說只有大安溪以南的壁虎會發出叫聲,因為氣候的關係造成不同品種的族群分布。郝姨吹奏的是南部壁虎的聲音,小時候在南部外婆家,時常在半夜聽見這樣的聲音。被吵醒的時候迷迷糊糊地走去上廁所,偌大的透天厝二樓一片漆黑,只有神明廳亮著紅燈,像深陷在紅色的迷霧之中,靜止的家具彷彿都在顫動。

靜待一會,從屋子裡也傳來壁虎的叫聲,感覺像是在回應我們,郝姨再次吹奏後,鐵製小門發出金屬鎖鍊的聲響,一名老人打開縫隙露出他的側身,上下打量著我們,並把視線停留在我身上,讓我瞬間緊張而熱了起來。老人身形消瘦,皮膚白皙,像是那種許久沒曬過陽光的人,連嘴唇也幾乎和周圍的皮膚同色。老人的臉頰並沒有太多的皺紋,皺紋都落在該出現的地方,適可而止,不雜亂,而沒有紋路的地方則細緻光滑,甚至比許多年輕人還乾淨的感覺。身上的芭蕉葉印花襯衫整齊地紮好埋進黑色西裝褲裡,與臉上的肌膚一樣沒有多餘的褶線。老人身上找不到可以挑剔或某種缺陷的地方,像維持某種不墜氣質的老同志,總是將自己最好的一面呈現出來,即便獨處時也一樣。

「他是我朋友的兒子,從小看到大,是值得信任的人。」郝姨對著門縫裡的老人說,「我想舉薦他加入舞會。」老人沒什麼表情,只說了句明白了,隨即扳開鐵門讓我們進去。

走進南夜,雖然是廢墟的狀態,但仍然保留了許多當時前衛的設計,幾何形的地板連續圖案與吊掛在牆上的抽象鐵製雕塑品成為有趣的呼應。往二樓的樓梯看,扶手是鐵製的植物雕刻,像是分離派慣用的植物曲線。雖然有些地方經過幾次的易手重新裝潢成不同的樣子,讓整體空間的調和出現了斷層,但仍可以感受得出來最初的南夜大舞廳對未來充滿想像的野心。

「這棟建築是王水河先生設計的,他是台中著名的廣告人,獨創的字體被稱為『水河體』,出現在當時不少店家招牌上。除了字體,也經手店家的整體設計,南夜可以說是集合王水河先生所有能量的作品吧,整棟建築都是他一手包辦。攀附在外牆的星星、頂樓上的跳舞巨人以及室內的雕塑裝飾都是他親自設計的傑作。走在你前面的是舞會的發起人,我們都叫他善蟲先生,也就是台語的『壁虎』的意思。」郝姨見到我疑惑的表情,接著又說:「你之後就會知道詳細原因。他是王水河先生當年廣告社學徒之一,那時候他也參與了南夜建築的施作。南夜對他有特別的意義,他是停留在歷史上的人,唯一還在等待南夜復甦的男人。」

「南夜大舞廳會重新開張嗎?」我問。

「並不會,因為產權在別人手上,南夜大舞廳會變成什麼樣子我們無法干涉。所謂的復甦並不是指表象的恢復營業,而是找回那股精神,往日美好跳舞年代的精神。」郝姨說。

走在往二樓的樓梯上,傍晚的日光漸弱,善蟲先生打開手電筒照明著階梯。看著前方的善蟲先生,想著他的褲子裡藏有尾巴嗎?他白淨的皮膚的確跟壁虎有點相似,仔細觀察他的動作,也有爬蟲動物的那種靜態自若,沒有瑣碎多餘的肢體行為。只看想看的,但對周遭的變化仍然具有敏銳的感受,其餘就是定格般地盯住某物。在他的芭蕉襯衫裡面,能夠看到壁虎般薄薄的肌膚底下跳動的心臟嗎?想著自己的心也快速跳動了起來。

我突然有「這是歷史的現場」的感受。在這灰撲撲的廢墟裡,有一股隱隱的悸動觸動著我。斑駁的牆壁,敗壞的家具,凋零的裝潢,隱藏在四處的伏流造成的水漬,空氣中複雜的霉味,被各種漆黑暗影覆蓋的區塊,曾經很新的這些老舊物質持續刺激我的感官,引誘著我去探索關於南夜的一切。若能看見過去,我現在正穿越無數準備跳舞的人們往舞池的方向前進吧。梳著油頭穿戴整潔襯衫的公務員、急著展現自己年輕身體的浮躁少年、抓緊時代潮流而學舞的紅臉少女、在跳舞中得到青春能量的成熟女人,每個都曾經那麼鮮明地存在著。我感到不明所以的興奮,好像可以抓住空氣中某些脈動停留在自己身體上,感受得到往昔人們期待夜幕降臨急著來這跳舞的心。

抵達二樓,靠馬路的方向是一大片橫向窗戶,在這個荒廢建築裡,感覺像是直接在岩壁鑿開一個洞似的,很粗野地引進豐沛的自然光,傍晚深藍的暮色覆蓋整個舞廳。天花板切開一個橢圓形的挑高設計,形成一個如戲劇院般分為上下兩層樓的豪華舞池。從二樓傾倒零落的桌椅看來,猜測是提供給客人的用餐座位,藉此能夠俯視下面眾人跳舞的樣子。

舞池中大概有十幾位吧,男女老少各有。原本站在四處各自成小團體聊著天,一聽到善蟲先生的說明之後就安靜下來,臉上露出嚴肅的表情,那是大人特有的面孔:即將出現大事了,絕對不能開玩笑的事。無論平時多麼滑稽、充斥邪念、互相鬥角,到必要的關頭還是得收斂起這些態度,表現出連自己都必須說服的那種樣子。兩位中年男子走到窗戶邊拉上塑膠布簾,打開數個手提式鹵素燈放置在周圍,舞廳從沉靜的藍轉成柔軟的黃,將各自的影子拉得長長的。其他人依據舞台的樣子繞成一圈,我、郝姨與善蟲先生站在舞池中心。

「開始之前,得先見過跳舞之神,經過牠的核准才能進行舞會。」善蟲先生說。

(待續)

網友回應