您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

【自由副刊】【第十二屆林榮三文學獎.短篇小說獎首獎】蕭鈞毅/身為女人 - 下

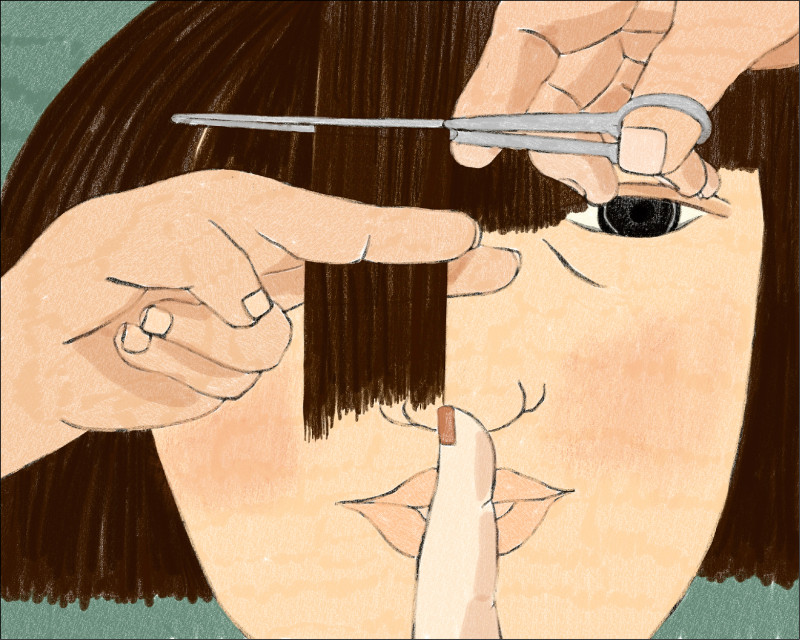

圖◎吳孟芸

圖◎吳孟芸

◎蕭鈞毅 圖◎吳孟芸

說來也怪,芳芳從來沒有敲過門。出去的時候她一個人乖乖地看著電視,看起來像在忍耐無聊。她怕芳芳聽到些什麼,走近芳芳,才注意到芳芳把電視聲音開好大聲。

她低下頭。

每一天早晨,她牽著睡眼惺忪的芳芳,問芳芳要不要吃早餐?要不要喝飲料?芳芳都說不要,只想要睡覺。她幫芳芳蓋好棉被,有時女兒回來了,就倒在沙發,一隻手蓋住眼睛,另一隻手垂在空中。她無話可說,女兒回來一個多月,她們沒一句話。

往好處想,女兒沒跟自己拿錢。她悲哀地在心底笑了笑。

抹完每一瓶保養品,她爬回自己的床,無比想念阿和摟著她睡的時光。

總有一天,應該可以一直和阿和生活下去。只有她,芳芳,跟阿和。

要不要有女兒。她自己有了一個不願意說的答案。

她女兒也是,但她女兒傾向於說出來。

她醒過來的時候看見女兒站在自己房門口,冷冷地看著她。

「我聽到附近的鄰居說,」說了阿和的事。她自己心裡接下去,女兒陰著臉轉身:「妳要不要臉,妳不要臉我跟芳芳還要臉。」

客廳傳來沉重的沙發皮擠壓聲,芳芳也站在她房門口,漠然地看著她。

女兒小時候,她曾經對女兒冷淡地說過:「我不工作,要怎麼養妳。」和其他同事不一樣,她愈喝,心底愈清醒。像投進湖面的石頭。她搖搖晃晃,露出她很少見的笑容。週間的霓虹不停地從她身旁掠過,她每天搭計程車回家,直到後來她買了這裡為止。

夜裡的街燈讓她的心底澄黃黃的,是逐漸熟成的顏色。總有一天,它會從樹上落下,砸得粉碎。她半夜拉著床單一身酒氣地哭,女兒已經是冷眼旁觀的年紀;女兒走出他們當時的家門,直到她睡到一半被警察拍門為止。

她不知道要不要自責,她覺得,「我是真的累了。」

誰會知道呢──

她想回嘴,想了想又沒了勇氣。女兒摔門出去,留下芳芳。芳芳過來摸摸她的手。她的手背還是嫩的,只是有些浮突,手心粗糙,兩手沒有戒指。她不確定要不要抱抱芳芳。

也許芳芳不在會好一些。

芳芳看見她的猶豫,向後退了一步,轉身跑回客廳。

客廳傳來電視的聲音,天色漸漸暗了,卻沒有開燈。電視的光線在黑色的地面一跳一跳。她傳了訊息給阿和,說今天很累,你不要來。阿和只是已讀。他也有他要忙的事,說不定人家今天根本沒有要來。她最怕自作多情,就把手機蓋上桌面。

她走出房門輕輕叫了芳芳。

芳芳沒有說話。

她才意識到,好像這個月以來,都沒聽芳芳說過幾句話。

她問芳芳,芳芳只是點頭或搖頭。她湊近芳芳,看見她小小的手臂上又有大小不一的傷痕。她拿起藥膏幫芳芳抹,芳芳的眼睛始終只有電視光的反映。小女孩的睫毛像是大人一樣長翹,將來一定脾氣不好。

阿和也說過:「芳芳有點像妳。」他仔細比對了芳芳的五官、側臉,和不同角度。

她真心地笑說:「像我不好啦。」再看見芳芳冷漠的表情。

有必要讓這麼小的孩子一定要像誰嗎。像我,或像女兒,都不好。

塗完藥芳芳還是一言不發,她站起身,上班前得先洗個澡。時間到了這就像固定動作。女兒跟孫女回來以後,她也沒空再去操場磨損她的膝蓋。在鏡前她發現自己的腰好像多了一點肉。才一個月,這麼快。

女兒滿月那時,阿貴就不見了。她在床上驚醒,女兒在嬰兒床裡哭鬧,她心裡冰冰涼涼,頭也不轉,伸手往床邊一摸。什麼也沒有。

心裡就有了底,嗯,都聽過這麼多故事了。她不是第一個,也不是最後一個。她起身幫女兒泡了牛奶,也沒試過溫度,反而燙得女兒哇哇哭得更大聲。她隔了一段時間才瞇著眼看清楚女兒的樣貌,已經上小學了,這麼快。人也高了,臉頰陰沉沉的,短睫毛,眼睛時不時往上翻。在學校被打手心,回到家就一點一點在她沒能察覺的地帶,悄悄地把沙發皮割開。

女兒拉出裡面的海綿,將它們切成一塊一塊的。

她自己的母親也是那樣,在海邊的老家,在廚房裡殺一條魚,先去鱗,再入刀。有力的手指把腔腸和器官全部拉出來。她的父親在餐桌上喝酒抽菸,眼睛都是血絲,她總會避開父親的視線,就怕被看見了,會被打,萬一又被看見她在躲,更會被打。她往屋外跑,海風黏黏的,村子裡都傳說,他們那邊唯一一個到都市上大學的男生,暑假回來想不開,就往海裡跳。

就是傳說罷了,反而堅定父母不想讓她往都市的心意。她能有什麼選擇,可以的話,她也不想。

實情就是:不可以。

她換好衣服,牽上芳芳的手。

小孩的手那麼幼嫩腴軟,長大了老了以後怎麼都想回到小孩的柔嫩。同事會一起團購保養品,十年前美甲開始流行,她也跟,做了一、兩年,卻時時把手指碰壞,覺得再沒必要。斷掉的甲片被掃把掃進垃圾桶,碰到桶底發出清脆的破裂的聲音。

「妳看起來很累。」阿和說。

她搖搖頭,覺得自己像漫過堤防的河水,老得擋不住。路面卻乾巴巴的。

阿和沒有勉強她,雙手枕著後頸。

她側過身聽見門縫外傳來的電視聲,她的指尖捲著阿和乳頭上的毛。她突然想問阿和,到底是為什麼。但阿和肯定不會說。他那麼年輕強壯,後頸曬得黑,肉與骨骼的摺線有些汗黏後發白的顆粒,她幫阿和洗澡時會特別著力搓掉。阿和的臉頰一天比一天更黑,顴骨高聳。

阿和曾跟她說:「這裡快做完了,下個月搞不好要到台北。」烏來那邊這一年坍方多,做了又坍、坍了又做,缺工。她說好啊,多賺一點,阿和望著她久久沒有說話,好像他等待的不是她說這樣的話。她說出來後才意識到自己可能說錯,頓了一會,沒有更改的意思。阿和繼續躺著,他自己也想問:芳芳還要待多久。不過,他不是會說出來的人。

她猜過阿和想過芳芳的問題。她一樣疑惑,可是交給女兒,她太擔心芳芳會遭到的。芳芳再兩年就能上小學了,女兒這麼多年不見,回來就是再多一個孫女。

──女兒第一次遇見阿和,臉繃得更緊,兩頰側的下顎與筋都在臉上浮起,想撞開阿和的肩膀出門,但阿和的肩膀太硬了,反而女兒自己被撞得向後踉蹌,只能握著自己的肩膀側身鑽出阿和的視線。

阿和哼了一聲:「什麼東西。」

她輕撫阿和的肩膀:「你沒怎麼樣吧?」

芳芳躲在一旁跟阿和對上了眼。

踏踏踏就跑走了。

這間房子就這麼大,還能跑去哪。

她轉過身,循著阿和指著的方向,走到了廁所。

房子裡只有她和女兒的房間,廚房,廁所,和陽台。芳芳是哪一個人的房間都不願去的。

她問芳芳:「妳躲在這裡做什麼?」

芳芳盯著她,不說話,從她身旁跑開,輕輕碰了一下她的肩膀,她覺得自己有些東西從旁剝落。

木屑、鐵片、或磚粉。她後來回到老家,都沒人了,那塊地搖搖欲墜,劍竹向兩邊竄,庭院全是附近動物的糞便。她曾想過帶女兒去看看,女兒堅持不要,她也收了下心,讓自己不要。

終究不是有堅持的人。她自己知道,她年輕的情人阿和在她的身旁,她也以阿和為重。儘管阿和並不想如此。

有誰在旁邊說話。她就縮了起來。

阿和叮嚀她,不要這樣。妳不要這樣。她點點頭,但是,身為女人。

她知道阿和的爺爺是個豪爽的人。她聽熱炒店的朋友說:「那位老爺爺,常常和人聊天,一聊就要請人吃飯喝酒。說有什麼困難,都可以找他幫忙。」阿和提到爺爺時,也難得地笑:「有次老頭跑去當人家的證婚人,人家老家在彰化,他認不得路,下了車走半天,還跑到派出所去問,派出所說阿伯你走錯了啦,這個地址在二林,在彰化,這裡是苗栗耶。最後人家婚禮也趕不上。」

她聽著,也想認識這樣的長輩。在阿和爺爺的心中,她可能還是小女孩吧。朋友們一個個福態,只有她不服輸。她想認識阿和的爺爺。早就來不及了。「老頭整天罵我爸。」阿和說,他國小有次,偷了朋友的橡皮擦,回家被爸爸痛打到站不起身,結果一回到家看到,也沒說話,直接到廚房拿刀把他爸追出去,邊追邊罵:「幹恁娘,小孩偷個東西,你是要把他打死逆!」阿和講著很高興,笑起來就和路邊那些下課的國中生一樣,黝黑的嘴角、黝黑的肩頸。

她有時會輕輕咬著,很容易意識到自己的氣味早就衰老了。

阿和的味道和新拆的香皂一樣,清爽、酸澀、像乳製品剛腐化的氣味。

她牽著芳芳的手,肩膀還有芳芳碰到時的疼痛。疼痛也許來自心裡,她更願意想像自己成為阿和爺爺那樣的人。她暗自期許,只在夜深人靜時相信自己可以。上班時的醇酒從她身體的每一個毛孔噴發出來,她閉上時常乾澀的眼睛,每一天都準備扮演被年輕的女孩們倚賴的長輩。

撞傷自己的肩膀後,女兒再也沒有回來。

誰的長輩都當不成,女兒離家那年,一句話也沒對她說,帶著行李就走了。

她留著女兒小時母親節的卡片,卡末寫著:「媽媽,我愛妳。」

芳芳快上小學了,還不會識字。

她煩惱起芳芳的日後,芳芳似乎感覺到什麼,益發地沉默了。

阿和建議,他那邊有認識的朋友,一直想要有個女兒。

她聽了心底一驚。始終拖延著這件事。

阿和問過她,當年她女兒的事情,她只說:一天醒來,人就不見了。和她當年的情人阿貴一樣。

阿貴還曾送禮到她家,她的父母收下了,婚期也訂了。一天醒來,陽光只有她一個人的影子。到底是為什麼,她問了許多人,來來去去都那幾個揣測:外面有女人,年輕人害怕,欠債。哪個她都覺得不對,朝夕相處的人,哪有空有別的女人?而且阿貴一向不缺錢。他還自己買了木頭回來,自己組了嬰兒床,把女兒的房間整理好,雖然是租的,可是一樣漂亮。嬰兒床正對天花板的架子上,有木削的星星、月亮,和太陽。

他們過了雙園橋,馬上就到台灣最南。強風吹花她的髮,她從阿貴的頸子上聞到熟透的氣味。她知道阿貴要做爸爸了,阿貴很高興,一路上都在唱歌。

她也跟著哼。

「阿貴。」

「嗯?」

「沒事。」

「嗯。」阿貴唱起了下一首。他大學時代到餐廳駐唱,那年盛行民歌,他一邊刷著吉他,一邊唱70年代的搖滾跟民謠。他的歌喉像從城市緩緩地上山,延伸上天空,再嘹亮一點,就有風。她好幾次因為這樣而哭泣,她害怕阿貴離開她,有時她問:「你介意嗎?」阿貴都搖搖頭,哪有什麼好介意的,我因為這樣才認識妳。

她點點頭。

好幾年後,女兒上了國中。再也管不動了,她放下自己肩上的重擔,靜悄悄地躺了下來。

也許她到那時就停了下來。

阿和撫著她的額,現在的女兒又走了,女兒都有了女兒。

那一次也是她唯一一次環島,她在夢裡有時回憶起山路的飛沙與大路的風,都覺得甜膩。她幫女兒換尿布的時刻,屋裡總是少了一個人。

「妳這樣太辛苦了。」

「沒辦法。」她說。她願意帶著芳芳到長大。

「可是我之後就要去台北了。」

「又不是去一輩子。」她下意識地回話。過幾秒後才想起,真的不是嗎。

阿和沒有回話。誰知道呢。她輕輕地摟住阿和,她年輕的情人的肩膀有結實而且圓滑的線條,他們帶著芳芳一起上賣場,一起去市區的時候,他們看來就像一家人。

如果她可以再年輕點。

鐵灰色的雨和海在他們之間擺盪,身為女人,她有時想起這一切,就想對附近的鄰居大喊:我們可以,你們可以嗎。但她知道,這只是沉默,不可能有回音。

在他們住的地方,後頭有座山,山在夜裡總是靜悄悄地,海綿一樣吸收所有的聲音。

她在阿和的雙臂之間感覺到自己的肉體。幾十年了,只有在喝酒跟醉倒的時刻,才能體會到疼痛與緊縮。子宮抽緊的時候,她二十幾歲,蹲坐在馬桶上,兩手捧著臉。女兒探頭過來,她把廁所門摔上。外面傳來抽咽聲。「我只是太累。」

妳不要多心,等我休息好,我就會溫柔地對待妳。

她怎麼說得出來。

女兒離家是有規畫的,好幾年前就開始。

她一世都不知;而她的月經已經不再來了。

這樣很好。阿和說,起碼妳不再痛。她拍拍阿和的頭,像對待孩子那樣:你不知道,這也是會焦慮的。

他們經過街口的廟還是會雙手合十。

阿和牽著芳芳的手,背影看來就像俊美的父親。阿和穿著汗衫,背肌像嘴角下垂的人臉。芳芳身高不到阿和一半。

或許之後阿和就要到台北了,那裡的路坍了又修,修了又坍。

她看見芳芳回頭望了她一眼,一樣的寧靜冷漠,像一隻沒有表情的蝴蝶。

她想摟住自己的孫女,也想摟住她年輕的情人。她獨自一個人走在後面,眼前是遙遠的地帶,每一條街都有著光,每一個街口都有人停下。阿和走了還會回來嗎,她問過自己,也沒有答案。

芳芳問她,叔叔呢?她摸摸芳芳的頭,叔叔去工作了,好幾個月後才回來。從秋入冬,她也沒什麼把握。她只是帶芳芳到廟門拜拜時默禱:如果不行,請保佑他──大富大貴,多子多孫。●

【評審意見】

世代女性寓言 ◎楊翠

〈身為女人〉以第三人稱女性的敘事觀點,通過意識流動、記憶回溯的手法,成功拉開兩條敘事軸線,形成多重層疊、互文互涉的世代女性故事地圖。

第一條敘事軸線是兩段愛欲敘寫。現實時間的這一段,通過一名家庭破碎、生命充滿破洞的歡場女人,與同樣成長於破碎家庭、身體布滿傷痕的年輕男子的感官愛欲,拉出女子的記憶軸線,年輕愛人和青春時期的愛人,兩段愛欲的感官與情感經驗,相互疊合。時間的那一頭,是早已失落的、無法圓滿的愛,而時間這一頭的愛,同樣是不安的、四面楚歌的,埋伏著無法圓滿的可能性。

另一條敘事軸線,則是母女四代,女性經驗的世代延遞,以及母女的愛恨糾葛。母親總是失愛,女兒總是出走,母女的經驗,有如一個無始無終的迴圈,永遠不會終了。

小說的敘事語言,覆罩著厚重的灰暗色調,有效地彰顯出女子一生的暗鬱生命語境。但小說結尾,女子與孫女走在路上,「每一條街都有著光」,透露出一線微光;無論年輕的情人是否回來,女子的韌性、豁達、承擔,就是靈魂自我安頓的希望之光。就此而言,〈身為女人〉可謂一則世代女性寓言。

網友回應