您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。

黃信恩/蜿蜒的花季(挨成一片蒼茫)

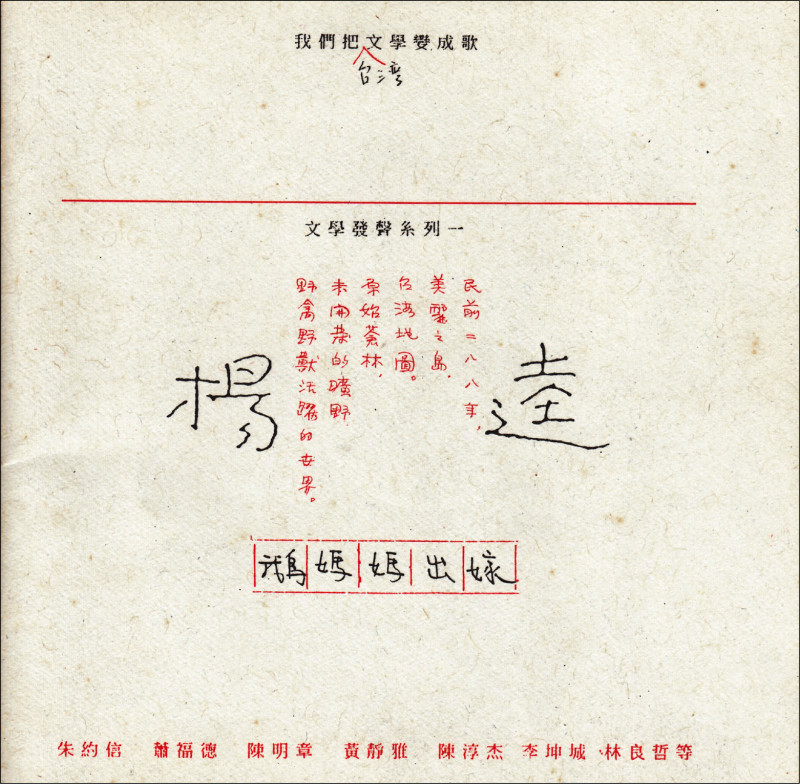

photo:郭鑒予。www.facebook.com/chienyu0507

photo:郭鑒予。www.facebook.com/chienyu0507

〔黃信恩/自由副刊〕我的高雄辭典裡有兩場花季:一是柴山密毛魔芋,一是高屏溪甜根子。一踞山一蟠河,五月與九月,為夏日揭幕與閉幕。

密毛魔芋我聽聞早,因高中生物科展有人以此為題;但甜根子相識晚,先前囫圇叫,芒草、菅芒、蘆葦……互借互代,釐清也是徒勞,在許多人心中,指涉的往往是同一件事:就是芒花嘛,一場荒丘上或枯流旁的秋日花事。

直到某日,我在報上讀見甜根子,先是愣一下:這誤解可深啊!有多少年,我根深蒂固地以「芒草」來述說我所見識到的「甜根子」。它們畢竟不同。甜根子多長於河邊,莖實心,九月開花,花穗淨白,凋謝後空留一梗軸;芒草則多長於山坡,又細分多品種,北部低海拔山區十一月開花的是白背芒,花穗偏金褐色,凋謝後呈掃帚狀;不只如此,一些泥濘沼澤處,還有面貌相仿的蘆葦,莖空心,十月開花。然而這只是粗略劃分,有時,它們還會共存,在一個廢棄的沙渚或礫堆上,燦爛並榮。

第一次邂逅大規模的甜根子是大學時。九月下旬,我與同學去了一趟蘭嶼。當火車駛過高屏溪舊鐵橋,河的兩岸已被染白,像鋪上毛毯,風一吹,柔軟款擺。但那趟旅程後來因颱風從東部外海北轉掠過,海空中斷,三天的旅程變五天。

回程時,車又過高屏溪,我再次注意橋下,毛毯已黯去,壯麗少了些。而我卻因此意識到,這城往東至盡頭,一年一會,有個花季會在橋下隆重鋪展。

我是喜歡甜根子、芒草這系的。數大便是美,銀了山頭,白了河岸。擎天崗、小油坑、大安溪、蘭陽溪……在台灣,秋日的主角是它們,不須跋涉,往城郊走便可得。而楓紅雖也有,但過於小眾,且往往隱於深山間。

我曾在草嶺古道追過芒。那是十一月中,官網芒花季的限定時間內。我走至啞口,又續往桃源谷行,一直期待照片中的銀白世界。我最終是見了芒,但沒有預期的蒼茫。

也許蓄意、計量過的花期都會失算,芒花、甜根子的邂逅往往帶點漫不經心,是一種撞見,出於偶然,橋墩下的無意一瞥,它就出現了。

想來幾次美好的邂逅,都是安排行程時未曾設想的。最難忘的是有次來到緬甸,正逢當地點燈節,我從曼德勒搭船往對岸明宮(Mingun),這條伊洛瓦底江(Ayeyarwady)河面寬闊黃濁,航程前段有些單調,但中途過後,開始出現一片白,我原以為是河面反光之類的,定睛一看,不得了,整片甜根子密密實實浮在眼前,等齊的雪白,高挺的莖枝,氣勢亦豪亦秀。往後,當我在電腦前回味相片,那日見過的古剎總是速速一覽,唯獨此河景,常是拉近、放大也放慢。

事實上,高屏溪的甜根子不只於舊鐵橋一帶,逆行而上至旗山,順流而下至林園,九月中下旬,花穗就在河邊搖曳,只是疏與密的不同。

而我以為最密的,應是大寮往萬丹的橋下,萬丹的那側。

有次搭上墾丁快線去恆春,公車上了國道,不久接上88快速道路。隔音板、鐵皮工廠、方整建地……起初是這景象,不久出現矮丘,墳塚亂葬其上。當窗外令我感到睡意,車子突然駛上萬大大橋。

大河現身了!我往窗外瞄,橋下花季正烈,似乎比先前舊鐵橋還壯觀、氣勢更盛。

幾日後我帶著相機,決定造訪它。站在橋上,高屏溪流得很慢,慵懶的河面在光照下銀灰微藍,水位低處沙洲裸現,浮島片片,如果再乾旱些,就宛如一條流沙;兩岸淤土呈黑色,怪手夷出兩條輪痕,採挖砂石,沒有甜根子植被的地方,坑坑水水,稀稀爛爛;而橋面不時震晃,大貨車、砂石車、聯結車,壓過輾過,愈是飛砂走石,巨輪下的花開得愈熱鬧。

出海口呢?我遠望,盡頭有些茫,不少高壓電塔兀立。河道似乎有些弧度,當往萬丹方向偏移,某個角度,一整排煙囪就在遠方並列出現了,有安靜的,也有冒煙的。電塔、煙囪、河流、淤沙、甜根子,此刻一次到位,竟有種哀豔的美。

我騎上車,在萬丹端下了橋,再沿堤防往下游去。堤防外起先有一大塊空地,荒棄之原種著蔬菜許許,遠方還搭蓋一個簡陋工寮。觸目的一切,彷彿雨季一來就會淹覆。一台餿水車與我擦身而過,車身又顛又急。我拐進一岔路,路面窄縮,大概僅剩一條自行車車道的寬。我想尋找更飽滿的花叢,卻愈來愈稀了。

碰──撞擊聲突響。一個阿伯超了我的車,在前方轉彎處,撞上交通水泥墩,連人帶車衝進一畸零地,安全帽、拖鞋瞬間飛出。

我停車趨前,見他抱頭呻吟,臉全是血,隨即看到頭皮有個撕裂傷。我叫他先加壓止血,接著報案。

「有車禍,自撞。」

「幾人受傷?地點?」警方問。

我愣住了,這是哪裡?荒草淤泥,舉目所見無一戶,連甜根子也匿跡了。我告訴警方,我只知道在高屏溪畔,對面是林園工業區,問他能否用手機來定位。

「附近有電線桿嗎?」

我看了一下,有一支,他要我報上桿身編號,說會派人過去。

幾分鐘後,阿伯起身,血仍滴著。他年約六十幾,門牙已空,眼神有些渙散帶點凶惡,但思慮算清楚。我問他可否聯絡家人來?他說不可能,家中只有太太,且不動不語臥床兩年了。他剛才喝了酒。接著他把傾摔的機車扶正,在礫堆中找鑰匙,要我協助他將機車搬回車道,想騎回家了。

我拒絕。我知道那是需縫合且預防破傷風的傷口,況且他有些酩酊。

救護車仍未來。阿伯說,若我有事可先走。但我是報案者,豈能先走?

我是厭惡酒駕的,此時卻不知為何願意在此等候,將他交付才肯離去。不久,救護車駕駛來電,又一次確認,一分鐘後就到了。

送走阿伯,我續行,終了騎上雙園大橋。橋下又見甜根子,但稀稀疏疏,色度貧暗,或許出海口的花季早已過。我往林園騎去,一整排煙囪浮在眼前。

好美麗的煙囪啊!

這樣的語句,並非當時說出的。是一段時間後,我看了林泰州導演的紀錄片《好美麗的煙囪啊》,內化於心而補述的。但我已分不出是驚詫、自嘲、哀歎,還是諷刺了。

那個週五夜晚,我來到地球公民基金會,聽林泰州導演座談。會中一度籠罩一種無解的無奈。參與愈多,失落愈多,聽他拍片所承之壓,傳遞給我的是如此。而紀錄片裡,有一部分拍的就在林園。台下的我清楚知道,那裡我曾經過,且是因著甜根子而經過的。

戀戀甜根子,因著這種蒼茫之癮,我在通勤高雄斗六的鐵道上,也開始能指出幾條河:八掌溪、急水溪、曾文溪。每到九月,這些溪畔同樣能遇見一場雪。但今年八月下旬,一個熱帶低壓帶來滂沱雨勢,水淹數日,新營隆田間鐵路一度中斷。

九月車過新營,我往橋下看,甜根子寥寥,彷彿失約了。明年會再來嗎?

而今年萬大大橋下呢?

九月底我特地去了一程,意外地,盛放如故。望著遠方看不清的出海口,電塔、煙囪、河流、淤沙、甜根子,構圖依舊,靜靜地冒煙,靜靜地開花。

遂又想起紀錄片,好美麗的煙囪啊,好美麗的甜根子啊,放逐到城市邊界,自我燃燒,挨成一片蒼茫,彷彿是種搏命的生殖,趕在霾季之前,努力繁衍、製雪、成絮,隨河蜿蜒,直至出海口。

網友回應